Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) (1979)

La distinción

Criterios y bases sociales del gusto

Pierre Bourdieu

Primera parte.

Crítica social del juicio de gusto.

"... y en estos momentos aún no sabemos si la vida cultural puede sobrevivir a la desaparición de la servidumbre".

A. BESANCON, Etre russe au XIXéme siécie.

Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural

Existen pocos casos en los que la sociología se parezca tanto a un psicoanálisis social como aquél en que se enfrenta a un objeto como el gusto, una de las apuestas más vitales de las luchas que tienen lugar en el campo de la clase dominante y en el campo de la producción cultural. No sólo porque el juicio del gusto sea la suprema manifestación del discernimiento que, reconciliando el entendimiento y la sensibilidad, el pedante que comprende sin sentir y el mundano que disfruta sin comprender, define al hombre consumado. No sólo porque todos los convencionalismos designen de antemano el proyecto de definir este indefinible como una manifestación evidente del filisteísmo": tanto el convencionalismo universitario que, desde Riegl y W6Ifflin a Elie Faure y Henri Focillon.y desde los más académicos comentaristas de los clásicos a los semiólogos vanguardistas, impone una lectura formalista de la obra de arte, como el convencionalismo mundano que, al hacer del gusto uno de los índices más seguros de la verdadera nobleza, no puede concebir que se le relacione con cualquier otra cosa que no sea el gusto mismo.

La sociología se encuentra aquí en el terreno por excelencia de la negación de lo social. No le basta con combatir las evidencias primarias; con relacionar el gusto, ese principio increado de toda "creación", con las condiciones sociales en las que se produce, sabiendo que los mismos que se ensañan en rechazar la evidencia de la relación entre el gusto y la educación, entre la cultura en el sentido de estado de lo que es cultivado y la cultura como acción de cultivar, se sorprenderán de que pueda emplearse tanto trabajo para probar científicamente esta evidencia. Le es preciso aún examinar atentamente esta relación que sólo en apariencia es autoexplicativa; y buscar la razón de la paradoja que pretende que la relación con el capital escolar" permanezca igual de fuerte en los dominios que la escuela no enseña. Y ello sin poder nunca contar por completo con el arbitraje positivista de lo que llamamos hechos: detrás de las relaciones estadísticas entre el capital escolar o el origen social y tal o cual saber, o tal o cual manera de utilizarlo, se ocultan relaciones entre grupos que mantienen a su vez relaciones diferentes, e incluso antagónicas, con la cultura, según las condiciones en las que han adquirido su capital cultural y los mercados en los que pueden obtener de él, un mayor provecho. Pero no hemos acabado con las evidencias: es a la propia interrogación a la que es preciso interrogar -es decir, a la relación con la cultura que tácitamente privilegia- a fin de establecer si una modificación del contenido y de la forma de la interrogación no bastaría para determinar una transformación de las relaciones observadas. No salimos, pues, del juego cultural; y no existe ninguna probabilidad de objetivar la verdad del mismo si no es a condición de objetivar, lo más completamente posible, las propias operaciones a las que es obligado recurrir para realizar esta objetivación.

De te fabula narratur. Este recordatorio va dirigido no sólo al lector sino también al sociólogo. Paradójicamente, los juegos culturales están protegidos contra la objetivación por todas las objetivaciones parciales a las que mutuamente se someten todos los agentes comprometidos en el juego: los doctos no pueden aceptar la verdad de los mundanos si no renuncian a llegar a comprender su propia verdad: y lo mismo ocurre con sus adversarios. La misma ley de lucideces y cegueras cruzadas rige el antagonismo entre los "intelectuales" y los "burgueses" (o sus portavoces en el campo de la producción cultural). Y no basta con tener en la mente la función que la cultura legítima cumple en las relaciones de clase, para tener la seguridad de poder evitar la imposición de una u otra de las representaciones interesadas de la cultura que los "intelectuales" y los "burgueses" indefinidamente se lanzan unos a otros. Si la sociología de la producción y de los productores culturales nunca hasta el momento ha escapado al juego de las imágenes antagónicas, en el que "intelectuales de derecha" e "intelectuales de izquierda", según la taxonomía vigente, someten a sus adversarios y a sus estrategias a una reducción objetivista, tanto más fácil cuanto más interesada, es porque la explicitación está condenada a seguir siendo parcial, y por consiguiente falsa, mientras que excluya la comprensión del punto de vista a partir del cual se enuncia, o sea, la construcción del juego en su conjunto: solamente en el campo de posiciones se definen tanto los intereses genéricos asociados al hecho de participar en el juego como los intereses específicos ligados a las diferentes posiciones, y, a través de ellos, la forma y el contenido de las posturas en las que se expresan estos intereses. A pesar de la apariencia de objetividad, la "sociología de los intelectuales" que es tradicionalmente el quehacer de los "intelectuales de derecha", y la crítica del "pensamiento de la derecha", que incumbe de preferencia a los "intelectuales de izquierda", no son otra cosa que agresiones simbólicas que se dotan de una eficacia suplementaria cuando toman el aspecto de la impecable neutralidad de la ciencia. Ambas se ponen tácitamente de acuerdo para dejar oculto lo esencial, es decir, la estructura de las posiciones objetivas que está en el origen, entre otras cosas, de la visión que los ocupantes de cada posición puedan tener de los ocupantes de las otras posiciones, y que confiere su forma y su fuerza propias a la propensión de cada grupo a tomar y a dar la verdad parcial de un grupo como la verdad de las relaciones objetivas entre los grupos.

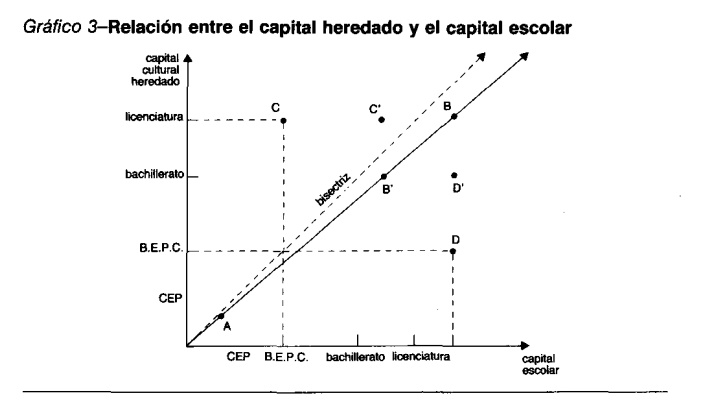

Con vistas a conseguir determinar cómo la disposición cultivada y la competencia cultural, aprehendidas mediante la naturaleza de los bienes consumidos y la manera de consumirlos, varían según las categorías de los agentes y según los campos a los cuales aquéllas se aplican, desde los campos más legítimos, como la pintura o la música, hasta los más libres, como el vestido, el mobiliario o la cocina, y, dentro de los campos legítimos, según los "mercados" -"escolar" o "extraescolar"- en los que se ofrecen, se establecen dos hechos fundamentales: por una parte, la fuerte relación que une las prácticas culturales (o las opiniones aferentes) con el capital escolar (medido por las titulaciones obtenidas) y, secundariamente, con el origen social (estimado por la profesión del padre); y, por otra parte, el hecho de que, a capital escolar equivalente, el peso del origen social en el sistema explicativo de las prácticas y de las preferencias se acrecienta a medida que nos alejamos de los campos más legítimos'.

Cuanto más aumenta el reconocimiento por el sistema escolar de las competencias medidas, las técnicas empleadas para medirlas son también más "escolares", aumentando asimismo el grado de relación entre resultado y la titulación académica que, en tanto que indicador más o menos adecuado del número de años de inculcación escolar, garantiza el capital cultural de forma más o menos completa, según que éste sea heredado de la familia o adquirido en la escuela, y que, en consecuencia, es un indicador desigualmente adecuado de este capital. La más alta correlación entre el resultado y el capital escolar como capital cultural reconocido y garantizado por la institución escolar (que es muy desigualmente responsable de su adquisición) se observa cuando, con la pregunta sobre los compositores de una serie de obras musicales, la interrogación toma la forma de un ejercicio muy académico? sobre conocimientos muy próximos a los que enseña la institución escolar y sólidamente reconocidos en el mercado escolar.

El 67 % de los poseedores de un CEP* (certificado de educación primaria) O de un CAP (certificado de aptitud profesional) no pueden identificar más de dos compositores (entre dieciséis obras), frente al 45 % de los poseedores de un BEPC (diploma de estudios del primer ciclo de la enseñanza secundaria), al 19 % de los bachilleres, al 17 % de los que han pasado por una pequeña escuela" o han comenzado estudios superiores, y sólo al 7 % de los poseedores de una titulación igualo superior a la licenciatura. Mientras que ninguno de los obreros o empleados encuestados es capaz de identificar por lo menos doce de los compositores de las dieciséis obras propuestas, el 52 % de los productores artísticos y de los profesores encuestados (y el 78 % si nos referimos sólo a los profesores de enseñanza superior) consiguen hacerlo.

El porcentaje de los que "no contestan" a la pregunta sobre los pintores o sobre las obras musicales preferidas depende también estrechamente del nivel de instrucción, contraponiendo fuertemente la clase dominante a las clases populares, los artesanos y los pequeños comerciantes. Sin embargo, como en este caso el hecho de responder o no, depende sin duda tanto de las disposiciones como de la pura competencia, la pretensión cultural característica de la nueva pequeña burguesía -cuadros medios del comercio, miembros de los servicios médico-sociales, secretarias, intermediarios culturales- encuentra una ocasión para expresarse. De igual forma, la escucha de las cadenas de radio más "cultas", France-Musique y France-Culture, y de las emisiones musicales o culturales, la posesión de un tocadiscos, la audición de discos (sin precisión de géneros, lo que reduce la importancia de las diferencias), las visitas a los museos y el nivel de competencia en pintura, características que están muy relacionadas entre sí, obedecen a la misma lógica y, estrechamente ligadas al capital escolar, jerarquizan brutalmente las diferentes clases y fracciones de clase (variando en sentido inverso la escucha de variétés). Para unas actividades que, como la práctica de un arte plástico o de un instrumento musical, suponen un capital cultural adquirido, como es 10más frecuente, fuera de la escuela, e independiente (relativamente) del grado de titulación académica, la correlación, muy fuerte, con la clase social se establece por mediación de la trayectoria social (lo que explica la particular posición de la nueva pequeña burguesía).

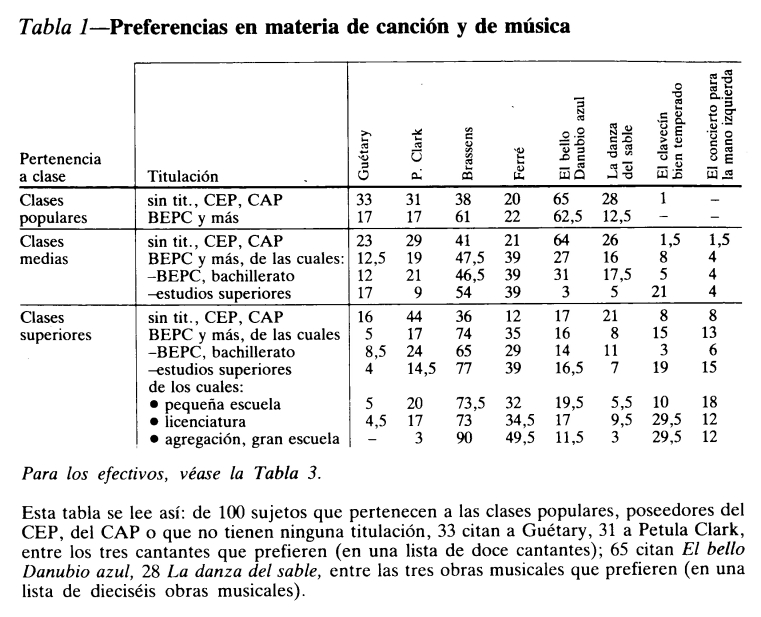

Cuanto más nos dirigimos hacia los campos más legítimos, como la música y la pintura, y, ya dentro de estos universos, jerarquizados según su grado modal de legitimidad, hacia ciertos géneros o hacia ciertas obras, tanto más las diferencias de capital escolar se encuentran asociadas con diferencias importantes en los conocimientos y en las preferencias: las diferencias entre la música clásica y la canción se doblan con diferencias que, producidas según los mismos principios, separan en el interior de cada una de aquéllas los géneros, como la ópera y la opereta, el cuarteto y la sinfonía; las épocas, como la música contemporánea y la música antigua; los autores, y por último, las obras; así, entre las obras musicales, El clavecín bien temperado y El concierto para la mano izquierda (los cuales veremos que se distinguen por los modos de adquisición y de consumo que suponen) se contraponen a los valses de Strauss y a La danza del sable, músicas devaluadas, ya sea por su pertenencia a un género inferior ("la música ligera"), ya sea por el hecho de su divulgación (al remitir la dialéctica de la distinción y de la pretensión al "arte medio" devaluando las obras de arte legítimas que se "vulgarizan"); así como, en el campo de la canción, Brassens o Ferré se oponen a Guétary y a Petula Clark, correspondiendo estas diferencias, en los dos casos, a las diferencias en el capital escolar" (véase Tabla 1).

Tabla l-Preferencias en materia de canción y de música.

|

| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |

Es decir, que de lodos los objetos que se ofrecen a la elección de los consumidores, no existen ningunos más enclasantes' que las obras de arte legítimas que, globalmente distintivas, permiten la producción de distingos al infinito, gracias al juego de las divisiones y subdivisiones en géneros, épocas, maneras, autores, etc. En el universo de los gustos singulares que pueden ser reengendrados por particiones sucesivas, pueden distinguirse a SÍ, si nos atenemos a las oposiciones más importantes, tres universos de gustos que se corresponden en gran medida con los niveles escolares y con las clases sociales: el gusto legítimo, es decir, el gusto por las obras legítimas, que están representadas aquí por El clavecin bien temperado (histograma n.: 1), El arte de la fuga, El concíerto para la mano izquierda, o, en pintura, por Bruegel o Goya, y a las cuales los más infalibles estetas pueden asociar las más legítimas entre las obras de arte en vías de legitimación, el cine, el jazz o incluso la canción (como en este caso, Léo Ferré, Jacques Douai), aumenta con el nivel escolar, hasta lograr su frecuencia más alta en las fracciones de la clase dominante más ricas en capital escolar; el gusto "medio", que reúne las obras menores de las artes mayores, como en este caso la Rapsodia en blue (histograma n." 2), la Rapsodia húngara, o, en pintura, Utrillo, Buffet o incluso Renoir, y las obras más importantes de las artes menores, como, en materia de canción, Jacques Brel y Gilbert Bécaud, es más frecuente en las clases medias que en las clases populares, o que en las fracciones "intelectuales" de la clase dominante; y por último, el gusto "popular", representado aquí por la elección de obras de la música llamada "ligera" o de música culta desvalorizada por la divulgación, como El bello Danubio azul (histograma n." 3), La Traviata, La Arlesiana, y, sobre todo, por la elección de canciones totalmente desprovistas de ambición o de pretensiones artísticas, como las de Mariano, Guétary o Petula Clark, encuentra su frecuencia máxima en las clases populares y varía en razón inversa al capital escolar (lo que explica que sea un poco más frecuente en los patronos de la industria o del comercio, o incluso en los cuadros superiores, que en los maestros de enseñanza primaria y en los intermediarios culturales)".

Gráfico 1-Distribución, según la fracción de clase, de las preferencias sobre tres obras musicales.

|

| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |

Títulos de nobleza cultural

Una relación tan estrecha como la que de esta forma se establece entre el capital escolar (medido por el nivel de instrucción) y unos conocimientos o prácticas en campos tan ajenos a la enseñanza escolar como la música o la pintura, por no hablar del jazz o del cine, plantea en su más alto grado, como es la relación entre la frecuentación de museos y la titulación académica, la cuestión de su propia significación, es decir, de la identidad real de los dos términos implicados que se definen en su propia relación: la relación estadística manifiesta y oculta a la vez una relación semántica que contiene la verdad de aquélla. Nada se ha explicado, nada se ha comprendido, cuando se ha llegado a establecer la existencia de una fuerte correlación entre una variable llamada independiente y una variable llamada dependiente: mientras no se haya determinado lo que designa en cada caso particular, es decir, en cada relación particular, cada uno de los términos de la relación (por ejemplo, el nivel de instrucción y el conocimiento de los compositores), la relación estadística, por muy grande que sea la precisión con que pueda determinarse numéricamente, sigue siendo un puro dato, desprovisto de sentido. Y la semi-comprehensión "intuitiva" con la que corrientemente nos damos por contentos en tales casos, haciendo recaer el esfuerzo en el afinamiento de la medida de la "intensidad" de la relación, se conjuga con la ilusión de la constancia de las variables o de los factores resultantes de la identidad nominal de los indicadores o de los términos que los designan, para impedirnos interrogar a los términos implicados, "indicadores" que no se sabe qué es lo que indican, acerca del sentido que toman en la relación considerada y que reciben de esta misma relación.

Son los dos términos de la relación lo que es necesario examinar en cada caso: la variable independiente -proíesíon, sexo, edad, profesión del padre, etc.-, por medio de la cual pueden expresarse unos efectos muy diferentes, y la variable dependiente, mediante la cual pueden predecirse disposiciones que varían mucho según las clases resultantes de las variables independientes. De esta forma, para interpretar adecuadamente las diferencias observadas, entre las clases o en el seno de la misma clase, en la relación con las diferentes artes legítimas -pintura, música, teatro, literatura, etc.- será preciso analizar en su totalidad los usos sociales, legítimos o ilegítimos, a los que se presta cada una de las artes, de los géneros, de las obras o de las instituciones consideradas. Si, por ejemplo, no existe nada que permita tanto a uno afirmar su "clase" como los gustos en música, nada por lo que se sea tan infaliblemente calificado, es sin duda porque no existe práctica más enclasante, dada la singularidad de las condiciones de adquisición de las correspondientes disposiciones, que la frecuentación de conciertos o la práctica de un instrumento de música "noble" (menos generalizadas, permaneciendo constante todo lo demás, que la frecuentación del teatro, de los museos o incluso de las galerías de arte). Pero ocurre también que la exhibición de "cultura musical" no es un alarde cultural como los otros: en su definición social, la "cultura musical" es otra cosa que una simple suma de conocimientos y experiencias unida a la aptitud para hablar sobre ella. La música es la más espiritualista de las artes del espíritu y el amor a la música es una garantía de "espiritualidad". Basta con acordarnos del extraordinario valor que en la actualidad confieren al léxico de la "escucha" las versiones secularizadas (por ejemplo, las psicoanalíticas) del lenguaje religioso.

Como lo demuestran las innumerables variaciones sobre el alma de la música y la música del alma, la música tiene mucho que ver con la "interioridad" ("Ia música interior") más "profunda" y no existen conciertos que no sean espirituales... Ser "insensible a la música" representa, sin duda, para un mundo burgués que piensa su relación con el pueblo basándose en el modo de relacionarse el alma y el cuerpo, algo así como una forma especialmente inconfesable de grosería materialista. Pero esto no es todo. La música es el arte "puro" por excelencia; la música no dice nada y no tiene nada que decir; al no tener nunca una función expresiva, contrasta con el teatro que, incluso en sus formas más depuradas, sigue siendo portador de un mensaje social y no puede "traspasar las candilejas" si no es sobre la base de un acuerdo inmediato y profundo con los valores y las expectativas del público. El teatro divide y se divide: el contraste entre el teatro de la rive droite y el teatro de la rive gauche, entre el teatro burgués y el teatro de vanguardia, es inseparablemente estético y político. Nada de esto ocurre en la música (dejando al margen algunas raras excepciones recientes): la música representa la forma más radical, más absoluta de la negación' del mundo, y en especial del mundo social, que el ethos burgués induce a esperar de todas las formas del arte.

En consecuencia, para interpretar de manera adecuada lo que se inscribe en una tabla de contingencia que pone en relación la profesión, la edad o el sexo y la preferencia por El clavecín bien temperado o por El concierto para la mano izquierda, será preciso, rompiendo simultáneamente con el uso ciego de los indicadores y con los falsos análisis esenciales, que no son otra cosa que la universalización de una experiencia singular, hacer explícitas por completo las múltiples y contradictorias significaciones que revisten estas obras, en un momento dado, para el conjunto de los agentes sociales y, en especial, para las categorías de individuos que las distinguen o que se oponen a ellas (en este caso particular, los herederos y los "recién llegados"): ello significaría tener en cuenta, por una parte, las propiedades socialmente pertinentes atribuidas a cada una de ellas, es decir, la imagen social de las obras ("barroca"/"modema", temperamento/disonancia, rigor/lirismo, etc.), de los autores y, sobre todo, quizás, de los instrumentos correspondientes (sonoridad acre y ruda de la cuerda punteada/sonoridad cálida y burguesa de la cuerda pulsada) y, por otra parte, las propiedades de distribución que tienen estas obras en su relación (más o menos conscientemente percibida, según los casos) con las diferentes clases o fracciones de clase -"esto hace ... "- y con las condiciones correlativas de la recepción (conocimiento -tardio- mediante el disco/conocimiento -precoz- por la práctica del piano, instrumento burgués por excelencia)", y es posible ver también todo lo que exigiría una interpretación adecuada de la predilección burguesa por "los impresionistas" a los que su adhesión, a la vez lírica y naturalista, a la naturaleza natural o humana coloca en oposición tanto a una representación realista o crítica del mundo social (ésta es, sin lugar a dudas, una de las dimensiones de la oposición entre Renoir y Gaya, por no hablar de Courbet o de Daumier), como a todas las formas de abstracción. De igual modo, para comprender la distribución de la práctica de los diferentes deportes entre las clases, sería necesario tomar en cuenta la representación que, en función de los esquemas de percepción y de apreciación que les son propios, las diferentes clases se hacen de los costes (económico, cultural y "físico") y de los beneficios asociados a los distintos deportes, beneficios "físicos" inmediatos o diferidos (salud, belleza, fuerza -visible, con el culturismo, o invisible, con el higienismo- etc.), beneficios económicos y sociales (promoción social, etc.), beneficios simbólicos, inmediatos o diferidos, ligados al valor distributivo o posicional de cada uno de los deportes considerados (es decir, todo lo que concurre en cada uno de ellos por el hecho de que sea más o menos raro y esté más o menos claramente asociado a una clase, considerando así el boxeo, el fútbol, el rugby o el culturismo a las clases populares, el tenis y el esquí a la burguesía, y el golf a la gran burguesía), beneficios de distínción procurados por los efectos ejercidos sobre el propio cuerpo (p. ej. esbeltez, bronceado, musculatura más o menos aparente, etc.) o por el acceso a grupos altamente selectivos que algunos de entre estos deportes abren (golf, polo, etc.).

Sería imposible, pues, eludir plenamente el intuicionismo que es inevitable compañero de la confianza positivista en la identidad nominal de los indicadores, si no es a condición de someter a un análisis propiamente interminable el valor social de cada una de las propiedades o de las prácticas consideradas, cómoda Luis XV o sinfonía de Brahms, lectura de Historia o de Le Figaro, práctica del rugby o del acordeón, y así sucesivamente. Sin lugar a dudas, las distribuciones según las clases de la lectura de los periódicos podrían interpretarse menos ciegamente si se tuviera en la mente el análisis que hace Proust de "este abominable y voluptuoso acto que se llama leer el periódico, y gracias al cual todos los cataclismos y desgracias del universo durante las últimas veinticuatro horas, las batallas que han costado la vida de cincuenta mil hombres, los crímenes, las huelgas, las bancarrotas, los incendios, los envenenamientos, los suicidios, los divorcios, las crueles emociones del hombre de Estado y del actor, transformadas para nuestro uso personal por nosotros que no estamos interesados en ellas, en un regalo matinal, se asocian excelentemente, de una forma particularmente excitante y tónica, a la recomendada ingestión de algunos sorbos de café con leche" (M. Proust, "Sentiments filiaux d'un parricide", en Pastiches et mélanges, París, Gallimard, 1" ed. 1919, Idées, 1970, p. 200). Esta descripción de la variante esteta invita a un análisis de las variaciones según la clase y de los invariantes de la experiencia mediata y relativamente abstracta del mundo social que procura la lectura del periódico en función, por ejemplo, de las variaciones de la distancia social y espacial (con, en un extremo, las noticias locales de los diarios regionales, bodas, fallecimientos, accidentes, y, en el otro, las informaciones internacionales o, según una métrica distinta, los casamientos reales y los noviazgos principescos de las revistas) o del compromiso político (desde el distanciamiento bien ilustrado por el texto de Proust hasta las indignaciones o los entusiasmos del militante).

Sucede, en efecto, que la ausencia de un tal análisis previo de la significación social de los indicadores hace impropias por completo, para la lectura socioló- gica, las encuestas en apariencia más rigurosas: así, ignorando que la aparente constancia de los productos oculta la diversidad de los usos sociales que de los mismos se hacen, numerosas encuestas de consumo les aplican taxonomías que, surgidas directamente del inconsciente social de los estadísticos, reúnen lo que debería ser separado (por ejemplo, las judías blancas y las judías verdes) y separan lo que podría estar reunido (por ejemplo, las judías blancas y los plátanos, al ser éstos respecto a las frutas, lo que aquéllas son respecto a las legumbres): ¿qué decir, en efecto, del conjunto de productos incluidos en la categoría aparentemente neutra de "cereales", pan, tostadas, arroz, pastas, harina, y, sobre todo, de las variaciones del consumo que se hace de estos productos según las clases sociales, cuando se sabe que sólo el término "arroz" cubre el "arroz con leche" o el "arroz au gras", más bien populares, el "arroz al curry" más bien burgués o, con mayor precisión, "intelectual", por no hablar del "arroz integral", que evoca por sí solo todo un estilo de vida? Si no existe, evidentemente, ningún producto "natural" o fabricado que se acomode por igual a todos los usos sociales posibles, no es menos cierto que pocos de ellos, sin lugar a dudas, son perfectamente "unívocos", y que es muy raro que de alguna manera pueda deducirse de la cosa en sí misma el uso social que de ella se hace: si se exceptuan aquellos productos especialmente fabricados con vistas a un determinado uso (como el pan llamado de régimen) o estrechamente ligados a una clase, sea por tradición (como el té), sea por el precio (como el caviar), la mayor parte de los productos sólo reciben su valor social en el uso social que de los mismos se hace; de suerte que no se puede, en estas materias, reconocer las variaciones según la clase más que a condición de introducirlas de entrada, reemplazando las palabras y las cosas cuya univocidad aparente no presenta ninguna dificultad paralas clasificaciones abstractas del inconsciente escolar, por los usos sociales en los cuales encuentran aquéllas su completa determinación -las formas de fotografiar o las formas de cocinar, en cacerola o en olla-exprés- es decir, sin tener en cuenta ni el tiempo ni el dinero, ni la rapidez ni la economía, o los productos de estas operaciones, fotografías de familia o fotografías de danzas folklóricas, buey bourguignon o arroz al curry".

Pero, sin duda, es en la búsqueda de "factores explicativos" donde se puede ejercitar libremente el modo de pensamiento substancialista que, deslizándose de lo substantivo a la substancia, como más o menos dice Wittgenstein, de la constancia de lo substantivo a la constancia de la substancia, trata las propiedades ligadas a los agentes -profesión, edad, sexo o titulación- como fuerzas independientes de la relación en la cual estas propiedades actúan: de esta forma se excluye el problema de lo que es determinante en la variable determinante y lo que es determinado en la variable determinada, es decir, el problema de lo que, entre las propiedades retenidas, consciente o inconscientemente, a través de los indicadores considerados, constituye la propiedad pertinente, capaz de determinar realmente la relación en el interior de la cual dicha propiedad se determina. El cálculo puramente estadístico de las variaciones de la íntensidad de la relación entre tal indicador y talo cual práctica no autoriza a economizar el cálculo propiamente sociológico de los efectos que se expresan en la relación estadística y que el análisis estadístico, puede contribuir a descubrir. Sólo al precio de un trabajo que, teniendo por objeto la propia relación, la interrogue sobre la significación sociológica y no sobre la significatividad estadística, puede ser reemplazada la relación entre una variable supuestamente constante y unas prácticas diferentes para una serie de efectos diferentes, relaciones constantes sociológicamente inteligibles que se manifiestan y se disimulan a la vez en las relaciones estadísticas entre un mismo indicador y diferentes prácticas. A la relación fenomenal entre talo cual "variable dependiente" y unas variables que, como el nivel de instrucción o el origen social, no son otra cosa que nociones comunes y cuya aparente "virtud explicativa" proviene de los hábitos del conocimiento común del mundo social, el trabajo científico, al precio de una ruptura con las falsas evidencias de la comprensión inmediata (a las que los falsos refinamientos del análisis estadístico -y pienso por ejemplo en el path analysisaportan un inesperado refuerzo), se esfuerza por sustituirla por "una exacta relación de conceptos bien definidos?", principio racional de los efectos que, a pesar de todo, registra la relación estadística: relación por ejemplo entre los títulos de nobleza (o, a la inversa, las marcas de infamia) que otorga el sistema de enseñanza y las prácticas que éstos implican o también entre la disposición que reclaman las obras de arte legitimo y la que inculca, sin necesidad de saberlo ni quererlo explícitamente, la scholé escolar.

El efecto de la titulación

Conociendo la relación que se establece entre el capital cultural heredado de la familia y el capital escolar por el hecho de la lógica de la transmisión del capital cultural y del funcionamiento del sistema escolar, sería imposible imputar a la sola acción del sistema escolar (y, con mayor razón, a la educación propiamente artística que éste proporcionaría, a todas luces casi inexistente) la fuerte correlación observada entre la competencia en materia de música o pintura (y la práctica que esta competencia supone y hace posible) y el capital escolar: este capital es, en efecto, el producto garantizado de los resultados acumulados de la transmisión cultural asegurada por la familia y de la transmisión cultural asegurada por la escuela (cuya eficacia depende de la importancia del capital cultural directamente heredado de la familia). Por medio de las acciones de inculcación e imposición de valores que ejerce, la institución escolar contribuye también (en una parte más o menos importante según la disposición inicial, es decir, según la clase de origen) a la constitución de la disposición general y trasladable con respecto a la cultura legitima que, adquirida conjuntamente con los conocimientos y las prácticas escolarmente reconocidas, tiende a aplicarse más allá de los límites de lo "escolar", tomando la forma de una propensión "desinteresada" a acumular unas experiencias y unos conocimientos que pueden no ser directamente rentables en el mercado escolar".

De hecho, la tendencia de la disposición cultivada a la generalización no es otra cosa que la condición permisiva de la empresa de apropiación cultural, que se inscribe como una exigencia objetiva en la pertenencia a la burguesía y a la vez en las titulaciones que abren el acceso a los derechos y deberes de la misma. Es ésta la razón por la que se hace necesario fijar la atención, antes que nada, en el efecto mejor encubierto, sin duda, de la institución escolar, el efecto que produce la imposición de titulaciones, caso particular del efecto de asignación de estatus, positivo (ennoblecimiento) o negativo (estigmatización), que todo grupo produce al asignar a los individuos a unas clases jerarquizadas. A diferencia de los poseedores de un capital cultural desprovisto de certificación académica, que siempre pueden ser sometidos a pruebas, porque no son más que lo que hacen, simples hijos de sus obras culturales, los poseedores de títulos de nobleza cultural-semejantes en esto a los poseedores de títulos nobiliarios, en los que el ser, definido por la fidelidad a una sangre, a un suelo, a una raza, a un pasado, a una patria, a una tradición, es irreductible a un hacer, a una capacidad, a una función- no tienen más que ser lo que son, porque todas sus prácticas valen lo que vale su autor, al ser la afirmación y la perpetuación de la esencia en virtud de la cual se realizan 10. Definidos por los títulos que les predisponen y les legitiman para ser lo que son, que hacen de lo que ellos hacen la manifestación de una esencia anterior y superior a sus manifestaciones, según el sueño platónico de la división de funciones fundada en una jerarquía de los seres, los poseedores de títulos de nobleza cultural están separados por una diferencia innata de los simples plebeyos de la cultura, que están irremediablemente destinados al estatus dos veces devaluado de autodidacta y de "ejecutante de una función"!'. Las noblezas son esencialistas: al tener la existencia por una emanación de la esencia, no toman en consideración para ellas mismas los actos, hechos o fechorías enumerados con todo detalle en los informes de los distintos servicios y en los expedientes judiciales de la memoria burocrática; para ellas sólo tienen valor en la medida en que manifiestan con toda claridad, con los matices propios del estilo, que tienen por único principio la perpetuación e ilustración de la esencia en virtud de la cual se realizan. Es el mismo esencialismo que les fuerza a imponerse a ellas mismas lo que les impone su esencia -"nobleza obliga"-, a exigirse a ellas mismas lo que nadie sería capaz de exigirles, a probarse a ellas mismas que están a su propia altura, es decir, a la altura de su esencia. Se entiende cómo se ejerce el efecto de las marcas y clasificaciones académicas. Pero para comprenderlo plenamente es preciso tener en cuenta esta otra propiedad de todas las noblezas: la esencia en la que se reconocen no se deja encajar en ninguna definición; al escapar al mezquino rigor de la regla o del reglamento, es libertad por naturaleza. De este modo, para la nobleza escolar, es una sola y la misma cosa identificarse con una esencia del "hombre cultivado" y aceptar las exigencias que implícitamente están inscritas en ella, exigencias que son tanto más amplias cuanto más prestigioso es el título considerado.

No hay nada, pues, de paradójico en el hecho de que la institución escolar defina en sus fines y en sus medios la empresa de autodidaxia legítima que supone la adquisición de una "cultura general", empresa más y con mayor fuerza exigida a medida que se va subiendo en la jerarquía escolar (entre las secciones, las disciplinas y las especialidades, etc., o entre los distintos niveles). Al emplear la expresión esencialmente contradictoria de autodidaxia legítima, se querría indicar la díferencia de naturaleza que separa la "cultura libre", altamente valorada, del poseedor de titulaciones académicas y la cultura libre ilegítima del autodidacta: el lector de Scíence et Vie' que habla del código genético o del tabú del incesto se expone al ridículo desde el momento en que se aventura fuera del universo de sus iguales, mientras que Lévi-Strauss o Monod no pueden sino obtener un acrecentamiento de su prestigio en sus excursiones por el terreno de la música o de la filosofía. La cultura libre ilegítima, tanto si se trata de los conocimientos acumulados por el autodidacta o de la "experiencia" adquirida en la práctica y mediante la práctica, pero fuera del control de la institución específicamente encargada de inculcar esos conocimientos y sancionar oficialmente su adquisición, como el arte culinario o de la jardinería, las habilidades artesanales o los conocimientos insustituibles del "ejecutante de una función", no tienen otro valor que el de la medida estricta de su eficacia técnica, sin ningún valor social añadido, y está expuesta a la sanción jurídica (como ocurre con el ejercicio ilegal de la medicina) cuando, saliéndose del universo privado, llega a concurrir con las competencias autorizadas.

En la definición tácita de la titulación académica que garantiza formalmente una competencia específica (como un título de ingeniero) se inscribe, pues, que dicha titulación garantiza realmente la posesión de una "cultura general", tanto más considerable y extensa cuanto más prestigiosa sea la misma'<; y a la inversa, que no es posible pedir ninguna garantía real sobre aquello que garantiza formal y realmente o, si se prefiere, sobre el grado en el cual la titulación garantiza lo que garantiza. Este efecto de imposición simbólica alcanza su máxima intensidad con los títulos de burguesía cultural: títulos como los que otorgan en Francia las Grandes escuelas garantizan, sin ninguna otra garantía, una competencia que se extiende mucho más allá de lo que se supone que garantizan y ello por una cláusula que, al ser tácita, se impone en primer lugar a los propios poseedores de los títulos, forzados de esta manera a asegurarse realmente los atributos que estatutariamente les son asígnados'".

Este efecto se ejerce en todas las fases de la carrera académica mediante la manipulación de las aspiraciones y exigencias -o, si se prefiere, de la imagen y de la estima de sí mismo- que opera el sistema escolar al orientar a los alumnos hacia posiciones prestigiosas o devaluadas que implican o excluyen la práctica legítima: el efecto de lo que los autores de lengua inglesa denominan la al/ocation, es decir, la asignación a una sección, a una disciplina (filosofía o geografía, matemáticas o geología, para situamos en los extremos), a un establecimiento (Gran escuela más o menos grande, o Facultad), se ejerce principalmente por mediación de la imagen social de la posición considerada y del futuro que se encuentra objetivamente inscrito en ella; y de la que forman parte, esencialmente, cierto proyecto de acumulación cultural y cierta imagen de lo que es la realización cultural". Las diferencias oficiales que producen las clasificaciones escolares tienden a engendrar (o a reforzar) unas diferencias reales, al producir en los individuos clasificados la creencia, colectivamente reconocida y sostenida, en las diferencias, y al producir, asimismo y de esta forma, las conductas destinadas a aproximar el ser real al ser oficial. Actividades tan ajenas a las exigencias explícitas y expresas de la institución como pueden ser el hecho de llevar un diario íntimo o de maquillarse mucho, de frecuentar el teatro o las salas de fiestas, de escribir poemas o de jugar al rugby, pueden, de este modo, encontrarse inscritas en la posición asignada en el seno de la institución, como una exigencia tácita que continuamente se está recordando gracias a diversas mediaciones, entre las cuales no son las menores las expectativas conscientes o inconscientes de los profesores y la presión colectiva del grupo de los semejantes, definida esta última en su orientación ética por los valores de clase introducidos en la institución y reforzados por la misma. Este efecto de allocation y el efecto de asignación de estatus que el primero implica contribuyen, sin duda, en gran parte, a hacer que la institución escolar llegue a imponer unas prácticas culturales que ella no inculca y que ni siquiera exige expresamente, pero que forman parte de los atributos estatutariamente ligados a las posiciones que asigna, a las titulaciones que confiere y a las posiciones sociales a las que estas titulaciones dan acceso.

Esta lógica no deja de tener, sin duda alguna, su razón de ser en el hecho de que la disposición legítima que se adquiere mediante la frecuentación de una clase particular de obras, a saber, las obras literarias y filosóficas que reconoce el canon académico, se extienda a otras obras menos legítimas, como la literatura de vanguardia, o a campos académicamente menos reconocidos, como el cine; la tendencia a la generalización está inscrita en el propio principio de la disposición para reconocer las obras legítimas, en la propensión y aptitud para reconocer en ellas la legitimidad y para percibirlas como dignas de admiración por ellas mismas, que es, inseparablemente, aptitud para reconocer algo ya conocido, a saber, los rasgos estilísticos propios que las caracterizan en su singularidad ("es un Rembrandt", e incluso "es El hombre del casco") o en tanto que pertenecen a una clase de obras ("es un impresionista"). Así se explica que la propensión y la aptitud para acumular conocimientos "gratuitos", tales como el nombre de los directores cinematográficos, estén ligadas al capital escolar de una manera más estrecha y más exclusiva que la simple frecuentación del cine, que varía más en función de los ingresos, de la residencia y de la edad.

Medida por el número de películas vistas entre las veinte propuestas en el cuestionario, la frecuentación del cine es más baja en los menos instruidos que en los más, pero también lo es más en los provincianos (en Lille) que en los parisienses, en los de bajos ingresos que entre los de altos, en los viejos que en los jóvenes, y las mismas relaciones se observan en las encuestas del "Centro de estudios de los apoyos a la publicidad": el porcentaje de los que dicen haber ido por lo menos una vez al cine en la semana que precedió a la encuesta (indicador de práctica más fiable que una pregunta que mida los hábitos de frecuentación durante el año, en la que la tendencia a declarar por encima de la realidad es particularmente fuerte) es un poco más alto en los hombres que en las mujeres (7,8 % contra 5,3 %); más alto en la aglomeración parisiense (10,9 %) que en las ciudades de más de 100.000 habitantes (7,7 %) o en los municipios rurales (3,6 %); más alto en los cuadros superiores y miembros de profesiones liberales (11,1 %) que en los cuadros medios (9,5 %), empleados (9,7 %), obreros cualificados y contramaestres (7,3 %), obreros especializados (6,3 %), pequeños empresarios (5,2 %) o agricultores (2,6 %). Pero la diferencia es sobre todo más fuerte entre los más jóvenes (el 22,4 % de los comprendidos entre los 21 a 24 años han ido por 10 menos una vez al cine la semana anterior a la encuesta) y los de más edad (sólo han ido en esa semana el 3,2 % de los comprendidos entre los 35 a 49 años, el 1,7 % de los comprendidos entre los 50 a 64 años y el1,1 % de los que tienen más de 65 años), y entre los que tienen más y los que tienen menos titulaciones académicas (el 18,2 % de entre los que han realizado estudios superiores han ido una vez al cine en dicha semana, frente a19,5 % de los que sólo han realizado estudios medios y el 2,2 % de los que sólo han realizado estudios primarios o no tienen ninguna clase de estudios) (Véase «Centre d'études des supports de publicité», Étude sur í'audience du cinéma, París, 1975, XVI, 100 pp.; F. C. XIII bis)'" El conocimiento de los directores cinematográficos está ligado de manera mucho más estrecha al capital cultural poseído que a la simple frecuentación del cine; sólo el 5 % de los sujetos que poseen una titulación elemental pueden citar por lo menos el nombre de cuatro de aquéllos (de una lista de veinte películas) frente al lO % de los que tienen el BEPe o el bachillerato y el 22 % de los que han realizado estudios superiores, mientras que la proporción de los que, dentro de cada una de estas categorías, han visto por lo menos cuatro de las películas propuestas es respectivamente del 22 %,33 % y 40 %. Así, aunque el simple consumo de películas varía también con arreglo al capital escolar (menos, sin embargo, que la frecuentación de museos y conciertos), parece que las diferencias de consumo no bastan para explicar por completo las diferencias en el conocimiento de los directores de cine que separan a los poseedores de titulaciones académicas distintas, conclusión que, sin duda, valdría también para el jazz, los comics, la novela policiaca o la ciencia-ficción, desde el momento en que estos géneros han recibido un principio de consagracíon'". Como prueba suplementaria podemos anotar que el conocimiento de los actores, aunque aumente también ligeramente con arreglo al nivel de instrucción (pasando del 13 % en los menos titulados al 18 % para los que han realizado estudios secundarios y al 23 % para los más titulados), varía y mucho sobre todo, con arreglo al número de películas contempladas; este conocimiento, del mismo modo que el conocimiento de los más insignificantes acontecimientos de los presentadores y presentadoras de televisión, supone una disposición más próxima de la que requiere la adquisición de conocimientos ordinarios sobre las cosas y las personas de la vida cotidiana que de la disposición legítima; y de hecho, los menos titulados que van con frecuencia al cine conocen tantos nombres de actores como los más titulados de los cinéfilos'". Por el contrario, si el conocimiento de los directores cinematográficos crece, a igual nivel de instrucción, con arreglo al número de películas contempladas, la regular frecuentación del cine no basta en este campo para compensar la ausencia de capital escolar: el 45,5 % de los titulados con un CEP que han visto por lo menos cuatro de las películas propuestas no pueden citar el nombre de ningún director frente al 27,5 % de los poseedores de un BEPC o del bachillerato, y al 13 % de los diplomados de enseñanza superior.

Una competencia de este tipo no se adquiere necesariamente mediante el trabajo caricaturescamente académico al que se dedican ciertos "cinéfilos" o "jazzófilos" (por ejemplo, los que llevan en fichas los genéricos de las películas'"; esta competencia es casi siempre producto de aprendizajes no intencionados que hacen posible una disposición obtenida gracias a la adquisición familiar o escolar de la cultura legitima. Provista de un conjunto de esquemas de percepción y apreciación, de aplicación general, esta disposición transportable es la que inclina hacia otras experiencias culturales y permite percibirlas, clasificarlas y memorizarlas de distinta manera: allí donde unos no habrán visto más que un "western protagonizado por Burt Lancaster", otros habrán "descubierto un John Sturges de sus primeros tiempos" o "el último Sam Peckinpah", ayudados en el reconocimiento de lo que es digno de verse y de la forma acertada de verlo por todo el grupo al que pertenece (con los "¿ha visto Vd... ?" o "hay que ver. .." que son otras tantas llamadas al orden) y por todo el cuerpo de críticos a los que este último reconoce autoridad para producir las clasificaciones legítimas y el discurso de obligado acompañamiento de toda degustación artística digna de tal nombre.

Estos análisis bastarían para explicar el hecho de que las prácticas culturales, que la institución escolar ni enseña ni exige nunca de forma expresa, varíen de tal manera con arreglo a la titulación académica (sobreentendiéndose, por supuesto, que provisionalmente se renuncia a distinguir lo que, en la correlación observada, corresponde a la escuela o a las demás instituciones de socialización, en especial a la familia). Pero no es posible explicar por completo el hecho de que la titulación académica funcione como una condición de acceso al universo de la cultura legítima, sin tomar en cuenta otro efecto, aún mejor encubierto, que la institución escolar ejerce con la mediación de las propias condiciones de la inculcación, acrecentando así la acción de la familia burguesa sobre este punto. Mediante la titulación académica lo que se designa son ciertas condiciones de existencia, aquéllas que constituyen la condición de la adquisición del título y también de la disposición estética, siendo el título el más rigurosamente exigido de entre todos los derechos de entrada que impone, siempre de manera tácita, el universo de la cultura legítima; anticipándonos a su demostración, puede afirmarse, simplificando, que las titulaciones académicas aparecen como una garantía de la aptitud para adoptar la disposición estética porque están ligadas a un origen burgués o a un modo de existencia casi burguesa, que llevan aparejados un aprendizaje escolar prolongado, o bien, como es el caso más frecuente, a estas dos propiedades juntas.

La disposición estética

Reconocer que toda obra legítima tiende en realidad a imponer las normas de su propia percepción, y que define tácitamente como único legítimo el modo de percepción que establece cierta disposición y cierta competencia, no es constituir en esencia un modo de percepción particular, sucumbiendo así a la ilusión que fundamenta el reconocimiento de la legitimidad artística, sino hacer constar el hecho de que todos los agentes, lo quieran o no, tengan o no tengan los medios de acomodarse a ello, se encuentran objetivamente medidos con estas normas. Esto significa darse la posibilidad simultánea de determinar si, como lo quiere la ideología carismática de la relación con la obra de arte, estas disposiciones y competencias son dones naturales o productos del aprendizaje, y de sacar a la luz las condiciones ocultas del milagro de la desigual distribución entre las distintas clases sociales de la aptitud para el inspirado contacto con la obra de arte y, más generalmente, con las obras de la cultura erudita.Todo análisis esencial de la disposición estética, la única forma considerada socialmente como "correcta" para abordar los objetos designados socialmente como obras de arte, es decir, como objetos que a la vez exigen y merecen ser abordados conforme a una intención propiamente estética, capaz de reconocerlos y constituirlos como obras de arte, está necesariamente destinado al fracaso: en efecto, al negarse a tener en cuenta la génesis colectiva e individual de este producto de la historia, que debe ser reproducido por la educación de manera indefinida, dicha forma de análisis se incapacita para restituirle su única razón de ser, esto es, la razón histórica en que se basa la arbitraria necesidad de la institución. Si ciertamente la obra de arte, como observa Erwin Panofsky, es aquello que exige ser percibido según una intención estética (demands 10 be experienced esthetically), y si, por otra parte, todo objeto, tanto natural como artificial, puede ser percibido de acuerdo con una intención estética, ¿cómo evitar la conclusión de que es la intención estética la que "hace" la obra de arte, 0, utilizando aquí una expresión de Saussure, que es el punto de vista estético el que crea el objeto estético? Para salir de este círculo, Panofsky se ve obligado a otorgar a la obra de arte una "intención" en sentido escolástico: una percepción puramente "práctica" contradice esta intención objetiva, de la misma suerte que una percepción estética constituiría de alguna manera una negación práctica de la intención objetiva de una señal, un semáforo en rojo, por ejemplo, que requiere una respuesta "práctica", como es pisar el pedal del freno. De este modo, dentro de la clase de objetos elaborados, definidos por oposición a los objetos naturales, la clase de los objetos artísticos se definiría por el hecho de que requiere ser percibida según una intención propiamente estética, es decir, percibida en su forma más que en su función. ¿Pero cómo hacer operativa tal definición? El propio Panofsky advierte que es casi imposible determinar científicamente el momento en que el objeto elaborado se convierte en obra de arte, es decir, el momento en que la forma triunfa sobre la función: "Cuando escribo a un amigo para invitarle a cenar. mi carta es, primero, un instrumento de comunicación; pero cuanta más atención presto a la forma de mi escritura, más tiende a convertirse en una obra caligráfica; cuanta más atención presto a la forma de mi lenguaje, más tiende a convertirse en una obra literaria o poética'?", ¿Quiere esto decir que la línea de demarcación entre el mundo de los objetos técnicos y el mundo de los objetos estéticos depende de "la intención" del productor de estos objetos? En realidad, esta "intención" es en sí misma producto de las normas y convenciones sociales que concurren para definir la frontera, siempre incierta e históricamente cambiante, entre los simples objetos técnicos y los objetos artísticos: "El gusto clásico -observa Panofsky- exigía que las cartas privadas, los discursos oficiales y los escudos de los héroes fueran artísticos [... ] mientras que el gusto moderno exige que la arquitectura y los ceniceros sean funcionales'", Pero la aprehensión y la apreciación de la obra dependen también de la intención del espectador, que, a su vez, depende de las normas convencionales que rigen la relación con la obra de arte en una determinada situación histórica y social, al mismo tiempo que de la aptitud del espectador para conformarse a esas normas, o sea, de su formación artística. Para salir de la aporía, basta con observar que el ideal de la percepción "pura" de la obra de arte, en tanto que obra de arte, es producto de la explicitación y sistematización de los principios de la legitimidad propiamente artística que acompañan a la constitución de un campo artístico relativamente autónomo. El modo de percepción estética, en la forma "pura" que ha adoptado en la actualidad, corresponde a un estado determinado del modo de producción artística: un arte que, como por ejemplo toda la pintura post-impresionista, es producto de una intención artística que afirma la primacía absoluta de la forma sobre la función, del modo de representación sobre el objeto de la representación, exige aztegóricamente una disposición puramente estética, que sólo condicionalmente exigía el arte anterior; la ambición demiúrgica del artista, capaz de aplicar a un objeto cualquiera la intención pura de una búsqueda artística que tiene su fin en sí misma, reclama la infinita disponibilidad del esteta capaz de aplicar la intención propiamente estética a cualquier clase de objeto, haya o no haya sido producido con arreglo a una intención artística.

Como objetivación de esta exigencia, el museo artístico es la disposición estética constituida en institución; nada, en efecto, manifiesta ni realiza mejor la autonomización de la actividad artística, en relación con intereses o funciones extra-estéticas, que la yuxtaposición de obras que, originariamente subordinadas a funciones muy distintas e incluso incompatibles -crucifijo y fetiche, Piedad y naturaleza muerta-, exigen tácitamente una atención a la forma más que a la función, a la técnica más que al tema, y que, construidas con arreglo a estilos perfectamente exclusivos y sin embargo igualmente necesarios, ponen prácticamente en cuestión el hecho de que pueda esperarse una representación realista, tal como la definen los arbitrarios cánones de una estética familiar, conduciendo así, de manera natural, del relativismo estilístico a la neutralización de la propia función de representación. El acceso al estatus de obras de arte de objetos tratados hasta entonces como curiosidades de coleccionistas o como documentos históricos y etnográficos, ha materializado el imperio absoluto de la contemplación estética, haciendo difícil ignorar que, bajo pena de no ser sino una afirmación decisoria, y por ello sospechosa, de este poder absoluto, la contemplación artística tiene que llevar aparejado, desde ese momento, un componente erudito apropiado para alimentar la ilusión de la iluminación inmediata, que es uno de los elementos indispensables del placer puro.

El gusto puro y el "gusto bárbaro"

Bien considerado, nunca, sin lugar a dudas, se le ha exigido tanto al espectador, que a partir de ese momento se ha visto obligado a reproducir la operación originaria mediante la cual el artista (con la complicidad de todo el campo intelectual) ha producido este nuevo fetiche'". Pero nunca, sin lugar a dudas, se le ha dado tanto a cambio: el ingenuo exhibicionismo del "consumo ostentativo" que busca la distinción en la exhibición primaria de un lujo mal dominado, no es nada si se compara con la capacidad única de la contemplación pura, poder casi creador que separa de lo común por una diferencia radical, puesto que aparentemente está inscrita en las "personas". Basta con leer a Ortega y Gasset para percibir todo el refuerzo que la ideología carismática del don encuentra en ese arte "impopular por esencia; más aún [... ] antipopular" que es, según dicho autor, el arte moderno, y en el "curioso efecto sociológico" que dicho arte produce al dividir al público en dos "castas" "antagónicas", "los que lo entienden y los que no lo, entienden". "Esto -dice Ortega- implica que los unos poseen un órgano de comprensión negado, por tanto, a los otros, que son dos variedades distintas de la especie humana. El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va, desde luego, dirigido a una minoría especialmente dotada". Y atribuye a la "humillación" y a la "oscura conciencia de inferioridad" que inspira este "arte de privilegio, de nobleza de nervios, de aristocracia instintiva", la irritación que suscita en la masa "incapaz de sacramentos artísticos": "Durante siglo y medio, el 'pueblo" la masa, ha pretendido ser toda la sociedad. La música de Stravinsky o el drama de Pirandello tienen la eficacia sociológica de obligarle a reconocerse como lo que es, como 'sólo pueblo', mero ingrediente, entre otros, de la estructura social, inerte materia del proceso histórico, factor secundario del cosmos espiritual. Por otra parte, el arte joven contribuye también a que los 'mejores' se conozcan y reconozcan en el gris de la muchedumbre y aprendan su misión, que consiste en ser pocos y tener que combatir contra la multitud'Y". Y para convencer de que la imaginación auto-legitimadora de los happy few no tiene límites, se hace necesario citar este reciente texto de Suzanne Langer, a la que se está de acuerdo en considerar como uno de los "world's most influential philasaphers": "En otros tiempos, las masas no tenían acceso al arte; la música, la pintura e incluso los libros, eran placeres reservados a los ricos. Se podría suponer que los pobres, 'el vulgo', habrían gozado de ellos, de igual modo, si se les hubiera dado esa posibilidad. Pero en la actualidad, cuando todo el mundo puede leer, visitar museos, escuchar música clásica por lo menos en la radio, el juicio de las masas sobre estas cosas ha llegado a ser una realidad, y, mediante el mismo, se ha hecho evidente que el arte noble no constituye un placer sensitivo directo (a direct sensuaus pleasure). Si no fuera así, deleitaría por íguat-como ocurre con los pasteles o los cócteles- al gusto sin educación y al gusto cultivado'S".

No es necesario pensar que la relación de distinción (que puede implicar o no la intención consciente de distinguirse de lo común) sea un componente accesorio y auxiliar de la disposición estética. La contemplación pura implica una ruptura con la actitud ordinaria respecto al mundo, que representa por ello mismo una ruptura social. Puede comprenderse a Ortega y Gasset cuando atribuye al arte moderno, que no hace sino llevar a sus últimas consecuencias una intención inscrita en el arte desde el Renacimiento, un rechazo sistemático de todo lo que es "humano", entendiendo por-humano las pasiones, las emociones, los sentimientos que los hombres ponen en su existencia y al mismo tiempo todos los temas u objetos capaces de suscitarlos: "A la gente le gusta un drama cuando ha conseguido interesarse en los destinos humanos que se les propone" y en los que "toman parte como si fuesen casos reales de la vida,,25. Rechazar lo "humano" es, evidentemente, rechazar lo genérico, es decir, lo común, "fácil" e inmediatamente accesible, y, desde luego, todo lo que reduce al animal estético a la pura y simple animalidad, al placer sensible o al deseo sensual; es contraponer al interés por el propio contenido de la representación, que lleva a llamar bella a la representación de las cosas bellas, y en particular de aquéllas que de manera más inmediata dicen algo a los sentidos y a la sensibilidad, la indiferencia y la distancia que impiden subordinar el juicio basado en la representación a la naturaleza del objeto representado". Se ve que no es tan fácil describir la contemplación "pura" sin describir al mismo tiempo la contemplación ingenua, en contraste con la cual aquélla se define, y recíprocamente; y que no existe una descripción neutra, imparcial, "pura", de ninguna de estas dos visiones antagónicas (lo que no significa que tengamos que adherimos a un relativismo estético, tan evidente como es que la "estética popular" se define 'en relación con las estéticas cultas, y que la referencia al arte legítimo y al juicio negativo que formula sobre el gusto "popular" no cesa nunca de obsesionar a la experiencia popular de la belleza). ¿Rechazo o privación? La tentación de atribuir la coherencia de una estética sistemática a las posturas objetivamente estéticas de las clases populares no es menos peligrosa que la inclinación a dejarse imponer, incluso sin saberlo, la representación estrictamente negativa de la visión popular que se encuentra en la base de cualquier estética culta.

La "estética" popular

Todo ocurre como si la "estética popular" estuviera fundada en la afirmación de la continuidad del arte y de la vida, que implica la subordinación de la forma a la función, o, si se quiere, en el rechazo del rechazo que se encuentra en el propio principio de la estética culta, es decir, en la profunda separación entre las disposiciones ordinarias y la disposición propiamente estética. La hostilidad de las clases populares y de las fracciones menos ricas en capital cultural de las clases medias con respecto a cualquier especie de investigación formal se afirma tanto en materia teatral como en materia pictórica, o en materia fotográfica o cinematográfica -en estos últimos casos todavía con mayor claridad puesto que la legitimidad es menor en estas materias-o Tanto en el teatro como en el cine, el público popular se complace en las intrigas lógica y cronológicamente orientadas hacia un happy end y "se reconoce" mejor en unas situaciones y personajes dibujados con sencillez que en figuras o acciones ambiguas y simbólicas, o en los enigmáticos problemas del teatro según El teatro y su doble, por no hablar de la inexistente existencia de los lastimosos "héroes" a lo Beckett o de las conversaciones extravagantemente triviales o imperturbablemente absurdas a lo Pinter. El principio de las reticencias y de los rechazos no reside solamente en una falta de familiaridad sino también en un profundo deseo de participación, que la investigación formal frustra de manera sistemática, en particular cuando la ficción teatral, rechazando jugar a las "vulgares" seducciones de un arte de ilusión, se denuncia a sí misma, como ocurre en todas las formas de teatro dentro del-teatro, cuyo paradigma es Pirandello en aquellas obras en las que pone en escena la representación de una representación imposible -Seis personajes en busca de autor, Cada uno a su manera o Esta noche se improvisa- y de la que Genet enuncia la fórmula en el prólogo de Los negros: "Tendremos la amabilidad, aprendida de ustedes, de hacer imposible la comunicación. La distancia que nos separa, original en sí, la aumentaremos con nuestras vanidades, nuestros amaneramientos, nuestra insolencia, porque nosotros también somos comediantes." El deseo de entrar en el juego, identificándose con los sufrimientos y alegrías de los personajes, interesándose en su destino, abrazando sus esperanzas y sus causas, sus buenas causas, viviendo sus vidas, descansa en una forma de inversión, una especie de prejuicio en favor de la "naturalidad", de la ingenuidad, de la credulidad de buen público ("estamos aquí para divertimos"), que tiende a no aceptar las investigaciones formales y los efectos propiamente artísticos más que cuando pueden ser olvidados y no llegan a obstaculizar la percepción de la propia substancia de la obra.

El cisma cultural que asocia cada clase de obras a su público hace que no resulte fácil obtener un juicio realmente sincero y sensible, por parte de las clases populares, sobre las investigaciones del arte moderno. No deja de ser cierto que la televisión, que transporta a domicilio ciertos espectáculos cultos o ciertas experiencias culturales (como Beaubourg o las Casas de la cultura) que sitúan a un público popular, durante un momento, en presencia de obras cultas, a veces de vanguardia, crea verdaderas situaciones experimentales -ni más ni menos artificiales o irreales que la que produce, quiérase o no, cualquier encuesta sobre la cultura legítima realizada entre un público popular. Se observa así el desconcierto, que incluso puede llegar a una especie de pánico mezclado de indignación, delante de algunos de los objetos expuestos -pienso, por ejemplo, en el montón de carbón de Ben, expuesto en Beaubourg poco después de su apertura- cuya intención paródica, totalmente definida por referencia a un campo y a la historia relativamente autónoma de este campo, aparece como una especie de agresión, de desafío a la razón y a las personas razonables. Igualmente, cuando la investigación formal llega a insinuarse en sus espectáculos familiares -como ocurre en las variedades televisivas con los efectos especiales a lo Averty-, los espectadores de las clases populares se sublevan, no sólo porque no sienten la necesidad de estos juegos puros, sino porque a veces comprenden que los mismos obtienen su necesidad de la lógica de un cierto campo de producción que, por medio de estos juegos, les excluye: "A mí me desagradan profundamente todos esos trucos en que todo está troceado, se ve una cabeza, se ve una nariz, se ve una pierna [... ]. Se ve un cantante que es altísimo, unos tres metros de alto, después se ven brazos con una envergadura de dos metros, ¿lo encuentra usted divertido? A mí no me gusta, es de género tonto, yo no veo qué interés puede tener el deformar las cosas" (Una panadera de Grenoble).

La investigación formal -que en literatura o en teatro conduce a la oscuridad- resulta, a los ojos del público popular, uno de los índices de lo que a veces se experimenta como una voluntad de mantener a distancia al no iniciado o, como decía una encuesta a propósito de ciertas emisiones culturales de la televisión, de hablar a los otros iniciados "por encima de la cabeza del público"?". Dicha investigación forma parte del aparato mediante el cual siempre se anuncia el carácter sagrado, separado y separante, de la cultura legitima, helada solemnidad de los grandes museos, lujo grandioso de las óperas y de los grandes teatros, decorado y decoro de los conciertos". Todo ocurre como si el público popular comprendiera confusamente lo que implica el hecho de poner en forma, poner unas formas, en el arte como en la vida, es decir, una especie de censura del contenido expresivo, de aquel que estalla en la expresividad del habla popular y, a la vez, un distanciamiento, inherente a la calculada frialdad de toda investigación formal, un rechazo a comunicar oculto en el corazón mismo de la comunicación, en un arte que oculta y rechaza lo que parece ofrecer; lo mismo que la buena educación burguesa, cuyo impecable formalismo constituye una permanente llamada de atención contra la tentación de la familiaridad. Por el contrario, el espectáculo popular es el que procura, de forma inseparable, la participación individual del espectador en el espectáculo y la participación colectiva en la fiesta cuya ocasión es el propio espectáculo: en efecto, si el circo o el melodrama de bulevar (que vuelven a actualizar algunos espectáculos deportivos como el catch y, en menor grado, el boxeo y todas las formas de juegos colectivos como los que ha difundido la televisión) son más "populares" que espectáculos como la danza o el teatro, no obedece sólo al hecho de que, al ser menos formalizados (como lo muestra, por ejemplo, la comparación entre la acrobacia y la danza) y menos eufemísticos, ofrezcan satisfacciones más directas, más inmediatas. Sino también a que mediante las manifestaciones colectivas que suscitan y el despliegue del espectacular lujo que ofrecen (piénsese asimismo en las revistas, operetas o en los filmes espectaculares), maravillas de los decorados, esplendor de los trajes, fuerza de la música, vivacidad de la acción, ardor de los actores, satisfacen -igual que todas las formas de lo cómico y en especial aquellas que obtienen sus efectos de la parodia o de la sátira de los "grandes" (imitadores, cupletistas, etc.)- al gusto y al sentido de la fiesta, de la libertad de expresión y de la risa abierta, que liberan al poner al mundo social patas arriba, al derribar las convenciones y las conveniencias.

El distanciamiento estético

Es, pues, lo opuesto al desapego del esteta que, como se ve en todos los casos en los que se apropia de alguno de los objetos del gusto popular, como puede ser el western o los dibujos animados, introduce una distancia, una separación -medida de su distante distinción- en relación con la percepción "de primer grado", al desplazar el interés desde el "contenido", personajes, peripecias, etc., hacia la forma, hacia los efectos propiamente artísticos, que no se aprecian sino relacionalmente, mediante la comparación con otras obras, comparación que excluye por completo la inmersión en la singularidad de la obra inmediatamente conocida.

Desapego, desinterés, indiferencia, de los que tanto ha repetido la teoría estética que constituyen la única manera de reconocer la obra de arte por lo que ella es en sí misma, autónoma, selbstiinding, que se acaba por olvidar lo que verdaderamente significan desapego, desinterés, indiferencia, es decir, rechazo de interesarse y de tomar en serio. Lectores desilusionados de la Lettre sur les spectacles'", conocedores desde hace mucho tiempo de que nada es más ingenuo y vulgar que dedicar demasiada pasión a las cosas del espíritu o esperar demasiada seriedad de las mismas, acostumbrados a enfrentar tácitamente la libertad de espíritu y la integridad moral o la constancia política, no tenemos nada que objetar a Virginia Woolf cuando critica las novelas de H.G. Wells, John Galsworthy y Arnold Benett porque "dejan un extraño sentimiento de falta de plenitud e insatisfacción" y producen la sensación de que es indispensable "hacer algo, inscribirse en una asociación 0, con mayor desesperación aún, firmar un cheque", a diferencia de obras como Tristram Shandy u Orgullo y prejuicio que, perfectamente autosuficientes (self-contained), "'no inspiran, de ninguna manera, el deseo de hacer algo, como no sea, por supuesto, el de releer el libro y el de comprenderlo mejor"?".

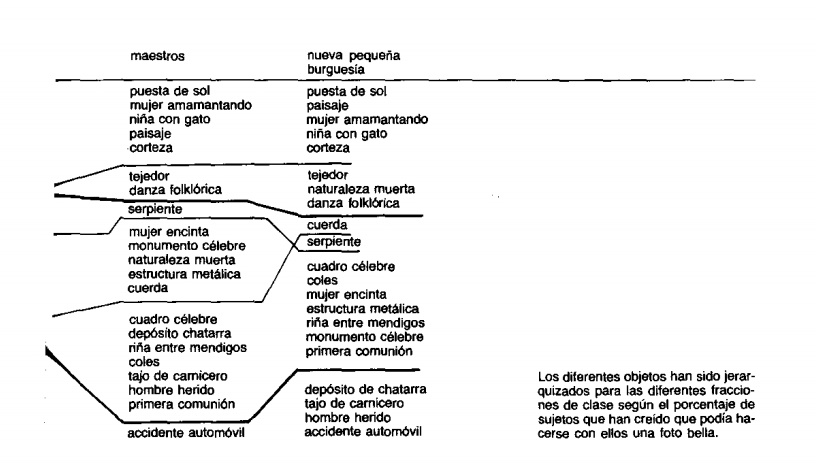

Pero el rechazo de cualquier especie de involvement, de adhesión ingenua, de abandono "vulgar" a la seducción fácil y al entusiasmo colectivo que se encuentra, por lo menos de forma indirecta, en el principio del gusto por las investigaciones formales y por las representaciones sin objeto, posiblemente nunca puede ser mejor observado que en las distintas reacciones ante la pintura. De este modo, se ve aumentar con arreglo al nivel de instrucción'! el porcentaje de los que, interrogados sobre la posibilidad de realizar una bella fotografía con una serie de objetos, rechazan como "vulgares" y "feos" o desechan como insignificantes, simples, un poco ridículos o, en palabras de Ortega y Gasset, sencillamente "humanos", los objetos ordinarios de la admiración popular -primera comunión, puestas del sol sobre el mar o paisaje--, y el de los que, afirmando de este modo la autonomía de la representación en relación con la cosa representada, juzgan que se puede hacer una bella fotografía, ya fortiori una bella pintura, con objetos socialmente designados como insignificantes -una estructura metálica, una corteza de árbol y, sobre todo, con unas coles, objeto trivial por excelencia- o con objetos feos y repugnantes, tales como un accidente de automóvil, un tajo de carnicero, elegido por alusión a Rembrandt; o una serpiente, por referencia a Boileau; o incluso con objetos como personas marginadas, una mujer encinta, etc. (véase tablas 2 y 3).

Tabla 2-La disposición estética según el capital escolar.

Tabla 3- La disposición estética según la clase a la que se pertenece y según la titulación académica.

|

| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |

|

| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |

No pudiendo contar con un verdadero dispositivo experimental, se han recogido las declaraciones de los encuestados sobre lo que estiman "fotografiable" y lo que les parece por tanto susceptible de ser estéticamente constituido (por oposición a lo que se excluye por su insignificancia, su fealdad o por razones éticas). La aptitud para adoptar la disposición estética se encuentra así medida por la distancia (que, en un campo de producción cuya ley de evolución es la dialéctica de la distinción, es también un desajuste temporal, un retraso) entre lo que es estéticamente constituido por el individuo o el grupo considerado y lo que es estéticamente constituido, en un estado determinado del campo de producción, por los poseedores de la legitimidad artística.

Los encuestados tenían que responder a la siguiente pregunta: "¿Con cuál de los siguientes temas tiene el fotógrafo más posibilidades de hacer una foto bella, interesante, insignificante o fea?: un paisaje, un accidente de automóvil, etc.". En el pre-test, en el que se habían sometido al juicio de los encuestados unas fotografías, la mayor parte de ellas muy conocidas. de los temas que en la encuesta propiamente dicha sólo fueron simplemente nombrados -guijarros, mujer encinta, etc.-, las reacciones registradas ante el simple proyecto de la imagen fueron totalmente concordantes con las que suscitaba la imagen realizada (prueba de que el valor concedido a la imagen tiende a corresponderse con el valor concedido a la cosa). Se había recurrido a fotografías para evitar, por una parte, los efectos de imposición de legitimidad que habría producido la pintura, y por otra parte, porque al ser considerada la fotografía como más accesible, los juicios formulados podían ser menos irreales.

Si bien la prueba propuesta fue hecha más para recoger declaraciones de intención artística que para medir la capacidad de realizar esta intención en la práctica de la pintura o de la fotografía, o, incluso, en la percepción de las obras de arte, permite determinar los factores que a su vez determinan la capacidad para adoptar la postura socialmente designada como propiamente estética". Además de manifestar la relación entre el capital cultural y los índices negativos (rechazo de lo ridículo) y positivos (capacidad para promover lo insignificante) de la disposición estética (o, por lo menos, de la capacidad para efectuar la clasificación arbitraria y desconocida como tal, que distingue, dentro del universo de los objetos elaborados, los objetos socialmente designados como dignos de exigir y merecer ser abordados según una disposición capaz de reconocerlos y de constituirlos como obras de arte), la estadística estableció que los objetos favoritos de la fotografía de ambición estética, como la danza folklórica --o incluso el tejedor o la niña y su gato-, ocupan una posición intermedia: el porcentaje de los que juzgan que con ellos se puede hacer una bella fotografía llega al máximo en los niveles del CAP o del BEPe, mientras que en los niveles superiores se tiende a juzgarlos más bien como interesantes o insignificantes.

La estadística pone de manifiesto también que las mujeres expresan con mayor frecuencia que los hombres su repugnancia hacia los objetos repugnantes, horribles o poco decentes: el 44,5 % de las mujeres, frente al 35 % de los hombres, piensan que con un hombre herido sólo es posible hacer una foto fea, observándose diferencias en el mismo sentido con respecto al tajo de carnicero (33,5 % frente a 27,5 %), la serpiente (30,5 % frente a 25,5 %) o la mujer encinta (45 % frente a 33,5 %), mientras que las diferencias son nulas con respecto a una naturaleza muerta (6 % frente a 6,5 %) o a unas coles (20,5 % frente a 19,5 %). Las mujeres, a quienes la tradicional división del trabajo entre los sexos asigna las tareas y los sentimientos "humanos" o "humanitarios", y a las que dicha división autoriza más que a los hombres, en nombre de la oposición entre razón y sensibilidad, las efusiones o las lágrimas, se sienten menos estrictamente obligadas que los hombres -que están, ex officio, del lado de la cultura (encontrándose las mujeres, como el pueblo, arrojadas aliado de la naturaleza}- a la censura y a la represión de los sentimientos "naturales" que supone la adopción de la disposición estética (lo que indica, de paso, que, como se verá más adelante, el rechazo de la naturaleza o, mejor, del abandono a la naturaleza que constituye la marca de los dominantes -que saben dominarse- se encuentra en el principio de la actitud estética.