Educación Inclusiva: de focalizar grupos y escuelas a lograr una educación de calidad como el corazón de una Educación para Todos (2012)

Libro: La Educación para Todos de América Latina: estudios sobre las desigualdades y la agenda política en educación, 2012

Artículo

Educación Inclusiva: de focalizar grupos y escuelas a lograr una educación de calidad como el corazón de una Educación para Todos (EPT)

Clementina Acedo Renato Opertti.

OIE-UNESCO

I. Introducción

Forjar una sociedad inclusiva, donde todas las personas tengan oportunidades efectivas para participar y aprender juntos, supone necesariamente una comprensión, una conceptualización y un desarrollo amplio de la educación inclusiva como un principio general relevante para sostener y lograr una educación de calidad para todos (UNESCO, 2009). El potencial de la inclusión, entendido como educar a todos los estudiantes, mantiene la promesa de revolucionar la educación y de replantear el sistema educativo en general. Sin embargo, el debate continuo y muchas veces confuso, controversial y suma cero acerca de la terminología, las definiciones e implicancias en torno a la educación inclusiva (Ainscow, Dyson & Weiner, 2012), puede transformarse en una poderosa barrera mental a la premisa básica que todas las niñas y todos los niños tienen derecho a un entorno inclusivo de aprendizaje. Esto implica que los educadores en un sentido amplio estén convencidos y promuevan activamente prácticas inclusivas en los centros educativos. No se trata únicamente de abogar genéricamente por la inclusión, de asignar más recursos para invertir en infraestructuras y equipamientos estimados como necesarios, de ajustar el currículo muchas veces reducido a un insumo para el aprendizaje o de introducir cambios en la formación docente y en las estrategias de desarrollo profesional docente. Mas bien la educación inclusiva implica primariamente y ante todo la apertura, la voluntad y las competencias para respetar, entender, aceptar y apoyar la diversidad de perfiles, circunstancias, expectativas, necesidades y estilos de los estudiantes como fuente para democratizar y mejorar las oportunidades, los procesos y los resultados de los aprendizajes y de la adquisición de competencias ciudadanas y de vida.

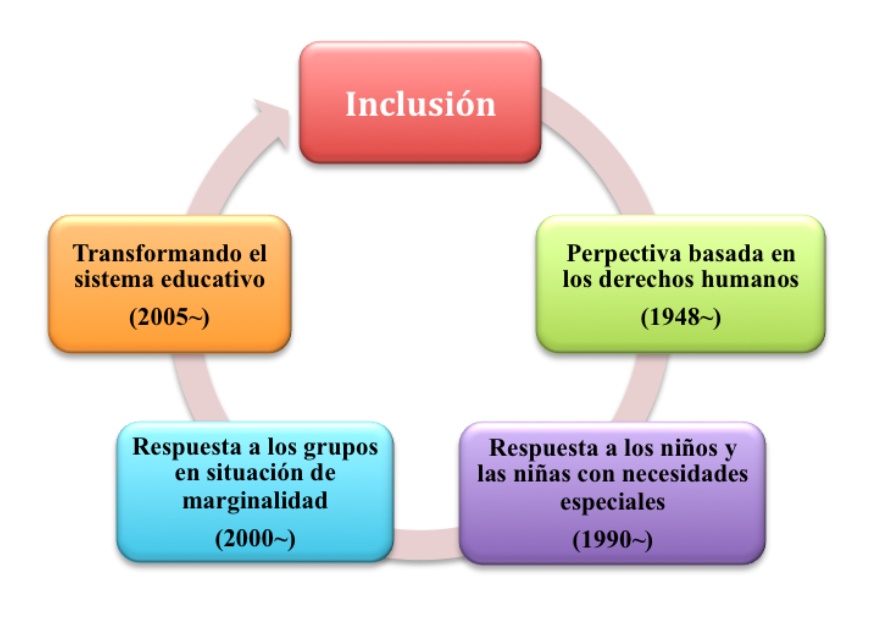

La construcción y el desarrollo del concepto de inclusión han evolucionado significativamente en los últimos 60 a 70 años. Desde una perspectiva comparada internacional, podemos identificar cuatro ideas centrales, discutidas y desarrolladas en los niveles nacionales e internacionales, respecto a cómo son entendidas e implementadas las políticas y las prácticas educativas inclusivas. Frecuentemente estas ideas se superponen, se contradicen y no necesariamente forjan una visión unitaria y holística de la educación inclusiva. Mientras el término inclusión se volvió más popular a finales del siglo 20, consideramos que el mismo constituye el fundamento de la práctica educativa que situamos hacia la mitad del siglo con la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948 (idea central 1). Hacia la década de los ochenta, los profesionales de la inclusión se enfocaron en mejorar la situación de algunos estudiantes en particular, principalmente aquellos categorizados como con necesidades especiales, largamente influenciado por la Declaración de Salamanca y marco de acción para las necesidades educativas especiales de 1994 (idea central 2). En el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar del año 2000, la importancia de la inclusión fue resaltada con respecto a todos los grupos en situación de marginalidad (idea central 3). Hoy en día, la educación inclusiva está crecientemente dirigida a reforzar las capacidades ("capabilities") de los sistemas educativos, en todos sus niveles, ofertas y ambientes de aprendizaje, para cumplir con la promesa de efectivizar una educación para todos (idea central 4).

Los fundamentos, los contenidos y/o las implicancias de estas cuatro ideas informan significativamente las políticas y las prácticas sobre inclusión aunque no necesariamente bajo marcos coherentes, sólidos y comprehensivos. Algunas veces se complementan en construir sistemas potentes de educación inclusiva, como en el caso del sistema finlandés (Halinen & Jarvinen, 2008; Savolainen, 2009; Thuneberg, Hautamäki, Vainikainen, Ahtianen, Hilasvuori & Lintuvuori, 2012) o inversamente se ven inmersos en contradicciones, adoptan enfoques fragmentados o evidencian brechas entre y al interior de las políticas, de los contenidos programáticos y de las prácticas.

Por ejemplo, en América Latina, principalmente durante la última década, se verifican avances significativos normativos y programáticos respecto a fortalecer la educación como un derecho y como un bien social público así como en relación a jerarquizar el rol del estado y la priorización de políticas dirigidas hacia grupos tradicionalmente excluidos como la población afro e indígena. Sin embargo, los enfoques y las prácticas en torno a la inclusión se encuentran insertas en divisiones y departamentos de educación especial, y están asimismo fuertemente orientadas hacia la integración de estudiantes con necesidades especiales en las escuelas comunes (Cedillo, Fletcher & Contreras, 2009; Garcia-Huidobro & Corvalán, 2009; Amadio, 2009; Amadio & Opertti, 2011).

De igual manera, en Europa del Este y Sureste así como también en la Confederación de los Estados Independientes (CIS) y buena parte de Asia, el concepto y la práctica de la educación incluiva han estado principalmente orientados a estudiantes categorizados como con necesidades especiales que principalmente refiere a aquellos con discapacidades mentales y/o físicas así como también los refugiados (UNESCO-IBE, 2008a; Zagoumennov, 2011).

A la luz de la evolución del concepto y de las prácticas de inclusión que tienen como referencia a todos los alumnos en el marco de una Educación para Todos (EPT) que facilita y asegura oportunidades de aprendizaje a lo largo toda la vida, desde la educación de primera infancia hasta la educación para adultos (Opertti, Brady & Duncombe, 2009), diferentes regiones están encarando y respondiendo a numerosos desafíos en torno a la educación inclusiva. Estos son transversales al sistema educativo y se refieren más globalmente a iniciativas y desarrollos de políticas en torno a la inclusión social. Sin olvidar las fuertes diferencias y disparidades regionales en cuanto a las políticas y prácticas en torno a la educación inclusiva (Opertti & Belalcázar, 2008; UNESCO-IBE, 2011), los países están cada vez más conscientes de la necesidad de reformar el sistema educativo en profundidad si aspiran a que la inclusión sea realmente efectiva. Colocando a la educación inclusiva en el centro de las transformaciones del sistema educativo, la discusión y el desarrollo de políticas parecería girar en torno a cómo ésta puede ayudar a sostener, desarrollar y alcanzar una sociedad más inclusiva y hacer efectivamente avanzar las agendas educativas progresistas (Acedo, Ferrer & Pàmies, 2009; Armstrong, Armstrong, & Spandagou, 2010).

II. El camino sin fin hacia la inclusión: cuatro ideas centrales en la escena internacional

(a) Inclusión dentro de una perspectiva basada en los derechos humanos

|

| Educación Inclusiva: de focalizar grupos y escuelas a lograr una educación de calidad como el corazón de una Educación para Todo |

Eventos y documentos claves:

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Articulo 26)

1989 Convención sobre los Derechos del Niño

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es el fundamento para educar a todos los alumnos y se relaciona directamente con la perspectiva de justicia social (Rioux, 2008). El artículo 26 de la declaración es el primer reconocimiento internacional que todos los seres humanos tienen derecho a la educación (Naciones Unidas, 1948) y que la misma es imperativa para el pleno desarrrollo de una persona.

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 estipula más concretamente el derecho a la inclusión de todos los estudiantes proclamando que todos los niños tienen el derecho de recibir una educación que no discrimine con base a la discapacidad, etnia, religión, lenguaje, género, aptitudes o por cualquier otra razón. Esta es la primera herramienta legal vinculante para incorporar el amplio rango de derechos humanos en terminos de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La Convención determinó que las personas menores de 18 años necesitan una convención especial porque muchas veces requieren cuidados y protecciones específicas que los adultos no necesitan. Esto fue un reconocimiento claro que las niñas y los niños tienen también derechos humanos (UNICEF, 2011).

A la luz del desarrollo de estas normas internacionales, la discusión actual sobre la educación inclusiva está cada vez más anclada en una perspectiva basada en los derechos (Florian, 2008; UNESCO-IBE, 2009; UNESCO-IBE, 2011) donde la inclusión es visualizada como un principio rector que busca asegurar que las visiones y prácticas del sistema educativo sean acomodadas a las expectativas y necesidades de todos los estudiantes. Esta perspectiva abre oportunidades para superar un enfoque de la inclusión enraizado en categorías y grupos. El derecho de cada alumno a tener acceso a, aprovechar y gozar de una educación relevante y pertinente es explícito y visible, y no queda solamente encapsulado en las necesidades prescriptas de diversas categorías y/o grupos. Jerarquizando la inclusión como un derecho individual de todo alumno, potencial y real, contribuye a entender y apreciar su singularidad y especificidad, destacando la necesidad de personalizar la educación en el marco de la diversidad de contextos y circunstancias.

(b) Inclusión como respuesta a los estudiantes con necesidades especiales

Eventos y documentos claves:

1990 Conferencia Mundial sobre Educación para Todos

1993 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

1994 Declaración de Salamanca y marco de acción para las necesidades educativas especiales

2006 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (especialmente el artículo 24)

2009 Seguimiento de la conferencia sobre la Declaración de Salamanca

En 1990, los delegados de 155 países, así como también representantes de unas 150 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, reunidos en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien (Tailandia, 5-9 de marzo 1990), convinieron en lograr hacer que la educación primaria sea asequible a todas las niñas y todos los niños. Los delegados adoptaron una Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, que plantea universalizar el acceso a la educación para todos los niños, jóvenes y adultos, así como promover la equidad.

Asimismo, la conferencia explícitamente estableció que las mujeres así como los discapacitados (así definidos) eran excluidos de la educación a nivel mundial y que los resultados para estos grupos necesitaban ser mejorados (UNESCO, 1990).

La Conferencia de Jomtien allanó el camino hacia el reconocimiento a escala mundial de la exclusión de un gran número de alumnos en situación de vulnerabilidad y marginalidad del sistema educativo. Asimismo, se fortaleció una visión de la educación como un concepto más amplio que el de escolarización, comenzando con la primera infancia, enfatizando la alfabetización de las mujeres y reconociendo la importancia de las habilidades/competencias en torno a la alfabetización básica como parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta conferencia es considerada como punto de referencia en el desarrollo de la conceptualización de la educación inclusiva a pesar de que este concepto no era generalmente adoptado en ese entonces (Ainscow & Miles, 2008). Asimismo, las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993 se enfocan especialmente en asegurar que aquellos o aquellas con discapacidades tengan los mismos derechos que otras personas en la sociedad (Naciones Unidas 1993).

La Declaración de Salamanca y marco de acción para las necesidades educativas especiales de 1994 (UNESCO, 1994) ha sido fundamental para el movimiento de inclusión ya que colocó como temas prioritarios, la integración de los estudiantes con necesidades especiales en las escuelas comunes y la priorización de los grupos excluidos relacionado con factores étnicos, de género, culturales, socioeconómicos y migratorios.

Dos ideas principales permearon la comprensión de lo que se entiende por educación inclusiva:

(i) las escuelas comunes deberían tener una orientación inclusiva lo cual constituye un paso significativo hacia el reconocimiento que todas las escuelas deberían ser inclusivas, y que ninguna diferenciación debe ser hecha entre ellas en lo que concierne al alcance/grado de la inclusión; y (ii) las escuelas regulares con una orientación inclusiva son "los medios más efectivos de combatir las actitudes discriminatorias, construyendo una sociedad inclusiva y logrando una educación para todos" (Ainscow & Miles, 2008).

La Declaración de Salamanca posicionó la reforma educativa dentro de una agenda social más amplia que incluía salud, bienestar social, formación profesional / vocacional y empleo. La misma resaltó que los instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación de la educación inclusiva deberían ser ‘descentralizados y participativos’ y que asimismo, deberían fomentar la ‘participación de padres de familia, comunidades y organizaciones de personas con discapacidades en la planificación y en la toma de decisiones’. La declaración reconoció que en muchos países habían ‘sistemas bien establecidos de escuelas especiales para aquellos con discapacidades específicas’. Estas escuelas pueden ‘representar un valioso recurso para el desarrollo de las escuelas inclusivas’. Sin embargo, urgió a los países que no disponen de tales sistemas, a concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de escuelas inclusivas acompañados por la ayuda de servicios especializados para lograr alcanzar a la mayoría de los niños y jóvenes. Todas las políticas, locales como nacionales, deberían asegurar que los niños con discapacidades puedan asistir a las escuelas cercanas a sus hogares. Finalmente, la Declaración de Salamanca señala que "un cambio en la perspectiva social es imperativo. Por mucho tiempo, los problemas de las personas con discapacidades han sido agravados por una sociedad que se ha enfocado en sus discapacidades en vez de su potencial." (UNESCO, 1994)

Bajo una perspectiva global, la Declaración de Salamanca constituye ciertamente un fuerte llamado hacia la comprensión de la inclusión como una manera de incluir efectivamente a los grupos con necesidades especiales dentro del marco de la EPT, lo que implica, entre otras cosas, aumentar la respuesta inclusiva de las escuelas comunes, posicionar el rol de las escuelas especiales como centros de recursos, facilitar y promocionar la participación de las personas con necesidades especiales y sus familias en el desarrollo de políticas, y relacionar la educación inclusiva con la inclusión social.

Después de la Declaración de Salamanca de 1994, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2006) y especialmente su artículo 24, refiere a un sistema inclusivo de educación como uno que asegure el derecho a la educación de personas con discapacidades a todos los niveles y dentro de una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida. La declaración adapta los derechos humanos generales en educación al contexto particular de la discapacidad, con referencia a la educación inclusiva. El objetivo central es de desmantelar las barreras que excluyen o que de otra manera marginan a los estudiantes con discapacidades. El articulo 24 esta basado en el supuesto que cada alumno tiene necesidades únicas lo cual es particularmente pronunciado en el contexto de discapacidad pero que es de igual manera aplicable a todos los estudiantes. La simple integración de los alumnos con discapacidades en el sistema educativo general no es el el objetivo de la convención. Más bien se busca señalar los compromisos y las obligaciones necesarias para realmente sustentar el sistema de educación inclusiva así como hacer cambios en las prácticas existentes para eliminar las barreras que inpiden la inclusión. Como la más reciente declaración de los derechos humanos sobre la educación en el contexto específico de la discapacidad, el articulo 24 es un punto central de referencia del derecho internacional en este campo (Opertti, Brady & Quinn, 2010).

En términos generales, el artículo 24 codifica una serie de obligaciones centrales que los estados firmantes deben seguir para desarrollar un sistema educativo inclusivo enfocado en los niños con discapacidades: concretamente, asegurando el acceso gratuito, obligatorio, inclusivo y de calidad a la educación primaria y media; adaptándose de una manera razonable a los requerimientos individuales y proporcionando apoyo individualizado. La inclusión entonces implica la incorporación total de los estudiantes con discapacidades en el sistema educativo regular, pero aparentemente no se va más allá de este punto. El artículo 24 visualiza la inclusión principalmente desde una serie de problemas e impedimentos del estudiante que deberían ser abordados cambiando en profundidad y de manera holística el sistema educativo.

El seguimiento de la conferencia sobre la Declaración de Salamanca (2009) reafirmó el compromiso de desarrollar un sistema de educación inclusiva entendiendo al artículo 24 como un vehículo para alcanzar el objetivo de la inclusión para todas y todos. Aparentemente el principal desafío radica en la reforma del sistema escolar común y del entorno de aprendizaje de los primeros años enfatizando la necesidad de superar las barreras en cuanto al entorno de aprendizaje, la comunicación, el currículo, la enseñanza, la socialización y la evaluación a todos los niveles. El documento de referencia de la post Conferencia de Salamanca (Inclusion International, 2009a) indica que el artículo 24 evidencia un delicado consenso entre las organizaciones internacionales que trabajan por personas con discapacidades reflejando el derecho a una educación inclusiva, pero aún respetan el derecho de los alumnos ciegos, sordos y sordo mudos para ser educados en grupos (Inclusion International, 2009b). La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad estipula que el marco y las obligaciones son una guía para avanzar con la agenda de Salamanca. Esto implica construir un consenso así como adoptar una serie de metas e indicadores de éxito para poder evaluar la implementación de la educación inclusiva a través de los diferentes campos y acciones de las políticas.

A la luz de las agendas que han sido intensamente promovidas en los últimos quince años por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los discapacitados (así definidos) y en un menor grado por los gobiernos, la inclusión implica cambiar las mentalidades y las prácticas del sistema educativo para viabilizar atender a grupos categorizados como con necesidades educativas especiales en escuelas comunes. No obstante la alusión a una educación para todos y a las necesidades de todos los estudiantes, la educación inclusiva está fuertemente ligada a mejorar la integración de estudiantes definidos como discapacitados o más genéricamente con necesidades educativas especiales en las escuelas comunes inscripta en una perspectiva holística y sistemática de cómo enfocar las dificultades y discapacidades de los estudiantes, y señalando asimismo que la inclusión puede no ser la respuesta o la solución en todos los casos. La inclusión no parece constituir un principio aplicado a todos los estudiantes pero si principalmente para aquellos que han sido definidos como en necesidad de ser incluidos y en particular relacionado con el marco de la educación para personas con necesidades especiales (Booth, 2011).

(c) Inclusión como respuesta hacia los grupos en situación de marginalidad

Eventos y documentos claves:

1990 Conferencia Mundial sobre Educación para Todos

2000 Marco de Acción de Dakar

2010 Informe de Seguimiento de la EPT de la UNESCO

Mientras las críticas han mencionado que el propósito del Foro Mundial sobre la Educación (2000, Dakar, Senegal) fue "esencialmente actualizar o reorientar los planes de Jomtien y dar un plazo de 15 años más" (Torres, 2001), el Marco de Acción de Dakar, que reafirmó el compromiso de lograr los seis objetivos de EPT al 2015 (UNESCO, 2000), puso un mayor énfasis en expandir la noción de educación inclusiva. Esto fue concebido básicamente de dos maneras: (i) incrementando el rango de los grupos que eran considerados como estudiantes en situación de marginalidad; y (ii) afirmando que la problemática de calidad es central para el logro de un verdadero sistema educativo inclusivo.

A la luz de considerar el problema de la marginalidad, el Marco de Acción de Dakar se centró en los grupos que antes no eran el foco principal de los marcos internacionales como los casos de los pobres y en situación más desventajosa, incluyendo los niños trabajadores, habitantes de zonas rurales alejadas y los nómadas, así como las minorías étnicas y lingüísticas, niños, jóvenes y adultos que han sido afectados por el conflicto, por el VIH/Sida, por el hambre y que tiene poca salud y aquellos con necesidades educativas especiales (UNESCO, 2000).

En efecto, este enfoque estructurado en torno a grupos objetivo de política, ha ampliado el alcance y contenido del concepto de educación inclusiva, reconociendo que esta también plantea la problemática de exclusión social y cultural. En respuesta a esta problemática, los gobiernos priorizan diferentes grupos excluidos en cuanto a las políticas de planificación y de asignación de recursos. La discusión gira significativamente acerca de si estas iniciativas de políticas son desarrolladas en un marco de políticas públicas universalistas o focalizadas, asumiendo una perspectiva de compensación de las desigualdades (básicamente modalidades de intervenciones y ofertas educativas separadas) o más relacionadas con forjar sustentablemente oportunidades para el desarrollo social e individual bajo una visión holística de la educación (Opertti, Brady, & Duncombe, 2009).

El debate sobre la inclusión como respuesta a las necesidades de los grupos en situación de marginalidad se entronca fuertemente en la discusión sobre la restructuración del estado benefactor y más especificamente sobre cómo las políticas y programas focalizados están inscriptos o no, y en qué grado, en un marco de políticas públicas sólido y universal. La focalización de las políticas en marcos universalistas débiles puede generar valoraciones, percepciones y realidades de una educación de segunda clase asumiendo que las expectativas en torno a los aprendizajes y las propuestas de aprendizaje deben ajustarse a las "restricciones" de los diversos contextos, circumstancias y perfiles de los estudiantes (Opertti, 2011).

El Marco de Acción de Dakar introdujo la idea de la educación de calidad para todos respecto al logro de resultados de aprendizaje especialmente en alfabetización, conocimientos básicos de aritmética y habilidades/competencias esenciales de vida (UNESCO, 2001a). Se suponía, y fue ampliamente desarrollado después, que la equidad y la calidad van de la mano, y que la inclusión puede ser vista como una síntesis dinámica, compleja y delicada de estos dos conceptos. En el marco de esta perspectiva, las políticas inclusivas deben ampliar su alcance ya que la inclusión está relacionada no solamente con el acceso a la educación pero así también con la falta de equidad en los procesos y en los resultados de aprendizaje. La exclusión también fue vista como proviniendo de la caja negra del sistema educativo (Rambla, Ferrer, Tarabini & Verger, 2008) y no como el resultado únicamente de factores sociales y económicos.

La Conferencia de Dakar constituyó un paso hacia adelante en la visualización de la equidad y calidad como fundamentos complementarios de los enfoques inclusivos focalizados en los estudiantes en situación de marginalidad. La conferencia pudo focalizarse en grupos que habían sido olvidados. A pesar de que más grupos estaban accediendo a la educación, ésta no era equitativa y carecía de calidad en diferentes entornos y situaciones de aprendizaje. El alcance de la equidad fue ampliado abarcando el acceso, los procesos y los resultados mientras que la calidad se refería a todo aquello que genéricamente tenía que ver con el logro de resultados efectivos de aprendizaje.

La discusión continúa bastante abierta sobre el hecho de ver si la calidad es más bien vista como la sumatoria de insumos y condiciones mejoradas de aprendizaje o esencialmente como la diversidad de procesos de aprendizaje donde una visión comprehensiva del currículo (las dimensiones de lo prescrito, lo implementado, lo logrado, lo experimentado, lo escondido y lo olvidado) es una herramienta clave para sostener y desarrollar políticas educativas sostenibles y a largo plazo (Roegiers, 2010; Opertti, 2011). Parecería ser que después de Dakar, la inclusión se ha movido fuertemente hacia la idea de ampliar el alcance de la equidad mientras que la discusión sobre la calidad se ha visto anclada en una perspectiva orientada por los insumos (por ejemplo, el currículo y libros de textos que son visualizados como insumos para el aprendizaje) sin tomar suficientemente en cuenta los procesos de aprendizaje y sus enlaces con los resultados.

Diez años después de Dakar, el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos (EPT) de la UNESCO (UNESCO, 2010) subrayó el rol importante de la educación inclusiva como condición para el desarrollo de sociedades más inclusivas al mismo tiempo de señalar que el fracaso en situar la educación inclusiva en el centro de la agenda sobre la Educación para Todos está atrasando el progreso hacia los objetivos que fueron adoptados en Dakar. Sin definir la educacion inclusiva, este informe identifica tres amplios bloques de políticas en un triángulo de Educacion Inclusiva conformado por las dimensiones de accesibilidad y asequibilidad, entorno de aprendizaje, y derechos y oportunidades, que puede ser visto como una manera de integrar y congeniar las políticas de equidad y calidad.

Parecería ser que de acuerdo al Informe de Seguimiento de EPT mencionado, la educación inclusiva es principalmente el resultado de una serie de políticas e intervenciones concretas que han probado ser viables y eficaces. Cómo estas iniciativas son integradas y dialogan en clave complemntaria con otras, en sistemas educativos que son más la suma de partes y componentes que facilitadores de oportunidades de aprendizaje, continúa siendo una fuerte interrogante. Las políticas pueden tener un gran potencial en transformar la realidad, pero su desarrollo efectivo puede ser obstaculizado seriamente por enfoques fragmentados y/o intervenciones aisladas que buscan implementar una serie de medidas que no están necesariamente interconectadas y que asimismo, carecen de una visión global de la educación así como de una perspectiva holística del sistema educativo.

(d) Inclusión como eje transformacional del sistema educativo en su conjunto

Eventos y documentos claves:

2005 Directrices sobre políticas de inclusión en la educación

2008 48a reunión de la Conferencia Internacional de Educación

2009 Directrices sobre políticas de inclusión en la educación

En el 2005, la UNESCO publicó las directrices para la inclusión con el objetivo de sistematizar cómo las niñas y los niños en situación de exclusión están considerados y atendidos en el proceso educativo (UNESCO, 2005). Las mismas dan cuenta de lo que significa la inclusión, que las prácticas inclusivas deben incluir a todos los estudiantes y la necesidad de una visión holística de la educación como base de un sistema educativo facilitador de oportunidades de aprendizaje que comprende los sectores públicos y privados. La UNESCO entiende la inclusión como un enfoque dinámico que responde positivamente a la diversidad de los alumnos así como entiende las diferencias individuales no como problemas, pero sí como oportunidades para enriquecer el aprendizaje (UNESCO, 2005). La inclusión empieza a ser vista más como un proceso evolutivo permanente, un viaje sin fin, para entender, enfocar y responder a la diversidad de situaciones y perfiles de los estudiantes. Esto implica cambios en el sistema educativo en su conjunto (por ejemplo en lo concerniente a los contenidos, enfoques, estructuras y estrategias) así como se plantea la necesidad de fortalecer la personalización de la educación. Al mismo tiempo de visualizar la diversidad como un punto de entrada para la valorización de todos los niños por igual (Booth, 2011) y como punto central para el logro de la inclusión, la UNESCO (2005) también realza la necesidad de priorizar a aquellos grupos de estudiantes que pueden estar en riesgo de marginalización, de exclusión o no logrando buenos desempeños educativos, lo cual marca una responsabilidad moral insoslayable.

Basándose en esta visión de la inclusión y tomando nota de diversos acuerdos y desarrollos de política en los niveles interregionales y regionales (UNESCO-IBE, 2008a), la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación (2008) colocó la educación inclusiva en el centro de la transformación y el desarrollo del sistema educativo en su conjunto. Representantes de 153 países, incluyendo más de 100 Ministros y/o Viceministros de Educación, conjuntamente con representantes de 20 organizaciones intergubernamentales, 25 ONGs, fundaciones y demás instituciones de la sociedad civil, se pusieron de acuerdo en que la educación inclusiva es "un principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos los niveles de la sociedad" (UNESCO-IBE, 2008b).

La CIE 2008 fue seguida de encuentros de diálogo político y de talleres de desarrollo de capacidades en los niveles intrarregionales, regionales y nacionales, asociándose la UNESCO, organismos hermanos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, Ministerios de Educación, universidades e instituciones de la sociedad civil (UNESCO-IBE, 2012). Las discusiones conceptuales y sobre políticas han estado fuertemente enfocadas hacia la necesidad de revisar en profundidad las visiones, culturas, políticas y prácticas del sistema educativo en el marco de entender a la inclusión como clave para democratizar la educación y la sociedad, y como modelo de un tipo de democracia que se quisiera ver a través de la sociedad (Thomazet, 2009).

Esta línea transformacional, promovida a partir de un concepto amplio de inclusión, facilita la emergencia de una serie de desafíos y problemáticas que están contribuyendo a mover la agenda de la educación inclusiva desde visiones, enfoques y prácticas muy dispares y frecuentemente contradictorias, que se estructuran fundamentalmente en torno a categorías y grupos, hacia una perspectiva más holística donde entender, respetar y responder a las expectativas y necesidades de todos los estudiantes atento a sus contextos y circunstancias, es un camino privilegiado para lograr efectivamente la inclusión.

Algunas de estas problemáticas son:

⦁ Visualizar la educación inclusiva como un enfoque trasversal a todas las dimensiones y niveles del sistema educativo en el marco de una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, abarcando los ambientes de aprendizaje y ofertas formales, no-formales e informales;

⦁ Entender, encarar y responder a la diversidad de expectativas y necesidades de todos los estudiantes a través de la personalización de la educación enmarcada en los fines y objetivos perseguidos por el sistema educativo en su conjunto;

⦁ Entender, identificar y remover las barreras institucionales, curriculares, pedagógicas y docentes que obstaculizan la democratización de las oportunidades educativas en los niveles de las culturas, de las políticas, de los currículos y de las prácticas;

⦁ Promover la presencia (acceso y asistencia), la participación (procesos y aprendizaje de calidad) y los logros (resultados de calidad) de los estudiantes a través de las interfaces y las sinergias entre las políticas y los programas de inclusión social y educativa;

⦁ Trabajar la triada inclusiva currículo-escuela-docente como un marco comprensivo e integrado para facilitar y asegurar el compromiso y el bienestar (académico, social y emocional) de todos los estudiantes;

⦁ Promover culturas y entornos escolares que sean amigables y que conduzcan a un aprendizaje efectivo e inclusivo para todas las niñas y todos los niños, que sea saludable y protector así como receptivo al género y que asimismo fomente el rol y la participación activa de todos los estudiantes, de sus familias y sus comunidades; y

⦁ Formar docentes que tengan las competencias apropiadas para enseñar a la diversidad de poblaciones estudiantiles así como apoyar el desarrollo y las fortalezas de cada estudiante en el marco de la comunidad que conforma una clase (Florian & Black-Hawkins, 2010).

Basado principalmente en los avances registrados en la conceptualización y el desarrollo de la educación inclusiva a posteriori de la CIE 2008, la UNESCO publicó el documento "Directrices sobre políticas de inclusión en la escuela" (UNESCO, 2009). Su objetivo es asistir a los países en orden a fortalecer sus enfoques en inclusión respecto a sus estrategias y planes para la educación, introducir un concepto más amplio de la educación inclusiva y subrayar las áreas que necesitan una atención particular para promover la educación inclusiva y afianzar el desarrollo de políticas. Las directrices son comprehensivas en naturaleza incluyendo los fundamentos, las definiciones, las preocupaciones prácticas y las estrategias/soluciones sugeridas para diversos aspectos del ciclo de las políticas en torno a la educación inclusiva. Esta es conceptualizada como un proceso que permite a todos los estudiantes tener acceso a una educación de calidad principalmente estructurada alrededor de un aprendizaje personalizado.

En términos generales, las discusiones conceptuales, los desarrollos de políticas y las actividades de formación en el desarrollo de capacidades, que tienen lugar en diferentes regiones después de la CIE 2008, evidencian que hay renovados compromisos, fundamentos, criterios y herramientas para avanzar la agenda de la educación inclusiva. Esto implica, entre otros aspectos, : (i) un creciente énfasis en la revisión del marco de políticas dentro de una perspectiva de inclusión social; (ii) superar conceptualizaciones estrechas de la educación inclusiva que se orientan principalmente hacia categorías y grupos y optan por diferenciar por habilidades; (iii) promover y fortalecer diversas asociaciones para captar la atención y lograr el compromiso de diversas instituciones y actores en cuanto a la comprensión y sustentabilidad de las iniciativas acerca de las políticas inclusivas; (iv) facilitar los procesos de desarrollo del currículo al nivel de las escuelas y de las aulas de clase en ambientes heterogéneos de aprendizajes y (v) fortalecer la educación inclusiva como un principio rector y una dimensión transversal a los currículos de formación docente y al desarrollo profesional de los docentes (Opertti, Brady, & Duncombe, 2009; Opertti & Brady, 2011; UNESCO-IBE 2012; Ainscow, Dyson & Weiner, 2012). El discurso y la práctica se están moviendo desde un énfasis en la necesidad de apoyar e invertir en promover escuelas inclusivas a un reconocimiento, aceptación, apropiación y promoción que todas las escuelas deberían ser inclusivas con independencia de los contextos y perfiles de los estudiantes.

III. Repensar la inclusión es replantear el sistema educativo

Como se ha señalado en el apartado anterior, la educación inclusiva vive al influjo de conceptos, enfoques, estrategias, contenidos y prácticas derivados de cuatros maneras básicas de entenderla: como un derecho humano inherente a cada persona, como la atención prioritaria a grupos categorizados como con necesidades especiales, como la atención prioritaria a grupos socialmente vulnerables y más recientemente, como un eje transformacional del sistema educativo en su conjunto. Si bien estas conceptualizaciones pueden encontrar y de hecho encuentran puntos de coincidencia orientados a democratizar las oportunidades educativas, también es cierto que reina mucha confusión e incertidumbre sobre que es efectivamente inclusión así como falta de competencias y de saberes para poder plasmarla en las aulas. No obstante la creciente relevancia que va adquiriendo la línea transformacional, la educación inclusiva sigue fuertemente incrustada en la discusión sobre grupos y categorías de alumnos, potenciales y reales, y no tan claramente, sobre las reformas políticas, sociales y educativas requeridas para sustentar la inclusión.

El creciente énfasis en la educación inclusiva, como un "enfoque de principios del desarrollo de la educación y de la sociedad" (Booth, 2011), desafía a los profesionales en reconsiderar sus propios pensamientos y prácticas (Ainscow, 2008). La nueva interpretación de la inclusión implica que las decisiones sobre cómo mejorar las escuelas siempre involucran el razonamiento moral y político así como también las consideraciones técnicas (Ainscow, 2008). Los educadores no pueden pretender que la educación inclusiva se logre sin abordar la reconstrucción institucional y la redistribución económica en sociedades altamente estratificadas y segmentadas (Slee, 2008). El precio de la exclusión es alto en términos de la baja productividad, la pérdida del potencial humano y el deterioro de la salud y el bienestar (Peters, 2007). La inclusión implica tomar en cuenta las políticas de exclusión (Slee, 2008) así como sus representaciones y racionalizaciones.

Mientras se verifican progresos en la educación inclusiva, no hay necesariamente una convicción profunda y una aceptación fuerte de la filosofía inclusiva (Brantlinger, 1997; Fuchs & Fuchs, 1994; Sebba and Sachdev, 1997). Cuesta convencer a las élites de diversos órdenes del valor de la inclusión y de la relevancia que tiene para la sociedad en su conjunto, y en particular para su propio bienestar. Los padres tienden a expresar cierta aprehensión frente a la posibilidad que sus hijos aprendan en escuelas con pares que no son de la misma procedencia cultural, social o étnica. Muchos educadores son escépticos respecto a que la diversidad de los alumnos potencie los aprendizajes y en ciertos casos se cree que no todos son educables. Algunas organizaciones con foco en las discapacidades sostienen el argumento a favor de servicios especializados separados (Ainscow, 2008; Booth, 2011). No obstante estas restricciones, las tendencias en el mundo son hacia buscar respuestas educativas para todos los alumnos (Ainscow, 2008) que no separen, segreguen y finalmente estigmaticen sino sustentado en el reconocimiento que la singularidad de cada alumno puede ser respetada, entendida, potenciada y apoyada en escuelas comunes y ambientes heterogéneos de aprendizaje donde se refleja la diversidad cultural y social de la sociedad. La inclusión es crecientemente vista en términos generales como una reforma que apoya y acoge la diversidad de los estudiantes (UNESCO, 2001b) lo que lleva a un cambio de paradigma: "desde el reconocimiento de la diversidad en las aulas de clase al manejo positivo de las singularidades" (Jollien, 1999). Esto supone que el objetivo de la educacion inclusiva es de eliminar la exclusion social que resulta de actitudes y respuestas a la diversidad de raza, clases sociales, etnicidad, religion, género y habilidades/competencias (Vitello & Mithaug, 1998).

En la medida que el debate sobre las políticas de inclusión y su desarrollo sigan centradas en la co-localización de escuelas especiales dentro de las escuelas regulares (Ainscow, Dyson & Weiner, 2012), la perspectiva de inclusión no está contribuyendo a la transformación del sistema educativo, y a efectivamente concebir y desarrollar las escuelas para todas y todos. Bajo la perspectiva de una línea transformacional, la comprensión y la concreción de la tríada currículo – escuela –docente inclusivos reviste significados e implicancias distintas dependiendo si nos situamos exclusiva o predominantemente desde los paradigmas de la educación especial o de la marginalidad, o bien basándonos en sus desarrollos positivos y sus logros, nos movemos hacia un concepto de inclusión como principio rector para cambiar las mentalidades y las prácticas del sistema educativo en su conjunto. Mientras que aparentemente la primera opción no rompe con el círculo vicioso de segregación, marginalidad y exclusión de dentro y fuera del sistema educativo manteniéndose en un esquema de enfoques categoriales e intervenciones focalizadas, la segunda opción busca abordar las múltiples y vinculantes causas y consecuencias de la exclusión social y educativa tejiendo una visión holística de los cambios y del sistema educativo. En esta segunda opción el tipo de sociedad que imaginamos y aspiramos a construir es el fundamento mismo de la educación inclusiva.

Referencias

Acedo, C., Ferrer, F. & Pàmies, J. (2009). Inclusive Education: Open debates and the road ahead. [Educación Inclusiva: Debates abiertos y el camino hacia el futuro] Open file: Inclusive Education: controversies and debates. [Educación Inclusiva:controversias y debates]. Perspectivas ,151(3), 227-238.

Ainscow, M. (2008). From special education to effective schools for all: A review of progress so far. [Desde la educación especial hacia escuelas efectivas para todos: una revisión del progreso hecho hasta ahora] En L. Florian (Ed.), The sage handbook of special education. London: SAGE Publication Ltd.

Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Por una educación para todos que sea inclusiva: ¿Hacia dónde vamos ahora? Dossier Educación Inclusiva. Perspectivas,14(1), 5-34.

Ainscow, M., Dyson A. & Weiner, S. (2012) From Exclusion to Inclusion. A review of international literature on ways of responding to students with special needs in schools. [De la exclusión a la inclusión. Una revisión de la literatura internacional sobre las maneras de responder a estudiantes con necesidades especiales en las escuelas]. Berkshire: CfBT. Amadio, M. (2009). Inclusive Education in Latin America and the Caribbean: Exploratory anaylsis of the National Reports presented at the 2008 International Conference on Education. [La educación inclusiva en América Latina y el Caribe: un análisis exploratorio de los Informes Nacionales presentados a la Conferencia Internacional de la Educación del 2008].Open file: Inclusive Education: controversies and debates. [Educación Inclusiva:controversias y debates]. Prospects, 151(3), 293-305.

Amadio, M., & Opertti, R. (2011). Inclusive education, paradigm shifts and renewed agendas in Latin America. [Educación inclusiva, cambios de paradigmas y agendas renovadas en América Latina] In: Interegional and Regional Perspectives on Inclusive Education: Follow-up of the 48th session of the International Conference on Education. Geneva: UNESCO IBE, 108-123. [En: Perspectivas inter-regionales y regionales sobre educación inclusiva: revisión de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación. Ginebra: UNESCO IBE, 108-123] Este Artículo es una versión modificada del texto original en español, publicado en Dávila, P., Naya, L. (Eds.), Infancia, Derechos y Educación en América Latina, Donostia, EREIN, 2010.

Amstrong, A., Armstrong, D. & Spandagou, I. (2010). Inclusive Education. International Policy & Practice. [Educación inclusiva. Políticas y prácticas internacionales]. London: SAGE Publications Inc.

Booth, T. (2011). The name of the rose: Inclusive values into action in teacher education. [El nombre de la rosa: Valores inclusivos en acción en la formación docente] Open File: International developments in teacher education for inclusive education: issues and challenges. [Desarrollos internacionales en la formación docente para una educación inclusiva: temas y desafíos] Prospects, 159 (3), 303-318.

Brantlinger, E. (1997). Using ideology: cases of non-recognition of the politics of research and practice in special education. [Usando ideología: casos de no reconocimiento de las políticas de investigación y práctica en educación especial]. Review of Educational Research , 67(4), 425- 459.

Cedillo, I. , Fletcher, T. & Contreras, S. (2009). Avances y retos de la educación inclusiva en Latinoamérica. En: La inclusión educativa, un horizonte de posibilidades. Madrid: La Muralla S.A.

Florian, L. (2008). Reimaginig special education. [Re-imaginando la educación especial] En The sage handbook of special education. London: SAGE Publications Inc.

Florian, L. & Black-Hawkins, K. (2010). Exploring Inclusive Pedagogy. [Explorando la pedagogía inclusiva] British Educational Research Journal, 37(5), 813-828.

Fuchs, D., & Fuchs, L. (1994). Inclusive schools movement and the radicalisation of special education reform. [El Movimiento de las escuelas inclusivas y la radicalización de la reforma sobre educación especial] Exceptional Children , 60 (4), 294-309.

Garcia-Huidobro, E. & Corvalán, J. (2009). Barriers that prevent the achievement of inclusive democratic education. [Las barreras que impiden el logro de una educación inclusiva democrática] Open file: Inclusive Education: controversies and debates. [Educación Inclusiva:controversias y debates] Prospects,151(3), 239-250.

Halinen, I. & Järvinen, R. (2008). En pos de la educación inclusiva: el caso de Finlandia. Dossier Educación Inclusiva. Perpectivas, 145(1), 77-79

Inclusion International, (2009). Confronting the Gap: Rights, Rhetoric, Reality? Return to Salamanca [Confrontando la brecha: derechos, retorica, realidad?El regreso a Salamanca] (Salamanca, Spain, 21-23 October 2009). Salamanca: INICO. Extraído el 21 de Febrero de 2012 desde: http://www.inclusion-international.org/priorities/education/projects-and-activities/ Inclusion International & INICO (2009). Better Education for All: When We’re Included Too. A Global Report. People with an Intellectual Disability and their Families Speak out on Education for All, Disability and Inclusive Education. [Una mejor educación para todos: Cuando somos incluidos también. Un informe global. Personas con una discapacidad intelectual y sus familias hablan a favor de una educación para todos, discapacidad y educación inclusiva.] London: Inclusion International.

Jollien, A. (1999). Eloge de la faiblesse [Elogio de la debilidad]. Paris: du Cerf.

Naciones Unidas. (1948). Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Extraído el 27 de Julio 2011 desde: http://www.un.org/es/documents/udhr/

Naciones Unidas. (1993). Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Extraído el 07 de febrero de 2012 desde: http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm

Naciones Unidas. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. [Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad]. Extraído el 12 de enero de 2012 desde: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

Opertti, R. (2011). Cambiar las miradas y los movimientos en Educación: ventanas de oportunidades para el Uruguay. Montevideo: UNFPA/Rumbos.

Opertti, R. & Belalcázar, C. (2008). Tendencias de la educación inclusiva a nivel regional e interregional: temas y desafíos. Dossier: Educación Inclusiva. Perspectivas, 145 (1), 113-135. Opertti, R. & Brady, J. (2011). Developing inclusive teachers from an inclusive curricular perspective. [Desarrollar docentes inclusivos desde una perpectiva curricular inclusiva]. Open File: International developments in teacher education for inclusive education: issues and challenges. [Desarrollos internacionales para preparar docentes para la educacion inclusiva: temas y desafíos]. Prospects, 159 (3), 459-472

Opertti, R., Brady, J. & Duncombe, L. (2009). Inclusive Education as the core of Education for All. [Educación Inclusiva como el corazón de la Educación para Todos]. Open file: Inclusive Education: controversies and debates . [Educación Inclusiva:controversias y debates]. Prospects,

151(3), 205-214.

Opertti, R., Brady, J. & Quinn, G. (2010). Article 24 UN Convention on the Rights to Persons with Disabilities on the Right to Inclusive Education. [Artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad al derecho de una educación inclusiva]. (por publicar por UNESCO-IBE)

Peters, S. (2007). Inclusion as a strategy for achieving education for all. [Inclusión como estrategia para lograr una educación para todos]. En The sage handbook of special education. London: SAGE .

Rambla, X., Ferrer, F., Tarabini, A. & Verger, A. (2008). La educación inclusiva frente a las desigualdades sociales: un estado de la cuestión y algunas reflexiones geográficas. Dossier: Educación Inclusiva. Perspectivas,145(1), 65-76.

Rioux, M. (2008). Disability rights in education. [Los derechos de las personas con discapacidad en la educación]. En The sage handbook of special education. London: SAGE Publications Inc. Roegiers, X. (2010). Pedagogy of Integration. Education and Training Systems at the heart of our societies. [Pedagogía de la integración. Sistemas educativos y formación en el corazón de nuestras sociedades]. Brussels: DeBoeck University.

Savolainen, H. (2009). Responding to diversity and striving for excellence: An Analysis of International Comparisons of Learning Outcomes with a Particular Focus on Finland. [Responder a la diversidad y luchar por la excelencia: Un análisis de las comparaciones internacionales sobre los resultados de aprendizaje con un foco particular en Finlandia]. Defining an Inclusive Education Agenda: Reflections around the 48th session of the International Conference on Education. [Definir una agenda de educación inclusiva: reflexiones sobre la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación]. Geneva: UNESCO IBE, 49-60.

Sebba, J., & Sachdev, D. (1997). What works in inclusive education. [Lo que funciona en la educación inclusiva]. Ilford: Barnardos.

Slee, R. (2008). Inclusive schooling as a means and end of education? . [Educación inclusiva como un medio y fin de la educación]. En The sage handbook of special education. London: SAGE .

Tomasevski, K. (2003). Education denied. [La educación negada]. London: Zed Books.

Torres, R. (2001). What happened at the World Education Forum? . [¿Qué paso en el Foro Mundial de la educación?]. Adult Education and Development , 56, 45-68.

Thomazet, S. (2009) From integration to inclusive education: does changing the terms improve practice? [Desde la integración hasta una educación inclusiva: ¿Cambiar los términos mejora la práctica?]. International Journal of Inclusive Education, 13(6), 553-563.

Thuneberg, H., Hautamäki, J., Vainikainen, M., Ahtianen, R., Hilasvuori, T. & Lintuvuori, M. (2012). Implementation of the Special Education Strategy (2007) and the Basic Education Act (2011) in Finland, a follow-up study. [La implementación de la estrategia de educación especial (2007) y el Acta de Educación Básica (2011) en Finlandia, un estudio de seguimiento]. Lapland: University of Lapland.

UNESCO. (1990). World Declaration on Education for All. [Declaración Mundial sobre la Educación para Todos] Paris: UNESCO.

UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education]. [Declaración de Salamanca y marco de acción para las necesidades educativas especiales] Paris: UNESCO.

UNESCO. (2000). Marco de Acción de Dakar. Extraído el 7 de enero de 2012 desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf

UNESCO. (2001a). Dakar: Framework for Action. [Marco de Acción de Dakar] Paris. UNESCO. (2001b). The open file on inclusive education. [El temario abierto sobre educación inclusiva] Paris: UNESCO.

UNESCO. (2005). Guidelines for inclusion: ensuring access to education for all. [Directrices sobre políticas de inclusión en la educación: asegurar el acceso a la educación para todos] Paris: UNESCO.

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. Paris:UNESCO. Extraído el 10 de diciembre de 2011 desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849s.pdf

UNESCO. (2010). EFA Global Monitoring Report 2010: Reaching the marginalized. [Informe Global de Seguimiento de la EPT 2010: Llegar a los marginados] UNESCO. Paris:: Oxford University Press.

UNESCO-IBE. (2008a). Pre-meetings (conferences and regional workshops) of the 48th session of the International Conference on Education. [Reuniones antes de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación (conferencias y talleres regionales)] Geneva: UNESCO-IBE. Extraído el 20 de febrero de 2012 desde: http://www.ibe.unesco.org/es/cie/48a- cie-2008.html

UNESCO-IBE. (2008b). Conclusiones y recomendaciones de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación. Geneva: UNESCO-IBE. Extraído el 20 de febrero de 2012 desde: http://www.ibe.unesco.org/en/ice/48th-ice-2008/conclusions-and-recommendations.html UNESCO-IBE. (2009). Defining an Inclusive Education Agenda:Reflections around the 48th session of the International Conference on Education. [Definir una agenda sobre educación inclusiva: reflexiones sobre la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación] Geneva: UNESCO-IBE.

UNESCO-IBE. (2011). Interegional and Regional Perspectives on Inclusive Education: Follow- up of the 48th session of the International Conference on Education. [Perspectivas interregionales y regionales de la educación inclusiva: Seguimiento de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional en Educación] Geneva: UNESCO-IBE.

UNESCO-IBE. (2012). Informes finales sobre las reuniones y talleres de educación inclusiva. Geneva: UNESCO-IBE. Extraído el 20 de febrero de 2012 desde: http://www.ibe.unesco.org/es/temas/temas-curriculares/educacion-inclusiva/reuniones-y- talleres.html

UNICEF. (2011) Convention on the rights of the child. [Convención sobre los Derechos del Niño] Extraído el 3 de Junio de 2011 desde: http://www.unicef.org/crc/

Vitello, S., & Mithaug, D. (1998). Inclusive schooling: national and international perspectives. [Educación inclusiva: perspectivas nacionales e internacionales] Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Zagoumennov, I. (2011). Broadening the concept of inclusive education in the Commonwealth of Independent Sates. [Ampliar el concepto de educacion inclusiva en la Confederación de los Estados Independientes] In: Interegional and Regional Perspectives on Inclusive Education: Follow-up of the 48th session of the International Conference on Education. [En: Perspectivas interregionales y regionales de la educación inclusiva: Seguimiento de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional en Educación] Geneva: UNESCO IBE, 85-93.

|

| Educación Inclusiva: de focalizar grupos y escuelas a lograr una educación de calidad como el corazón de una Educación para Todo |

Artículo

Educación Inclusiva: de focalizar grupos y escuelas a lograr una educación de calidad como el corazón de una Educación para Todos (EPT)

Clementina Acedo Renato Opertti.

OIE-UNESCO

|

| La Educación para Todos de América Latina: estudios sobre las desigualdades y la agenda política en educación (2012) |

Tomado de La Educación para Todos de América Latina: estudios sobre las desigualdades y la agenda política en educación (2012).

Comentarios

Publicar un comentario