Werner Sombart: ¿Por qué no hay socialismo en Estados Unidos? (Tercera parte) (1906)

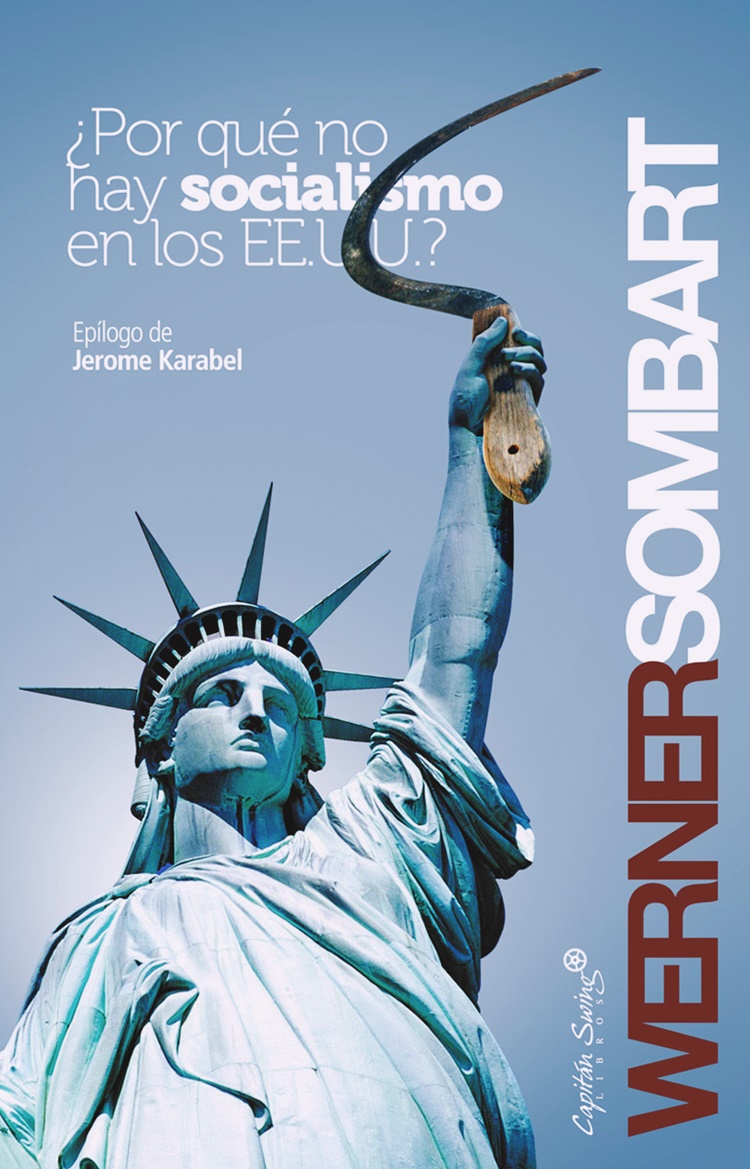

¿Por qué no hay socialismo en EE.UU.?

Werner Sombart

Tercera parte: La posición social del trabajador

I. El carácter democrático de la vida pública en Norteamérica

No es sólo que la situación del trabajador norteamericano respecto a los bienes materiales, y por lo tanto su modo de vida material, sea mucho mejor que la de su camarada europeo. También es diferente su relación con las personas, con las instituciones sociales, su situación dentro de la sociedad y ante la sociedad. Resumiendo: lo que llamo su posición social difiere ventajosamente para él en comparación con las circunstancias europeas. La «libertad» y la «igualdad», no sólo en el sentido político formal, sino también en el sentido social y material, no son para él unos conceptos vacíos, unos sueños fantasiosos, como puedan serlo para el proletariado europeo, sino que son en gran parte realidad. Su mejor posición social es el resultado de su posición política y de su situación económica, de una Constitución radicalmente democrática y de un nivel de vida desahogado. De ambos se beneficia una población colonial sin historia, que en el fondo consistía —y consiste— por entero en «inmigrantes» y que era ajena a la tradición del feudalismo (excepción hecha de algunos Estados esclavistas del Sur).

Desafortunadamente, la peculiaridad de la posición social del trabajador no puede determinarse con la misma exactitud —sea con la ayuda de las leyes, sea con la ayuda de datos— con la que dábamos cuenta de su situación política o económica. En este caso, los argumentos deben apoyarse en parte en sentimientos. Debemos darnos por satisfechos con poder evaluar síntomas. No debemos subestimar los detalles, aun sabiendo que nuestro análisis quedará lleno de lagunas. Tenemos que lograr mediante una composición de lugar general lo que no podemos hacer con datos exactos.

Quien haya tenido ocasión de observar, aunque sólo sea ligeramente, a los trabajadores o trabajadoras en su modo de vida fuera de la fábrica o del taller, a primera vista se habrá dado cuenta de que se trata de una especie muy distinta del proletariado que conocemos en Europa. Hemos visto antes que los trabajadores, y particularmente las trabajadoras, van bien vestidos —elegantemente, incluso— en el trabajo. En la calle son por su apariencia «ciudadanos»: working-gentlemen y working-ladies. No encontramos ese estigma exterior de clase que llevan casi todos los trabajadores europeos. En su apariencia, en su comportamiento, en su forma de hablar, el trabajador norteamericano se diferencia llamativamente del europeo. Lleva la cabeza bien alta, anda elásticamente, se siente libre y alegre como cualquier burgués. Nada en él revela opresión o sumisión. Trata a todo el mundo «de igual a igual», de hecho y no sólo en teoría. El líder sindical invitado a un banquete se mueve con tanta seguridad en sí mismo como cualquier excelencia en Alemania. Pero también lleva un frac que le queda de maravilla, unas botas de charol y ropa elegante a la última moda, de manera que nadie será capaz de distinguirle del presidente de la República por su apariencia.

Humillarse ante las «clases más altas» —algo que molesta sobremanera en Europa— se desconoce por completo. Ningún camarero, ningún conductor de tranvía, ningún policía modificaría sus modales, estuviese ante un «trabajador corriente» o ante el gobernador de Pennsylvania. Esto es un respaldo importante tanto para el que se comporta así como para el destinatario del comportamiento, si pertenece a un grupo más pobre.

Toda la vida pública tiene un corte democrático. Al trabajador no se le recuerda a cada paso que es miembro de una clase «baja». Un hecho significativo: sólo existe una única clase en todos los trenes (que sólo en la actualidad empieza a ser dividida por los Pullman Cars).

El orgullo de casta tampoco está tan extendido en los Estados Unidos como entre nosotros. Ya que lo decisivo a la hora de valorar una persona no es lo que uno es, y menos aún lo que eran sus padres, sino lo que uno rinde. Es evidente que entonces el «trabajo» en su forma abstracta, en su calidad de «trabajo» en sí, se convierte en un título de nobleza, y a raíz de eso habrá que tratar al «trabajador» con respeto, «aunque», o más bien porque, es un trabajador. Este necesariamente se siente bien distinto de un compañero nacido en un país en el que un ser humano empieza a serlo sólo cuando es barón, o, por lo menos, oficial en la reserva, médico o juez.

En virtud de la Constitución democrática, de la formación general, del nivel de vida más alto del trabajador, la distancia entre las diferentes clases sociales dentro de la población es menor, haciéndose menor aún por las costumbres que hemos reseñado.

II. El empresario y el trabajador

El énfasis en la «igualdad» con la que funciona la vida social y pública en los Estados Unidos también se extiende a las empresas capitalistas. El empresario no se presenta al trabajador como el «patrono» que exige obediencia, tal como ha sido y sigue siéndolo por norma general el caso en la vieja Europa con su tradición feudal. El punto de vista meramente comercial en el trato con el socio asalariado ha sido el dominante desde un principio. La «igualdad» formal del empresario y del trabajador no se ha tenido que conseguir porfiando en una larga lucha. Al igual que a la mujer norteamericana se la trataba con mucho cariño, porque no había muchas, también el empresario se esforzaba mucho en comportarse de forma educada y amable con el trabajador, ya que en un principio no se disponía de suficiente mano de obra. Naturalmente, el ambiente democrático del país favorecía también ese tipo de comportamiento. Todavía hoy, los trabajadores ingleses se muestran sorprendidos por el tono respetuoso del que se sirven el empresario y el capataz en los Estados Unidos al tratar con el trabajador, por la autonomía del trabajador norteamericano incluso en el puesto de trabajo, por la «delivré de ce qu’on peut appeler la surveillance vexatoire». Les sorprende que pueda tomarse unas vacaciones de uno o dos días, que pueda salir a fumar un cigarrillo, que esté fumando en el trabajo y que incluso tenga a su disposición una máquina expendedora de cigarrillos en la propia fábrica[49]. Es típico: el empresario norteamericano, a pesar de no instalar en sus fábricas los dispositivos de protección más sencillos, de no ocuparse en lo más mínimo de que las instalaciones estén objetivamente en buen estado —a menudo están demasiado llenas, etc.—, hace complacientemente todo lo que el trabajador pueda notar subjetivamente como comodidad. Se ocupa del confort: bañeras, duchas, armarios para cerrar con llave, acondicionamiento de las salas de trabajo con aire acondicionado para el verano y calefacción para el invierno. Es este tipo de instalaciones —bastante extendidas en las fábricas norteamericanas— el que no dejó de sorprender a los trabajadores de la Comisión Mosely. «Vous figurez-vous la réponse d’un industriel anglais, auquel on demanderait de prendre de telles mesures pour le bien-etre de son personnel», dice el fundidor de hierro, Mr. Maddison (p. 18), y todos los demás están «impressionés par l’organisation exceptionelle faite pour assurer le confort et le bien-etre du personnel».

Naturalmente, todos estos son pequeños detalles, pero el dicho «pequeños regalos aseguran la amistad» también vale para aquí. Más tarde intentaré demostrar que en ningún otro país del mundo, mirado objetivamente, el capitalismo explota tanto al trabajador como lo hace en los Estado Unidos, que en ningún otro país del mundo el trabajador sufre tanto bajo el yugo del capitalismo, encontrando tan rápidamente la muerte debido al trabajo. Esto, sin embargo, no cuenta nada cuando se trata de explicar los sentimientos del proletariado. Para esto sólo importa lo que el individuo percibe como placer o desdicha, como valor o futilidad. Uno de los más brillantes méritos del carácter diplomático del empresario norteamericano es el de mantener de buen humor a sus trabajadores a pesar de toda la explotación real. El proletariado no crea así una conciencia de su situación real. Esta generosidad con los detalles que venimos comentando ha contribuido a ello.

También hay otra circunstancia efectiva en el mismo sentido, que influyó en el trabajador psicológicamente para hacer de él no un enemigo de la organización capitalista, sino, muy al contrario, uno de sus promotores. Los empresarios norteamericanos han logrado a la perfección interesar al trabajador por los éxitos de la empresa, hasta identificar hasta cierto punto sus intereses con los del capital, no tanto por una participación en los beneficios —aunque también ésta existe en todas las variaciones posibles en los Estados Unidos—, sino más bien por un sistema de pequeñas medidas engastadas la una en la otra y que en su conjunto logran unos efectos milagrosos. En primer lugar hay que aplaudir a los empresarios norteamericanos, como ya lo han hecho, por ejemplo, los miembros de la Comisión Mosely, por no limitar por arriba los salarios altos que el trabajador logra en ocasiones debido a un tipo acordado de trabajo a destajo reduciendo los tipos de salarios estipulados habitualmente, tal como hace el empresario europeo normalmente. Debido a esta práctica liberal, el trabajador mantiene siempre esta fiebre del trabajo y las ganancias, dándole alas las perspectivas de ganancias muy altas.

Otra costumbre bastante extendida entre el empresario norteamericano es la de interesar al trabajador en el proceso técnico de manera inmediata, oyendo todas las sugerencias respecto a la mejora de la maquinaria, etc.; y si es introducida y da buen resultado, el trabajador saca provecho de ello, de manera directa o indirecta. De este modo, el engranaje del que forma parte el trabajador se convierte en su propia empresa, en cuyo destino participa. Esta costumbre de aceptar las suggestions y las complaints de los trabajadores y de comprobarlas siempre concienzudamente la encontramos en todos los sectores de la industria americana: en la fábrica de altos hornos, en la construcción naval, tanto en la fábrica de cuchillos como en la fábrica de hilados, tanto en el sector de la peletería como en el taller de encuadernación, tanto en la fábrica papelera como en la industria química o la óptica[50]. En muchas fábricas hay una así llamada suggestion box, una caja en la que los trabajadores depositan sus «propuestas» o sus «sugerencias». Este sistema, tanto como otros similares, está especialmente desarrollado en las famosas plantas modelo de Cash Register Co. en Dayton, Ohio. En todos los departamentos de la fábrica hay unos escritorios cerrados y a su lado hay una tabla con el siguiente letrero: «Complaints and suggestions» (Quejas y sugerencias). Todo trabajador tiene el derecho a apuntar sobre el papel del escritorio sus quejas sobre herramientas defectuosas, procesos inadecuados y propuestas para su mejora, indicando su nombre. Una vez hecho eso, puede arrancar la cinta superior del papel —existen dos superpuestas— y guardarla, y después deslizar la copia con la ayuda de una manivela al interior del escritorio, donde ésta se recoge en bobinas. Cada determinados intervalos de tiempo se recogen estas bobinas y se toma nota de las propuestas. A las sugerencias dignas de atención cada medio año se otorgan unos diplomas y premios en metálico. El importe de los premios se estipula según el valor de la innovación. Todos los años la empresa se gasta unos mil marcos en ello. A la entrega de los premios se invita a todos los trabajadores y trabajadoras —más de 2.000 personas en total— en una reunión con música y discursos que es un acto solemne. En el año 1897 se recibieron 4.000 «sugerencias», de las cuales se siguieron 1.078. En 1898 hubo 2.500 más, y el año 1901, 2.000 más, de las cuales se introdujeron en la empresa una tercera parte, por completo o parcialmente.

Finalmente, el capital incentiva al trabajador concediéndole una participación en sus rendimientos. El medio para este fin es la oferta ventajosa de acciones. Si las circunstancias lo permiten, con ello los capitalistas pueden matar dos pájaros de un tiro: en primer lugar, introducen al trabajador en la corriente del engranaje del negocio, despiertan en él los bajos instintos del afán de lucro, de la fiebre de los negocios, atándolo con ello al sistema productivo representado por ellos. En segundo lugar, la estrategia les permite colocar sus acciones menos seguras, evitando así la baja amenazante del tipo de cambio o influyendo sobre el mercado de acciones para obtener un beneficio fuera de lo normal.

Este sistema se aplicaba a gran escala en los trusts del acero. La sociedad invirtió en el año 1903 dos millones de dólares del superávit del año anterior en la compra de 25.000 acciones preferentes (shares of the preferred stock). Las ofreció en primer lugar a los 168.000 empleados por un tipo de cambio de 82,50, a pagar en un plazo de tres años. Para incentivar la conservación de las acciones por parte de los trabajadores se prometió un dividendo extra de 5 dólares por acción y año en caso de que el comprador conservara las acciones más de cinco años en su propiedad. La oferta tuvo una gran acogida: los empleados de la sociedad adquirieron 48.983 acciones. Poco después se produjo la baja repentina del cambio, que se intentó evitar o detener mediante esta acción benéfica. Las preferred shares de la U.S. Steel Corporation cayeron a 50. El siguiente truco: para tranquilizar a los trabajadores y, al mismo tiempo, sin embargo, evitar otra baja, inevitable si los trabajadores hubiesen vendido sus acciones, la sociedad se comprometía a la recompra de las acciones a un cambio de 82,50 en caso de que los trabajadores las conservaran hasta 1908. Ya en diciembre del mismo año (1903), la Corporación hizo una nueva oferta a los trabajadores, bajo circunstancias similares a la primera, sólo que esta vez el cambio de las preferred shares era de 55. De nuevo, 10.248 empleados aceptaron y compraron un total de 32.519 acciones. Mientras tanto, las acciones habían subido a 82: esta vez los trabajadores obtuvieron un beneficio de su compra.

Está claro cuáles son los efectos de tal política, por lo menos a corto plazo: «Partners of the great enterprise, the multitude of petty shareholders are led more and more to consider economic questions from the employers stand-point»[51]. «The chances of collision … will disappear … when their differences are merged in a sense of common ownership …»[52]. Sobre todo, el trabajador se embriaga del espíritu del capitalismo: «The present ambition of the higher wage-earner seems to incline more to the pecuniary rewards of his work then to the work itself. Doubtless this tendency is due to in no slight degree to the fact that the wage-earner is brought into constant and immediate contact with the money-making class. He sees that the value of the industrie is measured chiefly by its profits. Sometimes the profits is flaunted in his face. At all times the thing most in evidence to him is money»[53].

III. La huida del trabajador hacia la libertad

Por muy tentador que el capitalismo le resulte al trabajador, por mucho que pueda influir sobre los más débiles, se puede poner en tela de juicio que lo que el capitalismo ofrece al trabajador es suficiente por sí solo para convertirle a todos los niveles en el ciudadano pacífico que es, si no hubiese factores que otra le reconciliaran con el sistema económico actual o, por lo menos, le disuadieran de adoptar una actitud hostil frente a él. Y es que el capitalismo norteamericano también ata fuertemente al hombre, tampoco el capitalismo norteamericano deja de ser una relación esclavizante, también el capitalismo norteamericano sufría épocas de estancamiento con todas sus consecuencias funestas para el trabajador en términos de paro y bajadas salariales, etc. Seguramente, con el tiempo hubiese llegado a arraigar, por lo menos en los mejores, un espíritu de oposición, siempre y cuando la salida de escapar del radio de acción de la economía capitalista —o por lo menos del círculo estrecho del trabajo asalariado— no hubiese estado al alcance del fuerte, de los que notaban la presión de las cadenas, de los rebeldes, de los emprendedores, de los previsores, de los trabajadores menos satisfechos.

Con todo esto hago alusión a la peculiaridad de la economía norteamericana que ha jugado el papel más importante en el desarrollo del psiquismo proletario. Hay algo de verdad en todas las patrañas de Carnegies y sus acólitos, que sabían adormecer al pueblo contándole cuentos milagrosos de ellos mismos y de otros que empezaron como chicos de los periódicos y se hicieron multimillonarios. Las posibilidades de salir de su clase eran mayores para el trabajador de los Estados Unidos que para el de la vieja Europa. Coadyuvaba a ello el carácter nuevo de la sociedad, su base democrática, la poca distancia entre la clase de los empresarios y la de los trabajadores, el entusiasmo de muchos inmigrantes, la perseverancia anglosajona. Estos y muchos otros factores facilitaban que el trabajador normal, en no tan contadas ocasiones, pudiese trepar por la escalera de la jerarquía capitalista hasta llegar a los peldaños más altos, o casi a los más altos. Gracias a sus ahorros, mucho más considerables que los de sus iguales europeos, algunos podían instalarse en una cómoda existencia pequeño-burguesa, por ejemplo, de comerciante.

A gran parte de los trabajadores asalariados insatisfechos se les ofrecía otra meta, que ambicionaron y llegaron a alcanzar cientos de miles y millones en el transcurso del siglo pasado, liberándoles del yugo del capitalismo. Hablo de la liberación en el más pleno sentido de la palabra: un hogar libre en el Oeste deshabitado.

De hecho, estoy convencido de que la explicación principal del carácter extrañamente pacífico del trabajador norteamericano obedece al hecho de que prácticamente cualquier persona, con ser físicamente fuerte, teniendo o no un patrimonio, podía convertirse en un campesino independiente colonizando la tierra libre.

No es éste el momento de esbozar, aunque fuera a grandes rasgos, la historia de la legislación de colonización de ese país inmenso[54]. Para nuestros fines debe llegar con mencionar los siguientes aspectos.

En virtud de la legislación de la propiedad de 1860, cada persona mayor de veintiún años que sea ciudadano o declare querer convertirse en tal tiene el derecho a tomar posesión de 80 acres (1 acre = 0,4 hectáreas) situados entre los terrenos reservados del ferrocarril, o 160 acres de tierra situada en otro lugar, siempre y cuando declare bajo juramento que quiere el terreno exclusivamente para vivir en él y cultivarlo para su propio uso, sin pretender beneficiar con ello directa o indirectamente a una tercera persona. Para esta autorización no hace falta nada más que el pago de una tasa insignificante. Al cabo de cinco años el colono adquiere, bajo determinadas condiciones fáciles de cumplir, el derecho de propiedad.

Es un hecho bien conocido que fueron millones de personas las que se asentaron como granjeros en los Estados Unidos a lo largo del último medio siglo. No hace falta recurrir a grandes estadísticas. Sólo para dar una idea de la magnitud del fenómeno, presento el número de granjas según los resultados del Censo. Era de:

Hablamos de nuevas explotaciones sobre suelo virgen. En esos años la superficie del suelo cultivado aumentó casi paralelamente al número de granjas. Era, en acres:

¡Esto significa que en las dos décadas de 1870 a 1890 se empezó a cultivar una superficie dos veces mayor que la extensión de todo el Imperio alemán!

En estos nuevos asentamientos son los americanos mismos quienes constituyen la mayor proporción. La tierra libre del Oeste es un objetivo tan atractivo —si no más atractivo— para los habitantes de otros Estados norteamericanos, que se deshacen así de su «población excedentaria», como para los inmigrantes extranjeros. Las migraciones interiores alcanzan una dimensión mayor en los Estado Unidos que en ningún otro país. Bien es cierto que su carácter es totalmente distinto al de las migraciones en los Estados europeos. En éstos hay un movimiento de las zonas agrícolas hacia las grandes ciudades y distritos industriales. Este tampoco falta en los Estados Unidos, en particular en el Este, y aumenta de año en año. Pero paralelamente, y superándolo con mucho, hay el movimiento contrario, desde las zonas industriales, densamente pobladas, hacia las zonas deshabitadas con tierra libre. Se trata de unas migraciones a gran escala, como lo demuestra un simple vistazo a unas cifras que el Censo nos ofrece en gran cantidad[55].

En el año 1900, de los nativos norteamericanos, 13.511.728 personas, el 20,7 por 100, residía fuera de su estado natal; de ellos, 6.165.097 lo hacían fuera del grupo de Estados normalmente agrupados en la «División»: los Estados del Atlántico Norte, los Estados del Atlántico Sur, los Estados del Centro Norte, los Estados del Centro Sur, los Estados del Oeste. Por lo tanto, estos 6 millones se habían marchado muy lejos. En su mayor parte, como es obvio, desde los Estados del Este hacia los Estados del Centro y del Oeste: estos habían acogido 5 de los 6 millones. Fijémonos en los Estados más industrializados y veamos cuántos excedentes humanos habían expulsado hasta 1900, especialmente hacia otros Estados más agrícolas:

Esto significa que sólo de estos ocho Estados dos millones y medio de personas partieron hacia la libertad durante una generación. ¡Esa cifra es aproximadamente entre una quinta y una cuarta parte del total de los nativos norteamericanos nacidos en estos Estados!

Otras cifras nos muestran que estas migraciones están relacionadas con el desarrollo del capitalismo, y que, en gran medida, son una huida de la organización capitalista. Son las cifras de la distribución de la propiedad individual en cada año. Hay un claro aumento de estas cifras en los años de depresión económica, sin que se pueda achacar al aumento de la inmigración. Esto quiere decir que es el «ejército industrial de reserva» el que en estos años se desplaza de los distritos industriales hacia el campo y se instala en él. Este argumento es válido especialmente en los períodos más tempranos, en los que la colonización era todavía más fácil. Así, el número de acres que se vendió al amparo de la «la ley de hogares» y desde 1875 en la «ley del cultivo de la madera» aumentó de 2.698.770 en 1877 a 6.288.779 y 8.026.685 en los dos años siguientes, en los que la «crisis» industrial llegó a su punto álgido, mientras que la inmigración del año 1878 fue la menor registrada desde 1863. La depresión económica duró toda la década de los ochenta. La inmigración se redujo a la mitad: de 669.000 y 789.000 en los años 1882 y 1883 a 395.000 y 334.000 en los años 1885 y 1886. A pesar de esto, el número de acres vendidos pasó de entre 7 y 8 millones a principios de los años ochenta del siglo XIX a más de 12 millones en la segunda mitad de los años ochenta. A mediados de esa década hubo grandes movimientos de trabajadores norteamericanos debidos a la permanente depresión: en Chicago y otras ciudades se reavivó el anarquismo; el número de Knights of Labor —que en sus orígenes eran socialistas— aumentó entre 1883 y 1886 de 52.000 a 703.000, para bajar ya en el año 1888 a casi la mitad: la fuerza de la tormenta remitió. La población excedentaria rebelde comenzó a emigrar cada vez en mayor medida hacia el Oeste, a las zonas de terra libera[56].

Aunque se determine el número de colonos que en el transcurso de los años se sustrajo a la relación salarial capitalista huyendo al Oeste, el hecho de que el capitalismo norteamericano haya encontrado su campo abonado en un país con unas zonas inmensas de terra libera no puede dar cuenta por sí solo de la formación del psiquismo proletario. Es importante subrayar que la mera posibilidad de poder convertirse en todo momento en granjero debía darle al trabajador norteamericano un sentimiento de seguridad y tranquilidad que el trabajador europeo desconocía por completo. Las dificultades se sobrellevan mejor si hay perspectivas de poder huir de ellas en caso de extrema necesidad.

Es obvio que en estas circunstancias la posición del proletariado podía desvincularse de los problemas de la coyuntura futura de la vida económica. La posibilidad de poder optar entre el capitalismo y el no-capitalismo muda toda oposición activa contra ese sistema económico en una resistencia pasiva, cortando de raíz toda agitación anticapitalista.

Henry George ha descrito con gran maestría la estrecha relación que existe entre, por un lado, el carácter alegre y abierto del norteamericano, su satisfacción interior, su sentimiento de armonía con el mundo en general y con la sociedad en particular, y, por otro lado, la disponibilidad de tierras libres, deshabitadas: «La tierra pública, la gran extensión del país que todavía podía entregarse a la propiedad privada, este inmenso bien común objeto de la atención de los más enérgicos, forjó decisivamente el carácter del pueblo y nuestro espíritu nacional desde los tiempos en que los primeros colonos se establecieron en la costa atlántica. No es porque hayamos huido de la aristocracia ni hayamos abolido la ley del nacimiento; ni es porque votamos a todos nuestros funcionarios —desde el director de escuela hasta el presidente—; ni porque nuestras leyes son promulgadas en nombre del pueblo —en lugar de en el nombre de un príncipe—; ni porque no haya una religión oficial del Estado y nuestros jueces no lleven peluca; ni porque nos hayamos liberado de los males a los que los oradores del 4 de julio suelen referirse como la características de los trasnochados despotismos del Viejo Mundo. La inteligencia colectiva, el confort general, el activo espíritu inventivo, la capacidad de adaptarse y asimilarse, el espíritu libre e independiente, la energía y la confianza en uno mismo que caracterizan a nuestro pueblo no son la causa, sino el efecto —han nacido de la tierra libre—. La tierra pública ha sido la fuerza transformadora que ha convertido al pasivo campesino europeo en el granjero confiado en sí mismo del Oeste. Daba también conciencia de la libertad a los habitantes de las ciudades pobladas y era una fuente de esperanza incluso para gente que nunca había pensado en refugiarse en ella. Cuando el niño del pueblo se convierte en hombre en Europa se encuentra con que los mejores sitios en el banquete de la vida están “ocupados”, y tiene que luchar junto a sus compañeros por las migas sobrantes, con una probabilidad de uno contra mil de conseguir alguna, por lo que está obligado a hacerse con ese sitio por la fuerza o por la astucia. En Norteamérica sabe en todo caso que le queda la tierra libre, y esta certidumbre ha presidido las acciones y reacciones del pueblo, inspirándole generosidad e independencia, elasticidad y ambición. Todo aquello que llena de orgullo al americano, todo lo que convierte a las instituciones norteamericanas en mejores que las de los países más antiguos, tiene su origen en el hecho de que los Estados Unidos ponían a disposición del inmigrante un suelo virgen y deshabitado».

* * *

Estas son, más o menos, las razones que hacen que no haya socialismo en los Estados Unidos. Mi visión actual vendría a ser ésta: todos los elementos que hasta hoy han retrasado el desarrollo del socialismo en los Estados Unidos están en vísperas de desaparecer o de convertirse en su contrario, de manera que, según todos los indicios, el socialismo en los Estados Unidos va a tener su auge plenamente en la próxima generación.

Para fundamentar este pronóstico haría falta un análisis exhaustivo de toda la situación del Estado y de la sociedad norteamericana, y muy especialmente la economía en su conjunto, algo a lo que espero poder entregarme más adelante.

Notas

[49] Ver las opiniones de los obreros ingleses que participaron en la Comisión Mosely (núm. 145 del «Resumen»).

[50] Ver los informes de la Comision Mosely, p. XVII, y N. P. GILMAN, Methods of industrial peace, 1904, p. 289.

[51] J. W. GHENT, Our benevolent feudalism.

[52] A. H. HEWITT, Labor and Capital.

[53] Presidente del Dartmouth-College en Hannover (New Hampshire), Lab. Bull. of Mass., 33, 241.

[54] Se puede encontrar una descripción, abreviada pero de gran valor, en Max SERING, Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas in Gegenwart und Zukunft, Leipzig, 1887.

[55] Census Reports, 1, CXXV.

[56] Los efectos de la «crisis» de los años 1870 sobre los movimientos de población son descritos por Sering, p. 87: «entre 1873 y 1879, muchos granjeros de los Estados del Este, del Centro y de otros viejos Estados del Oeste vendieron sus bienes agrícolas; los comerciantes juntaron los restos de sus fortunas, y los ingenieros, los artesanos y los obreros los restos de sus economías, todos a la búsqueda de un nuevo hogar en el oeste. La ciudad de Nueva York estaba llena de agentes inmobiliarios que intentaban revender las tierras que en el pasado habían adquirido los especuladores. Barrios enteros abandonaban la ciudad».

|

| Werner Sombart: ¿Por qué no hay socialismo en EE.UU.? (1908) |

¿Por qué no hay socialismo en los Estados Unidos?

Werner Sombart

Capitán Swing Libros, 2009

Año de publicación original: 1906

Resumen:

Hace ya un tiempo un número de The Economist se preguntaba por qué los norteamericanos no han conseguido nunca aficionarse al fútbol europeo. En la misma página, se preguntaba además algo bastante menos trascendente: ¿por qué el socialismo no ha conseguido triunfar en Estados Unidos?.Todo parecía destinar a Estados Unidos a ser la auténtica patria del socialismo: industrialización precoz, ausencia de jerarquías, culto a la igualdad etc...; y sin embargo, jamás el socialismo ha salido allí de círculos muy estrechos. Se han dado muchas razones para explicar este hecho. La explicación más evidente la dió el sociólogo alemán Werner Sombart cuando dijo que no hay utopía socialista que aguante el régimen de filetes de vaca y pasteles de manzana de la dieta norteamericana. Quizás no sea tan pretencioso decir que, junto con la Democracia en América de Tocqueville o el más reciente Hábitos del corazón de Bellah, esta obra de Sombart es una de las aproximaciones más interesantes a la sociedad americana. Sombart combina de forma magistral el análisis comparativo –entre socialismo alemán/europeo y americano– más erudito, con la exposición de una serie de sugerentes y atrevidas hipótesis sobre el fracaso del socialismo en los Estados Unidos que, si bien matizadas o ampliadas con el paso de los años, no han dejado de ser el punto de referencia a partir del cual se construye cualquier discurso sobre el tema.

Comentarios

Publicar un comentario