Paul Ricoeur: Conferencia introductoria (Ideología y utopía, 1986)

Conferencia introductoria

Paul Ricoeur

Cap. 1 de Ricoeur, Paul. Ideología y utopía. Gedisa, 1997.

|

| Paul Ricoeur: Ideología y utopía, 1986 |

En estas conferencias examino los conceptos de ideología y utopía. Me propongo situar estos dos fenómenos, generalmente tratados por separado, dentro de un solo marco conceptual. La hipótesis de trabajo es la de que la conjunción de estas dos funciones opuestas o complementarias tipifica lo que podría llamarse la imaginación social y cultural. (1) De esta manera, la mayor parte de las dificultades y ambigüedades que se encuentran en el campo de una filosofía de la imaginación, que estoy estudiando ahora en una serie diferente de conferencias,(2) aparecerán aquí pero dentro de un determinado marco. A mi vez creo (o por lo menos ésa es mi hipótesis) que la dialéctica entre ideología y utopía puede arrojar alguna luz sobre la no resuelta cuestión general de la imaginación como problema filosófico.

La indagación de la ideología y de la utopía revela desde el comienzo dos rasgos que comparten ambos fenómenos. En primer lugar, los dos son en alto grado ambiguos. Cada uno de ellos tiene un aspecto positivo y uno negativo, un papel constructivo y uno destructivo, una dimensión constitutiva y una dimensión patológica. Un segundo rasgo común es el de que, de los dos aspectos de cada fenómeno, el patológico aparece antes que el constitutivo, lo cual exige que procedamos a trabajar partiendo de la superficie para investigar la profundidad. La ideología designa inicialmente ciertos procesos de deformación, de disimulo, en virtud de los cuales un individuo o un grupo expresa su situación aunque sin saberlo o sin reconocerlo. Una ideología parece expresar, por ejemplo, la situación de clase de un individuo sin que éste tenga conciencia de ello.

Por lo tanto, el proceso de disimulo no sólo expresa sino que también refuerza esta perspectiva de clase. En cuanto al concepto de utopía, también éste tiene una connotación despectiva. Se lo considera como una especie de sueño social que no tiene en cuenta los primeros pasos reales y necesarios para seguir un movimiento en, la dirección de una nueva sociedad. A menudo una visión utópica se considera como una especie de actitud esquizofrénica frente a la sociedad, como una manera de escapar a la lógica de la acción mediante una construcción realizada fuera de la historia y también como una forma de protección contra todo tipo de verificación por parte de la acción concreta.

0 Mi hipótesis sostiene que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo en la ideología y en la utopía y que la polaridad entre estos dos aspectos de cada término puede esclarecerse explorando una análoga polaridad entre los dos términos. Creo que esta polaridad entre ideología y utopía y la polaridad que hay en el seno de cada una de ellas pueden atribuirse a ciertos rasgos estructurales de lo que he llamado imaginación cultural. Estas dos polaridades abarcan lo que para mí son las principales tensiones en nuestro estudio de la ideología y de la utopía.

La polaridad entre ideología y utopía no se ha tenido en cuenta como tema de investigación desde el famoso libro de Karl Mannheim Ideology and Utopia. Ese libro, en el que he de apoyarme intensamente, se publicó en el año 1929. Creo que Mannheim es el único autor, por lo menos hasta muy recientemente, que trató de situar la ideología y la utopía dentro de un marco común y que lo hizo al considerar ambos fenómenos como actitudes de desvío respecto de la realidad. Ideología y utopía divergen dentro de este aspecto común de incongruencia, de discrepancia, con la actualidad.

Desde la época de Mannheim, la atención prestada a estos fenómenos se concentró principalmente en la ideología o en la utopía, pero no en ambos juntos. Por un lado, tenemos una crítica de la ideología, principalmente en los sociólogos marxistas y posmarxistas. Estoy pensando particularmente en la Escuela de Frankfurt, representada por Habermas, Karl Otto Apel y otros. En contraste con esta crítica sociológica de la ideología encontramos una historia y una sociología de la utopía. Y la atención prestada en este último campo a la utopía casi no tiene relación con la atención anterior que el primer campo prestó a la ideología. Sin embargo la separación entre estos dos campos puede estar cambiando; por lo menos se registra renovado interés en sus conexiones.

Con todo, es comprensible la dificultad de relacionar ideología y utopía porque se las presenta de maneras muy diferentes. La ideología es siempre un concepto polémico. Lo ideológico nunca es la posición de uno mismo; es siempre la postura de algún otro, de los demás, es siempre la ideología de ellos. Cuando a veces se la caracteriza con demasiado Poco rigor, hasta sé dice que la ideología es culpa de los demás. De manera que la gente nunca dice que es ideológica ella misma; el término siempre está dirigido contra los demás. Por otro lado, las utopías son propiciadas por sus propios autores y hasta constituyen un género literario específico, Hay libros que se llaman utopías y que tienen una condición literaria distintiva. De suerte que, la presencia lingüística de ideología y utopía no es en modo alguno la misma. Las utopías son asumidas por sus autores, en tanto que las ideologías son negadas por los suyos. Esta es la razón por la cual a primera vista resulta tan difícil colocar juntos los dos fenómenos. Debemos ahondar bajo sus expresiones literarias o semánticas para descubrir sus respectivas funciones (3) y luego establecer una correlación en este plano.

En la atención que presto a este plano de correlación profundo y funcional, tomo como punto de partida de mi indagación el concepto de incongruencia de Karl Mannheim. Tomo como punto de partida este concepto porque la posibilidad de incongruencia, de discrepancia, presupone ya de muchas maneras que los individuos así como las entidades colectivas están relacionados con sus propias vidas y con la realidad social, no sólo según el modo de una participación sin distancia alguna, sino precisamente según el modo de la incongruencia. Todas las figuras de incongruencia deben ser parte de nuestra pertenencia a la sociedad. Creo que esto es cierto hasta el punto de que la imaginación social es parte constitutiva de la realidad social. De manera que el supuesto consiste aquí precisamente en que una imaginación social, una imaginación cultural opera de manera constructiva y de manera destructiva como confirmación y como rechazo de la situación presente. Por lo tanto, podría ser una fructífera hipótesis la de que la polaridad de ideología y utopía tiene que ver con las diferentes figuras de la incongruencia típicas de la imaginación social. Y tal vez el aspecto positivo de la una y el aspecto positivo de la otra estén en la misma relación de complementariedad en que están el aspecto negativo y patológico de una con el aspecto negativo y patológico de la otra.

Pero antes de decir algo más sobre esta complementariedad que constituye el horizonte de mi indagación quiero presentar brevemente por separado los dos fenómenos. Partiré del polo de la ideología y luego consideraré el segundo polo, el polo opuesto, el polo de la utopía.

En nuestra tradición occidental la concepción predominante de ideología procede de los escritos de Marx o, más precisamente, de los escritos del joven Marx: la Crítica de la “Filosofía del derecho” de Hegel, los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 y La ideología alemana. En el título y en el contenido de este último libro, el concepto de ideología pasa al primer plano.

Mencionaré sólo de paso una acepción anterior y más positiva de la palabra “ideología”, puesto que dicha acepción ha desaparecido del escenario filosófico. Este sentido del término derivaba de una escuela de pensamiento de la filosofía francesa del siglo XVI, de unos hombres que se llamaban ellos mismos idéologues, abogados de una teoría de las ideas. La suya era una especie de filosofía semántica que declaraba que la filosofía tiene que ver no con las cosas, no con la realidad, sino con las ideas. Si esta escuela de pensamiento conserva aún algún interés, ello se debe quizás al sentido despectivo de la palabra “ideología” dado precisamente a ella. Como opositores del imperio francés napoleónico, los miembros de esta escuela fueron tratados de idéologues. Por eso, la connotación negativa del término puede rastrearse a la época de Napoleón cuando por primera vez fue aplicado a este grupo de filósofos. Esto tal vez nos advierte que siempre hay en nosotros algún Napoleón que designa a los demás como idéologues. Posiblemente haya siempre alguna pretensión al poder en la acusación de ideología; pero luego ya volveremos a considerar este punto. En cuanto a que haya una relación entre este concepto francés de idéologie y la acepción despectiva de ideología en los hegelianos de izquierda, el grupo del cual surgió Marx, no veo ninguna transición directa, aunque sobre el particular otros pueden estar mejor informados que yo.

Pero volvamos a Marx. ¿Cómo se introdujo el término “ideología” en sus primeros escritos? En las próximas conferencias volveré a Ocuparme de esta cuestión apoyándome en textos, pero por el momento permítaseme presentar una breve reseña de los diferentes usos de esta palabra. Es interesante comprobar que el término se introdujo en los escritos de Marx mediante una metáfora tomada de la experiencia física o fisiológica, la experiencia de la imagen invertida que se da en una cámara oscura o en la retina. De esta metáfora de la imagen invertida y de la experiencia física que está detrás de la metáfora obtenemos el paradigma o modelo de la deformación como inversión. Esta imagen, el paradigma de una imagen invertida de la realidad, es muy importante para situar nuestro primer concepto de ideología. La primera función de la ideología es producir una imagen invertida.

Este concepto todavía formal de la ideología se completa por una descripción específica de ciertas actividades intelectuales y espirituales consideradas como imágenes invertidas de la realidad, como deformaciones por inversión.

|

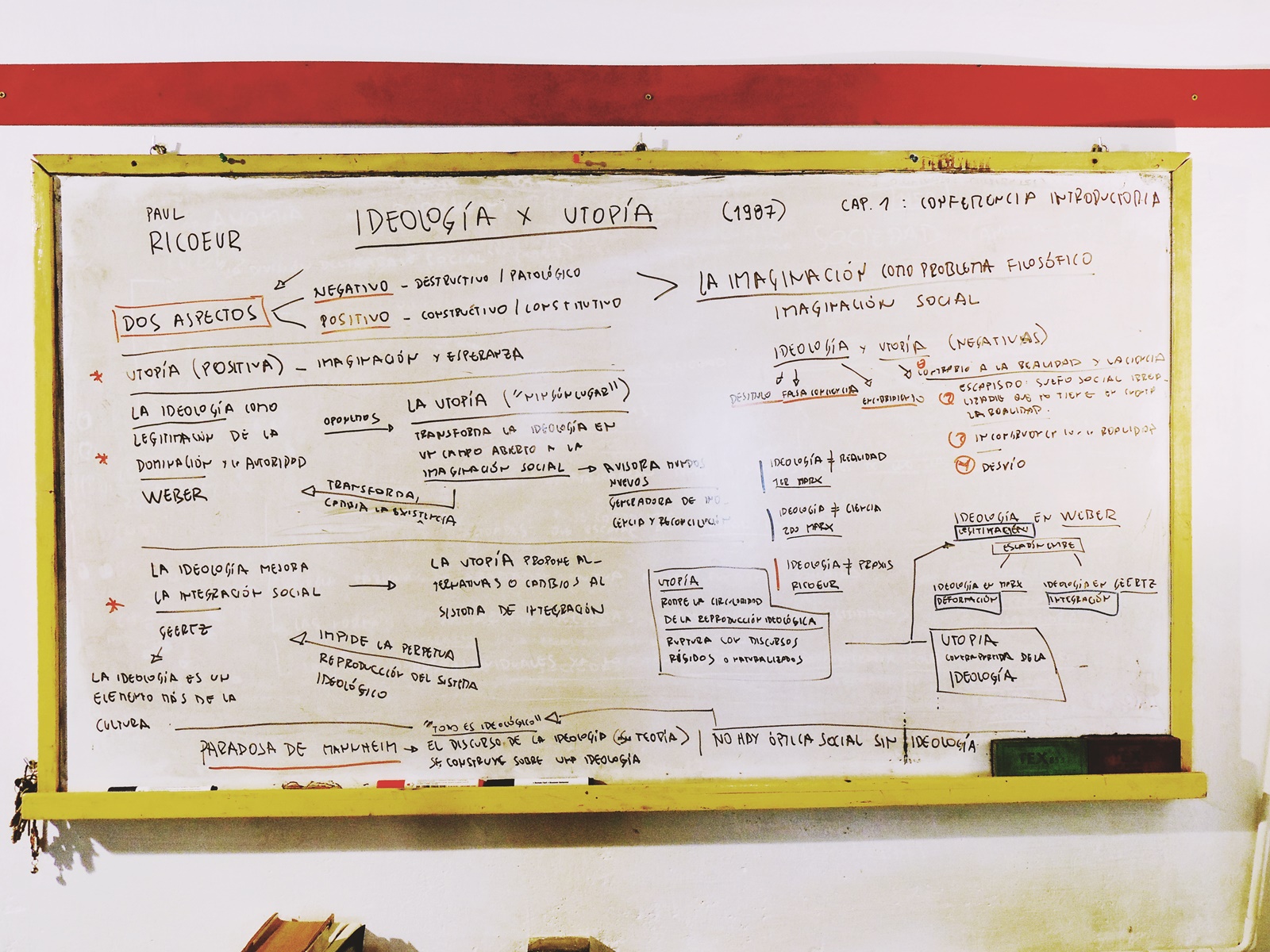

| MAPA CONCEPTUAL: Paul Ricoeur: Conferencia introductoria (Ideología y utopía, 1986) |

Como veremos, aquí Marx depende de un modelo expuesto por Feuerbach, quien había descrito y discutido la religión precisamente como un reflejo invertido de la realidad. En el cristianismo, decía Feuerbach, sujeto y predicado están invertidos. Mientras en la realidad los seres humanos son sujetos que proyectaron a lo divino sus propios atributos (sus propios predicados humanos), lo cierto es que lo divino es percibido por los seres humanos como un sujeto del cual nosotros somos el predicado. (Téngase en cuenta que Feuerbach expresa todo esto en categorías hegelianas.) El paradigma típicamente feuerbachiano de la inversión supone pues un intercambio entre su jeto y predicado, entre su jeto humano y predicado divino. Siguiendo a Feuerbach, Marx supone que la religión es el paradigma, el primer ejemplo, el ejemplo primitivo, de ese reflejo invertido de la realidad que lo presenta todo patas arriba. Feuerbach y Marx reaccionan oponiéndose al modelo de Hegel que pone lo de arriba abajo; el esfuerzo de ambos tiende a volver a colocar las cosas en su lugar. La imagen de la inversión es notable y es la imagen generadora del concepto de ideología de Marx. Ampliando el concepto de religión tomado de Feuerbach, que supone una inversión entre sujeto y predicado, el joven Marx extiende a toda la esfera de las ideas este funcionamiento paradigmático.

Quizás aquí pueda recuperarse el concepto francés de idéologie dentro de un marco poshegeliano. Cuando están separadas del proceso de la vida, del proceso del trabajo común, las ideas tienden a manifestarse como una realidad autónoma, y esto conduce al idealismo como ideología. Existe una continuidad semántica entre la pretensión de que las ideas constituyen una esfera de la realidad propia y autónoma y la pretensión de que las ideas ofrecen guías o modelos O paradigmas para explicar la experiencia. Por eso, no es solamente la religión sino también la filosofía como idealismo lo que se manifiesta como el modelo de la ideología. (Como nota aclaratoria deberíamos señalar que el cuadro del idealismo alemán presentado aquí —es decir, la idea de que la realidad procede del pensamiento— representa una descripción más exacta de la manera popular de entender el idealismo que del lugar mismo de ese idealismo que es la filosofía hegeliana. La filosofía hegeliana pone de relieve el hecho de que la racionalidad de lo real se conoce a través de su aparición en la historia, y esto es contrario a toda reconstrucción platónica de la realidad, de conformidad con modelos ideales. La filosofía de Hegel es mucho más neoaristotélica que neoplatónica.).

En todo caso, la interpretación popular del idealismo prevalecía en la cultura de la época de Marx, de manera que no sólo la religión sino también el idealismo, entendido como una especie de religión de la gente laica, fueron elevados a la función de ideología.

La connotación negativa de la ideología es fundamental, porque la ideología, de conformidad con este modelo, se manifiesta como el medio general por obra del cual se oscurece el proceso de la vida real. Por eso insisto en que la principal oposición en el Marx de esa época es, no una oposición entre ciencia e ideología, como ocurre posteriormente, sino entre realidad e ideología. La alternativa conceptual de la ideología para el joven Marx es, no la ciencia, sino la realidad. La realidad como praxis. La gente hace cosas y luego imagina que las hace en una especie de esfera nebulosa. Decimos pues que primero existe una realidad social en la que la gente lucha por ganarse su sustento, etc., y que ésta es la realidad real, como praxis, Esta realidad es representada luego en el cielo de las ideas, sólo que se la representa falsamente como poseedora de una significación autónoma en esa esfera, como si tuviera sentido sobre la base de cosas que pueden ser pensadas y no sólo hechas o vividas. La impugnación contra la ideología procede pues de una especie de realismo de la vida, un realismo de la vida práctica en el que la praxis es el concepto alternativo de la ideología. El sistema de Marx es materialista precisamente porque insiste en que la materialidad de la praxis es anterior a la idealidad de las ideas. En Marx, la crítica de la ideología deriva de la idea de que la filosofía invirtió la sucesión verdadera de las cosas, invirtió el orden genético real, de manera que lo que corresponde hacer es poner de nuevo las cosas en su orden real. La tarea es invertir una inversión.

Partiendo de este primer concepto de ideología (y aquí insisto en que esta ideología se opone, no a la ciencia, sino a la praxis) la segunda fase del concepto marxista aparece cuando el marxismo se hubo desarrollado en la forma de una teoría y hasta de un sistema, Esta fase se presenta en El capital y en los ulteriores escritos marxistas, especialmente en la obra de Engels. Aquí el marxismo se presenta como un cuerpo de conocimiento científico. De este desarrollo se sigue una interesante transformación del concepto de ideología. Ahora la ideología obtiene su significación de su oposición a la ciencia, en tanto que la ciencia se identifica con el cuerpo de conocimientos, siendo El capital su paradigma. De manera que la ideología comprende, no sólo la religión en el sentido de Feuerbach y la filosofía del idealismo alemán tal como la veía el joven Marx, sino que incluye todo enfoque precientífico de la vida social. La ideología significa todo aquello que es precientífico en nuestro propio enfoque de la y realidad social.

En este punto, el concepto de ideología abarca el de utopía. Todas las utopías —y especialmente las utopías socialistas del siglo XIX, las utopías de Saint-Simon, Fourier, Cabet, Proudhon, etc.—son tratadas por el marxismo como ideologías. Según veremos, Engels opone radicalmente el socialismo científico al socialismo utópico. En esta manera de considerar la ideología, una utopía es, pues, ideológica a causa de su oposición a la ciencia. La utopía es ideológica en la medida en que no es científica, en que es precientífica y hasta anticientífica, Otra transformación operada en este concepto marxista de ideología se produce a causa de la significación dada a la ciencia por los marxistas tardíos y los posmarxistas. Su concepto de ciencia puede dividirse en dos corrientes principales. La primera tiene su origen en la Escuela de Frankfurt y Supone el intento de desarrollar la ciencia en el sentido Kkantiano o fichteano de una crítica, de suerte que el estudio de la ideología está vinculado con un proyecto de liberación. Esta conexión entre un proyecto de liberación y un enfoque científico está enderezada contra el tratamiento de la realidad social tal como se da en la sociología positivista, que se limita tan sólo a describir. Aquí el concepto de una crítica de la ideología presupone una posición tomada contra la sociología entendida como mera ciencia empírica. La ciencia empírica de la sociología es pues tratada como una especie de ideología del sistema capitalista y liberal, como una sociología puramente descriptiva que no pone en tela de juicio sus propios supuestos. Parecería pues que poco a poco todo se hace ideológico.

Creo que lo más interesante en esta escuela alemana representada por Horkheimer, Adorno, Habermas, etc. es el intento de vincular el proceso crítico de la ideologiekritik con el psicoanálisis. La Escuela de Frankfurt sostiene que el proyecto de liberación que su crítica sociológica ofrece en el caso de la sociedad tiene paralelos con lo que realiza el psicoanálisis en el caso del individuo. Se produce pues cierto intercambio de marcos conceptuales entre la sociología y el psicoanálisis. Y esto es típico de la escuela alemana.

Un segundo concepto de ciencia desarrollado por el marxismo hace resaltar una conjunción, no con el psicoanálisis que cuida del individuo, sino con el estructuralismo que pone entre paréntesis toda referencia a la subjetividad. El tipo de marxismo estructuralista desarrollado principalmente en Francia por Louis Althusser (a quien consideraremos luego con cierto detalle) tiende a colocar todas las aspiraciones humanísticas del lado de la ideología. La pretensión del sujeto de ser quien da sentido a la realidad (Sinngebung) es precisamente la ilusión básica, afirma Althusser. Althusser combate esta pretensión del sujeto en la versión idealista de la fenomenología, que está tipificada por las Meditaciones cartesianas de Husserl. La compara con la crítica del capitalismo de Marx, quien no atacó a los capitalistas sino que analizó la estructura del capital mismo. Por lo tanto, para Althusser los escritos del joven Marx no deben considerarse; es el Marx maduro quien presenta la noción principal de ideología. El joven Marx es todavía ideológico, puesto que defiende las aspiraciones del sujeto como persona individual, como trabajador individual. Althusser considera el concepto de alienación en el joven Marx como el concepto típicamente ideológico del premarxismo. De manera que toda la obra del joven Marx es tratada como ideológica. Según Althusser, la coupure, el corte, la línea divisoria entre lo que es ideológico y lo que es científico debe trazarse dentro de la Obra misma de Marx. Así el concepto de ideología se extiende hasta e] punto de abarcar una porción de la propia obra de Marx.

Asistimos pues al extraño resultado de esta continua extensión del concepto de ideología. Partiendo de la religión en Feuerbach, el concepto de ideología abarca progresivamente el idealismo alemán, la sociología precientífica, la psicología objetivista, la sociología en sus formas positivistas y luego todas las reclamaciones y quejas del marxismo “emocional”. Esto parece implicar que todo es ideológico, ¡aunque no es ésta exactamente la doctrina pura del marxismo. Luego hablaré de algunos artículos últimos de Althusser que representan en definitiva una especie de apología de la ideología. Puesto que muy pocas personas viven su vida sobre la base de un sistema científico, especialmente si reducimos el sistema científico sólo a lo que se dice en El capital, podemos afirmar que todo el mundo vive sobre la base de una ideología. La extensión misma del concepto de ideología obra como una progresiva legitimación y justificación del concepto.

No me propongo, como quizá ya esté anticipado, negar la legitimidad del concepto marxista de ideología, sino que deseo relacionarlo con algunas funciones menos negativas de la ideología. Debemos integrar el concepto de ideología entendida como deformación en un marco que reconozca la estructura simbólica de la vida social. Si la vida social no tiene una estructura simbólica, no hay manera de comprender cómo vivimos, cómo hacemos cosas y proyectamos esas actividades en ideas, no hay manera de comprender cómo la realidad pueda llegar a ser una idea ni como la vida real pueda producir ilusiones; éstos serían hechos simplemente místicos e incomprensibles. Esta estructura simbólica puede pervertirse precisamente a causa de intereses de clase, etc., como lo ha mostrado Marx, pero si no hubiera una función simbólica operando ya en la clase más primitiva de acción, yo por mi parte no podría comprender cómo la realidad produce sombras de este tipo. Por eso, busco una función de la ideología más radical que la función de deformar, de disimular. La función deformadora sólo comprende una pequeña superficie de la imaginación social, del mismo modo que las alucinaciones o ilusiones constituyen solamente una parte de nuestra actividad imaginativa en general.

Un modo de preparar esta extensión más radical consiste en considerar lo que algunos autores de los Estados Unidos llamaron la paradoja de Mannheim. Dicha paradoja resulta de la observación que hizo Mannheim del desarrollo del concepto marxista de ideología. La paradoja consiste en el hecho de que el concepto de ideología no puede aplicarse a sí mismo. En otras palabras, si todo cuanto decimos es prejuicio, si todo cuanto decimos representa intereses que no conocemos, ¿cómo podemos elaborar una teoría de la ideología que no sea ella misma ideológica? La reflexividad del concepto de ideología sobre sí misma produce la paradoja.

Importante es saber que esta paradoja no constituye en modo alguno un mero juego intelectual; el propio Mannheim vivió y sintió tal paradoja con suma agudeza. Por mi parte, considero a Mannheim un modelo de integridad intelectual por la manera en que enfrentó este problema. Comenzó considerando el concepto marxista de ideología y se dijo que si ese concepto es verdadero, luego lo que yo estoy haciendo es también ideología, la ideología de la clase intelectual o la ideología de la clase liberal, algo que desarrolla el tipo de sociología a que ahora estoy entregado. La extensión del concepto de ideología de Marx produce por sí misma la paradoja de la reflexividad del concepto. Paradoja según la cual la teoría se convierte en parte de su propio referente. Ser absorbido, ser tragado por su propio referente es tal vez el destino del concepto de ideología.

Debemos hacer notar que esta extensión, esta generalización no tiene que ver solamente con la historia interna del marxismo, sino que ofrece paralelos en lo que los marxistas llaman sociología burguesa, especialmente la sociología norteamericana. Considérese por ejemplo a Talcott Parsons en su artículo “Un enfoque de la sociología del conocimiento” o en su libro El sistema social o considérese el ensayo clave de Edward Shils “Ideología y civilidad”.(4) Parsons y Shils propugnan una teoría del esfuerzo según la cual la función de un sistema social es corregir desequilibrios sociopsicológicos. Según esta hipótesis, toda teoría es parte del sistema de esfuerzo que describe. De manera que, lo mismo que en el caso de la teoría marxista, el concepto de esfuerzo, que anteriormente dominaba la sociología norteamericana, también llega a tragarse a sus propios representantes.

Estos excesos en la teoría son precisamente lo que nutre la paradoja discernida por Mannheim, una paradoja a la que el propio Mannheim llegó en virtud de una mera extensión epistemológica del marxismo. Expresada en términos epistemológicos generales, la paradoja de Mannheim puede enunciarse de la siguiente manera: ¿cuál es la condición epistemológica del discurso sobre la ideología si todo discurso es ideológico? ¿Cómo puede este discurso escapar a su propia exposición, a su propia descripción? Si el pensamiento sociopolítico está entretejido con la situación que ocupa el pensador, ¿no queda el concepto de ideología absorbido en su propio referente? El mismo Mannheim, como luego veremos, pugnó por llegar a un concepto no evaluativo de ideología, pero terminó en un relativismo ético y epistemológico.(5) Mannheim desea presentar la verdad sobre la ideología y sin embargo nos deja con una difícil paradoja.

Destruye el dogmatismo de la teoría al establecer las implicaciones relativistas de ésta. Pero no logra aplicar esta relatividad autorreferencial a su propia teoría. La aspiración de Mannheim a la verdad tocante a la ideología es ella misma relativa. Tal es la difícil paradoja que nos vemos obligados a enfrentar. Con todo eso, una manera de abordar esta paradoja puede ser poner en tela de juicio las premisas en que está basada. Tal vez el problema de la paradoja de Mannheim esté en la extensión epistemológica de un marxismo fundado en el contraste entre ideología y ciencia.

Si la base del pensamiento sociopolítico está fundada en otra parte, tal vez podamos salirnos de esta paradoja de Mannheim. Me pregunto pues si no debemos hacer a un lado el concepto de ideología opuesto a la ciencia y volver a lo que puede ser el concepto más primitivo de ideología, el concepto que la opone a la praxis. Esta será mi línea de análisis para establecer que la oposición entre ideología y ciencia es secundaria en comparación con la más importante oposición entre ideología y vida social real, entre ideología y praxis. En realidad, deseo sostener no sólo que la última relación es anterior a la primera, sino que debe ser reformulada la naturaleza misma de la relación ideología-praxis. En el contraste de ideología y praxis lo más importante no es la oposición; lo más importante no es la deformación o el disimulo de la praxis por obra de la ideología. Antes bien, lo más importante es una conexión interna entre los dos términos.

Ya anticipé estas observaciones cuando consideré el ejemplo concreto de la gente que vive en situaciones de conflictos de clase. ¿Cómo pueden los hombres vivir estos conflictos —sobre el trabajo, sobre la propiedad, sobre el dinero, etc.— si no poseen ya sistemas simbólicos que los ayuden a interpretar los conflictos? ¿No es el proceso de interpretación tan primitivo que en realidad es constitutivo de la dimensión de la praxis? Si la realidad social no tuviera ya una dimensión simbólica y, por lo tanto, si la ideología, en un sentido menos polémico o menos negativamente evaluativo, no fuera constitutiva de la existencia social, sino que fuera meramente deformadora y disimuladora, el proceso de deformación no podría iniciarse, El proceso de deformación está injertado en una función simbólica. Sólo porque la estructura de la vida social humana es ya simbólica puede deformarse. Si no fuera simbólica desde el comienzo, no podría ser deformada. La posibilidad de deformación es una posibilidad abierta únicamente por esta función.

¿Qué clase de función puede preceder a la deformación? Sobre esta pregunta debo decir que me ha impresionado mucho un ensayo de Clifford Geertz, “La ideología como sistema cultural”, que aparece en su libro La interpretación de las culturas. Sólo leí este ensayo después de haber escrito yo mismo sobre ideología,(6) de manera que estoy muy interesado en esta coincidencia de nuestro pensamiento. Geertz sostiene que los sociólogos marxistas y los sociólogos no marxistas tienen en común el hecho de prestar atención sólo a los factores determinantes de la ideología, es decir, a lo que causa y promueve la ideología. Pero lo que estos sociólogos no se preguntan es cómo opera la ideología. No se preguntan cómo funciona la ideología, no se preguntan cómo, por ejemplo, un interés social pueda ser “expresado” en un pensamiento, en una imagen o en una concepción de la vida. Descifrar la extraña alquimia por la que se da la transformación de un interés en una idea es para Geertz el problema que pasaron por alto los marxistas y los no marxistas por igual. Los explícitos comentarios de Geertz sobre uno de estos enfoques puede ser aplicado a ambos: si bien la teoría marxista de la lucha de clases y la concepción norteamericana de esfuerzo pueden ser convincentes como diagnósticos, no lo son desde el punto de vista de la función (207).(7) Creo que la distinción que hace Geertz es exacta. Esas sociologías pueden ofrecer buenos diagnósticos de la enfermedad social. Pero la cuestión de la función, es decir, la manera en que realmente opera una enfermedad, es en última instancia la cuestión más importante. Estas teorías fracasan, dice Geertz, porque pasaron por alto “el proceso autónomo de la formulación simbólica” (207). Por eso la cuestión que hay que volver a plantear es: ¿cómo una idea puede surgir de la praxis si la praxis no tiene inmediatamente una dimensión simbólica?

Como he de tratarlo más extensamente en una próxima conferencia, el propio Geertz intenta abordar este problema intróduciendo el marco conceptual de la retórica en la sociología de la cultura o, como diría la tradición alemana, en la sociología del conocimiento. Geertz cree que lo que falta en la sociología de la cultura es una apreciación significativa de la retórica, de las figuras, es decir, de los elementos de “estilo” —metáforas, analogías, ironías, ambigüedades, retruécanos, paradojas, hipérboles— que obran en la sociedad tanto como en los textos literarios. Geertz aspira a transferir algunos de los importantes puntos de vista logrados en el campo de la crítica literaria al campo de la sociología de la cultura. Tal vez sólo prestando atención al proceso cultural de la formulación simbólica, podamos evitar la caracterización despectiva de ideología considerada tan sólo como “parcialidad, ultrasimplificación, lenguaje emotivo y adaptación a los prejuicios públicos”, caracterizaciones tomadas todas, no de los marxistas, sino de los sociólogos norteamericanos.(8).

La ceguera tanto de marxistas como de no marxistas a lo que precede a los aspectos deformadores de la idcología es una ceguera que Geertz llama ceguera a la “acción simbólica”. Geertz toma esta expresión de Kenneth Burke, (9) y, según vimos, no se debe a una casualidad el hecho de que la expresión proceda de la crítica literaria y se aplique luego a la acción social. El concepto de acción simbólica es notable porque pone énfasis en la descripción de los procesos sociales más mediante tropos —Higuras estilísticas — que mediante rótulos. Geertz advierte que si no dominamos la retórica del discurso público, no podemos articular el poder expresivo y la fuerza retórica de los símbolos sociales.

Análogos puntos de vista se han expuesto en otros campos, por ejemplo, en la teoría de los modelos (que anteriormente estudié en el marco de otra serie de conferencias).(10) Básicamente todos estos enfoques tienen la misma perspectiva: no podemos enfocar la percepción sin proyectar también una red o urdimbre de moldes o modelos (Geertz diría de plantillas o heliografías) en virtud de las cuales articulamos nuestra experiencia. Debemos articular nuestra experiencia social de la misma manera en que debemos articular nuestra experiencia perceptiva. Así como los modelos en el lenguaje científico nos permiten ver cómo se manifiestan las cosas, nos permiten ver las cosas como esto o aquello, de la misma manera nuestros moldes o plantillas sociales articulan nuestros papeles, articulan nuestra posición en la sociedad como esto o aquello. Y tal vez no sea posible ir más allá de esta primitiva estructuración. La índole misma de nuestra existencia biológica hace necesaria otra clase de sistema de información, el sistema cultural. Como no poseemos un sistema genético de información tocante a la conducta humana, necesitamos un sistema cultural. No existe ninguna cultura sin semejante sistema. Sostengo pues la hipótesis de que cuando se trata de seres humanos no es posible un modo de existencia no simbólico y aun menos un tipo no simbólico de acción. La acción está inmediatamente regida por moldes culturales que suministran plantillas o modelos para organizar procesos sociales y psicológicos, tal vez de la misma manera en que los códigos genéticos —aunque no estoy seguro de esto (11)— suministran plantillas para Organizar procesos orgánicos (216). Así como en nuestra experiencia natural es necesario trazar mapas, los mapas son también necesarios en nuestra experiencia de la realidad social.

La atención que ponemos en el funcionamiento de la ideología en su nivel simbólico y fundamental demuestra el verdadero papel constitutivo que la ideología tiene en la existencia social. En nuestra investigación de la naturaleza de la ideología falta dar todavía OLro paso. Hemos seguido el concepto de ideología desde Marx hasta la paradoja de Mannheim y luego tratamos de librarnos de la paradoja volviendo a considerar una función más primitiva de la ideología. Con todo, todavía necesitamos determinar el lazo que une el concepto de ideología marxista entendida como deformación y el concepto integrador de ideología que encontramos en Geertz. ¿Cómo es posible que la ideología desempeñe estos dos papeles, el primitivo papel de integración de una comunidad y el papel de deformación del pensamiento por obra de intereses?

Me pregunto si el punto decisivo no será, como lo sugirió Max Weber, el empleo de la autoridad en una comunidad dada. Podemos convenir con Geertz, por lo menos en el plano de la hipótesis, en que los procesos orgánicos de la vida están regidos por sistemas genéticos (216). Pero, según vimos, la flexibilidad de nuestra existencia biológica hace necesario un sistema cultural para ayudar a organizar nuestros procesos sociales. Como falta un sistema genético, la necesidad de un sistema cultural es en consecuencia muy aguda, precisamente en el punto en que el orden social plantea el problema de la legitimación del sistema existente de liderazgo. La legitimación de un liderazgo nos coloca frente al problema de la autoridad, de la dominación y del poder, frente al problema de la jerarquización de la vida social. Aquí-la ideología ticne un papel bien significativo. Por más que aparezca de manera difusa cuando se la considera tan sólo en su función integradora, el lugar que ocupa la ideología en la vida social tiene una concentración especial. Este lugar privilegiado del pensamiento ideológico se da en la política; aquí surgen las cuestiones de legitimación. El papel de la ideología consiste en hacer posible una entidad política autónoma al suministrar los necesarios conceptos de autoridad que le dan significación (218).

Al analizar esta cuestión de la legitimación de la autoridad, utilizo la obra de Max Weber. Ningún otro sociólogo ha meditado tanto sobre el problema de la autoridad. La discusión de Weber se concentra en el concepto de Herrschaft.

Este concepto se ha traducido como autoridad y también como dominación; su carácter convincente se debe precisamente al hecho de que el término significa precisamente las dos cosas. En un grupo dado, dice Weber, apenas se manifiesta una diferenciación entre un cucrpo gobernante y el resto del grupo, el cuerpo gobernante tiene el poder de conducción y el poder de imponer el orden mediante la fuerza. (Weber considera especialmente esta última facultad como el atributo esencial del Estado.) Aquí la ideología entra en juego porque ningún sistema de liderazgo, ni siquiera el más brutal, gobierna sólo mediante la fuerza, mediante la dominación. Todo sistema de liderazgo requiere no sólo nuestra sumisión física sino también nuestro consentimiento y cooperación. Todo sistema de liderazgo desea que su gobierno descanse no meramente en la dominación; también desea que su poder esté garantizado por el hecho de que su autoridad sea legítima. Papel de la ideología es legitimar esa autoridad. Más exactamente, si bien la ideología sirve, según ya dije, como el código de interpretación que asegura la integración, la ideología lo hace justificando el actual sistema de autoridad.

El papel de la ideología como fuerza legitimante persiste porque, como lo mostró Weber, no existe ningún sistema de legitimidad absolutamente racional. Y esto es cierto aun en el caso de aquellos sistemas que proclaman haber roto Completamente tanto con la autoridad de la tradición como con la autoridad de todo líder carismático. Posiblemente ningún sistema de autoridad puede romper por completo con esas figuras primitivas y arcaicas de la autoridad.

Hasta el sistema de autoridad más burocratizado exhibe algún código para satisfacer nuestra creencia en su legitimidad. En una próxima conferencia daré ejemplos específicos de la manera en que Weber describe la tipología de la autoridad, según el sistema de legitimidad que representa cada tipo.

Sostener que no existe ningún sistema de autoridad enteramente racional significa sin embargo pronunciar un juicio meramente histórico o una simple predicción. La estructura misma de la legitimación asegura el necesario papel de la ideología. La ideología debe superar la tensión que caracteriza el proceso de legitimación, una tensión entre la pretensión a la legitimidad por parte de la autoridad y la creencia en esa legitimidad por parte de la ciudadanía.

La tensión se da porque si bien la creencia de la ciudadanía y la pretensión de la autoridad deberían estar en el mismo nivel, la equivalencia de creencia y pretensión nunca es verdaderamente real, sino que es siempre más o menos una fabricación cultural. De manera que en la pretensión a la legitimidad por parte de la autoridad siempre hay algo más que en las creencias realmente sustentadas por los miembros del grupo.

Esta discrepancia entre pretensión y creencia puede ser la verdadera fuente de lo que Marx llamó plusvalía (Mehrwert). La plusvalía no es necesariamente un concepto exclusivo de la estructura de producción, sino que es necesario en la estructura del poder. En los sistemas socialistas, por ejemplo, aunque no permiten la propiedad privada de los medios de producción, la plusvalía aún existe a causa de la estructura del poder. Esta estructura del poder plantea las mismas cuestiones que las demás estructuras, principalmente una cuestión de creencia. Cree en mí, exhorta el líder político. La diferencia entre la pretensión expuesta y la creencia ofrecida significa la plusvalía, que es común a todas las estructuras de poder. En su pretensión a la legitimidad, toda autoridad pide más de lo que los miembros del grupo están dispuestos a ofrecer en cuanto a creencia o credo. Cualquiera que sea la parte que tenga la plusvalía en la producción, no me propongo en modo alguno negarla; lo que deseo es antes bien ampliar la noción de plusvalía y demostrar que el lugar en que más persiste puede ser en la estructura del poder.

El problema que estamos considerando nos viene desde Hobbes: ¿cuál es la racionalidad y la irracionalidad del contrato social? ¿Qué damos y qué recibimos? En este intercambio, el sistema de justificación o de legitimación desempeña un continuo papel ideológico. El problema de la legitimación de la autoridad nos coloca frente a un punto crítico entre un concepto neutral de integración y un concepto político de deformación. La degradación, la alteración y las enfermedades de la ideología pueden tener su origen en nuestra relación con el sistema de autoridad existente en nuestra sociedad. La ideología va más allá de la integración y llega a la deformación y la patología cuando trata de salvar la tensión entre autoridad y dominación. La ideología trata de asegurar la integración entre pretensión a la legitimidad y creencia, pero lo hace justificando el sistema de autoridad existente tal como es. El análisis de Weber sobre la legitimidad de la autoridad revela un tercer papel mediador de la ideología. La función legitimante de la ideología es el eslabón que conecta el concepto marxista de ideología entendida como deformación y el concepto integrador de ideología que encontramos en Geertz.

Con esto concluimos el resumen de los problemas de la ideología estudiados en mis conferencias. Las conferencias sobre ideología se desarrollan en el orden siguiente.(12) El punto de partida es el papel de la ideología como deformación según está expuesto en los escritos del joven Marx. Mi estudio se basa en secciones de la Crítica de la “Filosofía del Derecho” de Hegel, en los Manuscritos Económicos y Filosóficos y en La Ideología Alemana. Luego estudio los escritos del marxista francés contemporáneo Louis Althusser, los principales textos que considero son sus libros For Marx y Lenin and Philosophy.

Luego me ocupo de una porción de Ideology and Utopia de Karl Mannheim, aunque parte de nuestra investigación sobre el libro de Mannheim queda relegada a mi discusión de la utopía. Al considerar a Max Weber y partes de su Economy and Society mi principal estudio se-refiere al papel que desempeña la ideología en la legitimación de sistemas de autoridad. A la discusión de Max Weber sigue la de Jiirgen Habermas, principalmente el contenido de su libro Knowledge and Human Interests. La sección de las conferencias dedicada a la ideología termina con un análisis de la función integradora de la ideología.

Aquí me baso en Geertz, especialmente en su artículo “La ideología como sistema cultural”, y también expongo algunos comentarios míos. Al pasar de la ideología a la utopía, (13) sólo deseo en esta primera conferencia delinear el paisaje general y conceptual de la utopía. Como dije al comienzo de esta conferencia, parece que no hay transición alguna desde la ideología a la utopía. Una excepción podría ser el tratamiento de la utopía que da una sociología científica, especialmente la versión marxista ortodoxa. Por no ser científica, la utopía es caracterizada por los marxistas como ideológica. Sin embargo, esta reducción es atípica. Cuando se consideran fenomenológicamente la ideología y la utopía, es decir, cuando un enfoque descriptivo tiene en cuenta la significación de lo que se presenta, la ideología y la utopía pertenecen a dos géneros semánticos distintos.

La utopía se distingue particularmente por ser un género declarado; tal vez éste sea un buen lugar para comenzar nuestra comparación de ideología y utopía: existen obras que se llaman utopías, en tanto que ningún autor pretende que su obra es una ideología. Tomás Moro acuñó la palabra “utopía” que es el título de su famoso libro escrito en 1516. Como sabemos, la palabra significa lugar que no existe, ninguna parte, ningún lugar; es la isla que no está en ninguna parte, el lugar que no existe en un lugar real. Por lo tanto en su autodescripción, la utopía se sabe utopía y pretende ser una utopía. La utopía es una obra muy personal e idiosincrásica, es la creación distintiva de su autor. En cambio, no se une ningún nombre propio a la ideología como autor. Cualquier nombre unido a una ideología es anónimo, es el amorfo “ellos”, es simplemente das Man. Ello no obstante, me pregunto si no podemos estructurar el problema de la utopía exactamente como estructuramos el problema de la ideología. En otras palabras, ¿no podemos partir desde un concepto casi patológico de utopía y ahondar luego hasta encontrar alguna función comparable precisamente con la función integradora de la ideología? A mi juicio, esta función se cumple exactamente en virtud de la noción de “ningún lugar”. Quizás una estructura fundamental de la reflexividad que podemos aplicar a nuestros papeles sociales sea la capacidad de concebir un lugar vacío desde el cual podamos echar una mirada sobre nosotros mismos.

Pero para desenterrar esta estructura funcional de la utopía debemos ir más allá de los contenidos específicos de las utopías particulares. Las utopías hablan de tantos temas divergentes —la condición de la familia, el consumo de bienes, la propiedad de cosas, la organización de la vida pública, el papel de la religión, etc. — que resulta extremadamente difícil hacerlas encajar dentro de un simple marco. En realidad, si consideramos las utopías de acuerdo con sus contenidos, encontramos utopías opuestas. Tocante a la familia, por ejemplo, algunas utopías legitiman toda clase de comercio sexual, en tanto que otras propician una vida monástica. En lo que se refiere al consumo, algunas utopías propugnan el ascetismo en tanto que otras promueven un estilo de vida suntuoso. De manera que no podemos definir las utopías de una manera común por sus contenidos. Faltando la unidad temática de las utopías, debemos buscar la unidad en su función.

De manera que propongo que vayamos más allá de los contenidos temáticos de la utopía para llegar a su estructura funcional. Sugiero que partamos de la idea central de “ningún lugar”, implícita en la misma palabra “utopía” y en las descripciones de Tomás Moro: un lugar que no existe en un lugar real, una ciudad espectral, un río que no tiene agua, un príncipe sin pueblo, etc. Aquello en lo que debemos hacer hincapié es el provecho de esta especial extraterritorialidad. Desde ese “ningún lugar” puede echarse una mirada al exterior, a nuestra realidad, que súbitamente parece extraña, que ya no puede darse por descontada. Así, el campo de lo posible queda abierto más allá de lo actual; es pues un campo de otras maneras posibles de vivir.

Este desarrollo de nuevas perspectivas posibles define la función más importante de la utopía. ¿No podemos decir entonces que la imaginación misma —por obra de su función utópica— tiene un papel constitutivo en cuanto a ayudarnos a repensar la naturaleza de nuestra vida social? ¿No es la utopía el modo en que repensamos radicalmente lo que sea la familia, lo que sea el consumo, lo que sea la autoridad, lo que sea la religión, etc.? ¿No representa la fantasía de Otra sociedad posible exteriorizada en “ningún lugar” uno de los más formidables repudios de lo que es? Si quisiéramos comparar esta estructura de la utopía con un tema de la filosofía de la imaginación (que precisamente estoy estudiando ahora en otro lugar),(14) yo diría que es como las variaciones imaginativas respecto de una esencia, como diría Husserl. La utopía introduce variaciones imaginativas en cuestiones tales como la sociedad, el poder, el gobierno, la familia, la religión. En la utopía trabaja ese tipo de neutralización que constituye la imaginación entendida como ficción. Propongo pues que la utopía, tomada : en su nivel radical como la función del “ningún lugar” en la constitución de la acción social o simbólica, sea la contrapartida de nuestro primer concepto de ideología. Podemos decir que no hay integración social sin subversión social, La reflexividad del proceso de integración se da mediante el proceso de subversión. El concepto de “ningún lugar” pone a distancia el sistema cultural; vemos nuestro sistema cultural desde afuera gracias precisamente a ese “ningún lugar”.

Lo que confirma esta hipótesis de que la función más radical de la utopía es inseparable de la función más radical de la ideología es el hecho de que el punto decisivo de ambas está efectivamente en el mismo lugar, es decir, en el problema de la autoridad. Si toda ideología tiende, en última instancia, a legitimar un sistema de autoridad, ¿no intenta toda utopía afrontar el problema del poder mismo? Lo que en definitiva entra en juego en la utopía es no tanto el consumo, la familia o la religión como la utilización del poder en todas estas instituciones. ¿No se debe acaso a que existe una brecha de credibilidad en todos los sistemas de legitimación de la autoridad el que exista también un lugar para la utopía? En otras palabras, ¿no es función de la utopía exponer la brecha de credibilidad presente en todos los sistemas de autoridad que, según dije antes, exceden nuestra confianza en ellos y nuestra creencia en su legitimidad? Es muy posible entonces que el punto en el que la ideología pasa de su función integradora a su función deformadora sea también el punto de cambio en el sistema utópico. De manera que presto mucha atención a la función que tienen el poder, la autoridad y el dominio en la utopía; pregunto quién posee el poder en una utopía dada y cómo el problema del poder es subvertido por la utopía.

Aunque se trata de una hipótesis más insegura, es también posible que la ideología y la utopía se hagan patológicas en el mismo punto, es decir, en el sentido de que la patología de la ideología es disimulo en tanto que la patología de la utopía es evasión. El “ningún lugar” de la utopía puede llegar a ser un pretexto de evasión, una manera de escapar a las contradicciones y ambigüedades, del uso del poder y del ejercicio de la autoridad en una situación dada. Esta posibilidad de evasión que ofrece la utopía corresponde a una lógica de todo O nada. No existe ningún punto de conexión entre el “aquí” de la realidad social y el “otro lugar” de la utopía. Esta disyunción permite que la utopía evite cualquier obligación de afrontar las reales dificultades de una sociedad dada. Todas las tendencias regresivas tan a menudo denunciadas en los pensadores utópicos —como por ejemplo la nostalgia por el pasado, la nostalgia de algún paraíso perdido— proceden de esta inicial desviación del “ningún lugar” respecto del aquí y del ahora. De modo que mi problemática, que no deseo anticipar más ahora, es la siguiente: ¿No implica la función excéntrica de la imaginación entendida como la posibilidad del “ningún lugar” todas las paradojas de la utopía?; y, ¿no es esta excentricidad de la imaginación utópica al mismo tiempo la cura de la patología del pensamiento ideológico que tiene su ceguera y estrechez precisamente en su incapacidad para concebir un “ningún lugar”? La próxima conferencia comienza tratando al joven Marx y discutiendo pasajes de la Crítica de la “Filosofía del Derecho” de Hegel y de los Manuscritos económicos y filosóficos. Al comenzar esta sección de conferencias so" re ideología me interesa principalmente examinar la oposición entre ideología y praxis en el joven Marx, oposición que precede a la-oposición predominante en el marxismo posterior entre ideología y ciencia.

Notas

(1) Por razones de estilo, la terminología de Ricoeur en todas estas conferencias se refiere generalmente, ya a la imaginación social, ya a la imaginación cultural, pero no a ambas al mismo tiempo. Este aspecto estilístico no debería oscurecer el hecho de que la forma de imaginación que le interesa a Ricoeur en estas conferencias es decididamente, social y cultural. Lo social, dice Ricoeur:

“tiene más que ver con los papeles que nos son asignados en las instituciones, en tanto que lo cultural implica la producción de obras de la vida intelectual.

Lo social parece surgir de la diferencia que existe en varias lenguas —y ciertamente en francés— entre lo social y lo político. Lo político se concentra en la institución de lo constitucional, en el hecho de compartir el poder, etc., en tanto que lo social comprende los diferentes papeles que nos asignan instituciones varias. Lo cultural, por otra parte, tiene más que ver con el medio del lenguaje y la creación de ideas.” (Conversación con el compilador.)

(2) Estas conferencias comprendían otro curso que Ricoeur dictó en el trimestre de otoño de 1975 en la Universidad de Chicago. El curso se denominaba “La imaginación como problema filosófico”.

(3) Como Ricoeur lo aclarará luego en esta conferencia, el término “función” tiene un sentido muy diferente del que se le da en el funcionalismo sociológico. Lo que está en juego es precisamente aquello de que no se ocupa el funcionalismo: cómo funcionan realmente la ideología y la utopía, cómo operan. Según lo explica Ricoeur, esto es algo completamente diferente de la atención que el funcionalismo presta meramente a las causas, a los factores determinantes y a sus resultantes esquemas o uniformidades.

(4) En la bibliografía aparece la lista de obras. Véase también la discusión de Parsons y Shils y la discusión sobre la teoría del esfuerzo contenida en Clifford Geertz, “Ideology as a Cultural System”, en The Interpretation of Cultures, págs. 197-99, 203-7.

(5) Véase Geertz, The Interpretation of Cultures, pág. 194.

(6) Paul Ricoeur, “Science et Idéologie”, Revue Philosophique de Louvain (1974), 72: 326-56; traducida ahoracomo “Science and Ideology”, Hermeneutics and the Human Sciences, 222-46.

(7) La referencia a Geertz aquí es únicamente a la teoría del esfuerzo. Los números de páginas indicados en el resto de esta primera conferencia se refieren a “Ideology as a Cultural System” contenido en The Interpretation of Cultures de Geertz.

(8) Geertz, ibíd., pág. 193, al citar a F. X. Sutton y otros, The American Business. Creed, págs. 3-6.

(9) Kenneth Burke, The Philosophy of Literary Form.

(10) Estas conferencias abarcaron parte de un curso de Ricoeur dictado en cooperación con David Tracy sobre “El lenguaje analógico” en el trimestre de primavera de 1975 en la Universidad de Chicago.

(11) Ricoeur se pregunta cómo adecuados códigos genéticos obran como modelos para la organización de los procesos orgánicos. Como se dijo unas pocas líneas antes en el texto, si no fuera por la flexibilidad de nuestra existencia biológica, el sistema cultural sería innecesario.

(12) El orden indicado en este párrafo fue modificado con respecto al original proyecto de las conferencias de Ricoeur. El orden es congruente con el que se sigue en las conferencias sobre ideolo gía y es algún tanto diferente del orden originalmente propues to. Los cambios producidos en el orden de la exposición y en la elección de los pensado res son los siguientes: Orden propuesto (en la conferencia original): la ideología como:

1. Deformación: Marx, marxistas alemanes (Horkheimer, Habermas), marxistas franceses (Althusser), Mamnheim.

2. Integración: Geertz, Erikson, Runciman.

3. Legitimación: Weber.

Orden actual: La ideología como:.

1. Deformación: Marx, Althusser, Mannheim.

2. Legitimación: Weber, Habermas.

3. Integración: Geertz.

Horkheimer, Erikson y Runciman quedan eliminados como figuras centrales en las presentes conferencias. (En laconferencia introductoria original se hacía referencia al capítulo sobre ideología de Identity: Yoush and Crisis de Erikson y a Social Theory and Political Practice de Runciman.) Se menciona a Horkheimer de nuevo sólo tangencialmente: sólo dos o tres veces hay breves referencias a Erikson, y Runciman no es mencionado nuevamente.

El lector podrá observar que la presentación introductoria de la ideología en esta primera conferencia —un movimiento que va desde la deformación a la integración y a la legitimación — sigue el orden originalmente propuesto para las restantes conferencias sobre ideología.

(13) La relativa diferencia que hay en el espacio dedicado al tratamiento de la ideología y de la utopía en esta primera conferencia corre paralela con la diferencia de número de las conferencias en general. De las 18 conferencias, sólo tres tratan la utopía; una se refiere a Mannheim otra a Saint-Simon y la tercera a Fourier.

(14) Véase la nota 2.

|

| Paul Ricoeur: Ideología y utopía, 1986 |

Ideología y utopia

Paul Ricoeur

Descripción:

El autor investiga los conceptos de ideología y utopía, considerando que en ambos fenómenos hay un factor positivo y necesario para la construcción de los discursos sobre la vida social real, como lugares en los que la sociedad deposita las respuestas a los cambios históricos y sociales.

Fecha de publicación original: 1986.

Comentarios

Publicar un comentario