Alfredo Errandonea: Historia institucional de la Sociología en Uruguay (2003)

Historia institucional de la Sociología

Alfredo Errandonea

El siguiente trabajo de Alfredo Errandonea está inconcluso. Trata de la Historia Institucional de la Sociología en el Uruguay y es el resultado de una inmensa investigación bibliográfica sobre la producción sociológica que coordinaba en el Departamento de Sociología. Desafortunadamente falleció antes de haber culminado la investigación dejando estas conclusiones sin terminar. De todas formas, por lo avanzado del trabajo y por la riqueza de la información que subyace a éstas conclusiones, nos parece importante darle a luz.

Marcos Supervielle.

Capítulo I. Introducción

1. El comienzo de la historia acumulativa de la Sociología nacional

Con muy contadas, aisladas y bien conocidas excepciones anteriores, el proceso de construcción acumulativo del conocimiento sociológico sobre la sociedad uruguaya, con una perspectiva científica, se inició académicamente en el país exactamente cuando promediaba el presente siglo. Al punto de que puede tomarse a 1950 como el primer año en que comienzan a realizarse y aparecer trabajos publicados sobre nuestra sociedad que merezcan figurar en una historia acumulativa del conocimiento de este tipo construido en el país. Lo que no invalida el mérito de las principales de aquellas obras antecedentes que, aisladas y no sistematizadas en trabajo acumulativo, las habían precedido, como pioneras en la historia del conocimiento social de la realidad del país en el Uruguay.

A la vez, este medio siglo transcurrido desde ese comienzo sistemático y acumulativo, parece ser el del lapso temporal en que la sociedad uruguaya, luego de haber alcanzado su mayor desenvolvimiento social sobre las bases en que se construyó el Uruguay moderno; y a partir de la alteración de ciertas condiciones del contexto internacional que lo hizo posible, experimenta un cambio de rumbo en la dinámica de su consolidación como sociedad nacional. Cambio que sus intelectuales viven como prolongada crisis en busca aún inconclusa de un nuevo modelo. Sea como sea, parece claro que durante ese período -más sobre el comienzo de élocurre en el país una inflexión de su proceso social; y que la mayor parte de los aspectos de la realidad estructural actual, remiten a transformaciones importantes acaecidas en él para su cabal comprensión. Justamente, este es el contexto en que se desarrolla el trabajo sociológico nacional.

Este lapso temporal estratégico en el proceso social uruguayo, coincide entonces con la institucionalización profesional científica de la Sociología en el país.

2. Periodización

Durante la segunda mitad del siglo XX, en que tuvo lugar todo el desarrollo del ámbito académico y profesional de la Sociología en nuestro país, necesariamente tienen que distinguirse etapas, que deberían constituir períodos con características propias.

Si se toman en consideración las características de la producción, las formas de construir el conocimiento sociológico, y las etapas en la conformación de la organización institucional académica de la disciplina en el país, así como las condiciones políticas, sociales e institucionales generales de la nación para esa producción, podemos hacer una subdivisión temporal en los siguientes períodos, que coincide y se inspira en la que realizamos en un trabajo anterior dedicado a un análisis provisorio de las características de la realización de trabajos de limitada dimensión:

1º) Período fundacional: 1950 1967.Entre 1950 y 1955 se produce el comienzo de una actividad continua de preocupación por la sociedad nacional, realizada desde las posiciones docentes, con muy escasa producción escrita publicada, pero durante la cual se asienta ya un trabajo continuo de reflexión y observación científica sobre nuestra realidad. Podría distinguírselo como “sub-período” de desarrollo “desde las cátedras”.

A partir de 1956 y hasta 1967, se organizan y fundan algunos grupos e instituciones dedicadas a la investigación y se inicia la realización de grandes trabajos empíricos. En torno a todo ello, comienzan a aparecer jóvenes que se incorporan a las tareas y que desarrollan vocación sociológica; algunos de los cuales van al exterior a cursar estudios específicos. El resultado es la aparición de informes de investigación y libros, y el inicio de publicaciones periódicas dedicadas a la disciplina.

Fue un período en el cual el país todavía vivía del esplendor del “Uruguay batllista”, con su extensión mas o menos artificial durante una década; pero en el que se produjo el cambio de las condiciones internacionales que lo hicieron posible, y se experimentaba la crisis que conduciría a su quiebre.

La principal y más estable de aquellas instituciones de investigación, se creó en la órbita de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a iniciativa de la cátedra de Sociología. Fue el Instituto de Ciencias Sociales; que comenzó a funcionar en 1958.

2º) Período de institucionalización académicouniversitaria: 1968 1973.A partir de 1968 se opera la reorganización del Instituto de Ciencias Sociales como instituto central de la Universidad; se proveen por concurso de oposición sus cargos con una nueva generación de sociólogos de formación específica, realizada en muchos casos en el exterior; y se crea la carrera de Sociología en el país.

Pero son años convulsionados, en los cuales el sistema institucional comienza a autoritarizarse y se multiplican las tensiones sociales, hasta la ruptura del golpe de estado y la intervención de la Universidad en 1973. Sin embargo, fue este el período de mayor institucionalización académico-universitaria de la Sociología; que se retomará luego de la dictadura.

3º) Período de interrupción de institucionalidad universitaria y de emergencia de los “centros privados”: 1974 1984.A fines de octubre de 1973, la dictadura interviene a la Universidad. La Intervención cerrará al Instituto de Ciencias Sociales, y creará en su lugar al Instituto de Estudios Sociales, directamente dependiente del Rector interventor. Las condiciones de trabajo sociológico en el país son altamente restrictivas; y como en otras disciplinas sociales, muchos de los sociólogos en actividad se ven obligados a emigrar.

Los que consiguen quedarse organizan centros académicos privados, en los cuales se produce un desarrollo y crecimiento de la disciplina en el país, pese a las restricciones existentes. El ambiente constituido en el período precedente había sembrado en el Uruguay el germen de este desarrollo.

Luego del plebiscito de 1980, que significó una gran derrota para el régimen dictatorial y el preanuncio de la aproximación de su fin aún para sus personeros, las condiciones de trabajo sociológico se liberalizaron en cierto grado, y los centros privados afirmaron su trabajo y desarrollaron docencia de la disciplina. Fue una “transición de hecho”, que las condiciones dictatoriales permitieron.

4º) Período de la profesionalización y consolidación académica y profesional: 1985 1989.Al regreso de la institucionalidad democrática, se restablecieron las autoridades universitarias autónomas legitimas, y se reconstituyó la organización institucional académica de la disciplina como lo estaba el día antes de la Intervención. Pero ahora el ambiente sociológico estaba considerablemente acrecido. La reapertura de la Licenciatura convocó a cientos de jóvenes en vez de las decenas del período predictatorial. Volvieron muchos de los sociólogos emigrados y aparecieron otros enteramente formados en el exterior; todos los cuales se sumaron a los que se habían formado durante la dictadura en los centros privados. Estos continuaron su actividad, y se gestaron empresas que actuaron en el mercado proporcionando puestos de trabajo profesional sociológico.

Desde 1986, la Universidad inició un proceso de reorganización institucional de la Ciencias Sociales en su ámbito; el cual culminaría en 1990 con el nacimiento y comienzo de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales, a la cual se trasladarían entre otros organismos docentesel Instituto de Ciencias Sociales transformado en su Departamento de Sociología.

Por ello, puede considerarse a 1990 como el punto de arranque de un segundo sub-período de este período de profesionalización y consolidación académica, o como un 5º adicional, centrado en el hecho de la actividad de la novel Facultad y sus consecuencias. Pero razones prácticas de nuestro trabajo, llevaron a detener nuestra indagación en el momento de constitución de ella; dejando afuera de su universo temporal a la década de los noventa.

Capítulo II. Primer período: 1950-1967

1. El escenario de la emergencia

El período que nos ocupa en este primer capítulo, abarca desde 1950 hasta 1967 inclusive. Es decir, desde la fecha en que comenzaron a realizarse y aparecer publicados con cierta continuidad trabajo sociológicos sobre la realidad del país, que denotan la presencia de una actividad investigativa académica estable (como se verá, esto ocurre de manera más estable y densa desde 1956, por lo que marcamos ese año como límite entre dos subperíodos1 ; hasta que en 1967 se produce una renovación importante de los elencos principales de investigadores y se agota la extensión de la “paz institucional” de que el país gozó durante la vigencia del “modelo batllista”, quebrado sobre mediados de la década anterior.

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por la larga vigencia de ese “modelo batllista”, durante el cual la sociedad uruguaya se modernizó en base al papel de un estado intervencionista y protector, de modalidad socialdemócrata y políticamente liberal, que produjo un “welfare state” muy consensual, gracias a una coyuntura internacional favorable. De alguna manera, se puede decir que la década de los cincuenta configuró “el esplendor de la decadencia”, en el sentido de que la sociedad uruguaya vivía aún en el auge de su “estado de bienestar” cuando las bases que lo sustentaban se estaban agotando, y comenzaba a incubarse la larga crisis que le seguiría. Y la década siguiente fue la del lento crecimiento de las tensiones sociales consecuentes; las que se hacen manifiestas desde fines de 1967 y 1968.

Porque, en el escenario internacional, en los primeros años de la década de los cincuenta, efectivamente desaparecerán las últimas estribaciones de una larga coyuntura mundial que había hecho posible un desarrollo relativamente autónomo de los países como el Uruguay, aún en su caso con un pequeño mercado interno al cual dedicó su industrialización por sustitución de importaciones (en la industria liviana) y durante la cual pudo acumular y gastar el excedente que le produjo su sector agroexportador con ventajosas condiciones en sus términos de intercambio. Después del final de la guerra de Corea (19501953), el centro capitalista mundial (ahora desplazado a EE.UU, en un esquema bipolarizado de rígida división de áreas de influencia, en el cual toda la región estaba asignada a la norteamericana), reasumió su rol de productor internacional de manufacturas, desde una estructura que deterioraría definitivamente la relación de términos de intercambio en nuestro perjuicio. Cuando promediaba la década del 50', en el país estancó el crecimiento de su PBI, y lentamente se iría introduciendo en una larga crisis que haría insustentable al modelo batllista. Desde luego, ya no sería posible para la región mayores saltos industriales mas o menos autónomos para acceder a la industria pesada. Lo que se haría desde entonces en ese terreno sería, a lo sumo, en los países mayores de la región, asumir el papel de sede con mano de obra barata, para el establecimiento de empresas extranjeras multinacionales para atender su mercado interno y otros; de presencia o retiro por decisiones que les eran totalmente ajenas. Y ni si quiera ese era el caso para un país de mercado tan pequeño como el nuestro. Cuando los efectos de este cambio de coyuntura internacional se hicieran sentir y el modelo batllista se resquebrajara, ello tendría su traducción en la progresiva pérdida de la tan preciada estabilidad política. Y si bien la elite política del país se las ingeniaría para aplazar y mitigar los efectos sociales de este cambio; era inevitable que su ‘política de parches’ tendría una flexibilidad temporal acotada. La “Suiza de América” y el país de Maracaná, tenía los días contados. El primer síntoma fue la derrota electoral batllista de 1958, y la sucesión de dos gobiernos blancos de diferente signo, en búsqueda del modelo sustitutivo. La reforma constitucional de 1967, que buscó fortificar al Poder Ejecutivo, y la elección presidencial de un general con prestigio de buen administrador, austero y honesto, con que volvieron los colorados al gobierno -votados en 1966-, fue el último intento antes del golpe de timón a la derecha en la política económica. Que implicaría el comienzo de la pérdida de consenso del sistema. Ese cambio de rumbo se dio bajo la presidencia de Jorge Pacheco Areco (desde fines de 1967), mediante la autoritarización neta del sistema; que culminaría en el golpe de estado militar de 1973. Pero este proceso ya corresponde al siguiente de los períodos que hemos trazado.

2. Características generales

Los tres lustros largos (1950-1967) que ocupan este primer período, constituyen el escenario donde se desarrollan los primeros trabajos sociológicos realizados de manera mas o menos continua, donde comienza y crece la organización académica de la investigación social en el país, en proceso acumulativo. Su transcurso fue el contexto social que recogen las investigaciones de la época.

Ello ocurre en un proceso social de toma de conciencia por parte de la intelectualidad nacional, del agotamiento del muy peculiar modelo uruguayo del estado de bienestar, que suele ser designado como “el Uruguay batllista”; y del desarrollo del pensamiento crítico post batllista. Era la percepción de las perspectivas de dificultades que se le abrían al futuro del país, en medio de la constatación que se comenzaba a sentir del estancamiento y crisis del Uruguay conocido hasta entonces.

En el imaginario de los uruguayos, el país seguía siendo el de “como el Uruguay no hay” y de la “Suiza de América”; por lo menos, hasta bien entrado el período. Pero entre los intelectuales ya se comenzaba a hacer conciencia de la crisis, e incluso a preguntarse si el país era viable. Era el inicio de la reflexión post-batllista. Sus actores fueron aquellos que en literatura se designaron como la “generación del 45”.

Los intelectuales asumían mayoritariamente una actitud crítica de izquierda, que le costaba encontrar eco en los niveles populares. El semanario “Marcha” se había convertido en la concreción del alma de esta perspectiva crítica; era leído por toda la elite, pero cuando intentó traducir esa penetración en la vertiente política y se postuló como opción electoral, no consiguió alcanzar ninguna representación parlamentaria.

La oposición de izquierda siguió estando limitada a una presencia parlamentaria muy minoritaria y testimonial, y a la influencia en las organizaciones sindicales y populares.

La traducción de esta visión crítica en el ambiente académico sociológico, como también en la Economía, por aquellos años, asumió en el país la inspiración desarrollista que estaba de moda en el ámbito regional, fundamentalmente en su versión cepalina. Es decir que comenzaría por una orientación mas moderada que la que estaban imprimiendo los intelectuales de izquierda, en auge en el país. La académica era una visión más ingenua, dirigida voluntaristamente a “corregir” el proceso; pero más compartida, con mayor consensualidad entre las diferentes perspectivas de la época. La idea de que una planificación que se pusiera como meta el desarrollo económico y social, y superara las estructuras tradicionales defendidas por los viejos grupos de poder locales, encontró eco hasta en la política exterior norteamericana (cuya mayor expresión fue la kennediana “Alianza para el Progreso”).

Andando los años sesenta, este punto de vista empezó a ser fuertemente polemizado desde el planteo de la dependencia. Pero el cambio de prevalencia de perspectiva en el ámbito académico, recién se producirá en el período siguiente.

3. Confrontaciones de orientaciones

Interpretada de una u otra manera, lo cierto es que en general predominaba en la época una perspectiva teórica que, sin dejar ya entonces, de hacer conciencia de la crisis en que se internaba el país, trasmitía la idea de que ella era afrontable desde la voluntad política de planificar el desarrollo y superar los obstáculos que a él le imponían las circunstancias; y que ello era posible con ciertos cambios estructurales, cuyo emprendimiento estaba al alcance de la propia sociedad nacional y sin alteraciones traumáticas demasiado fuertes, en la medida en que se adoptaran medidas tendientes “al desarrollo” (es el “desarrollismo”, procedente desde la Economía).

Entonces, ya consciente de la situación crítica, pero aún optimista; la propuesta desarrollista consistía en una planificación timoneada desde el Estado, que se pusiera como meta el desarrollo económico y social, y superara los obstáculos estructurales y las resistencias institucionales, detrás de los cuales se parapetaban los viejos intereses oligárquicos. Ello no sólo se presentaba como posible, sino de acceso a la voluntad política de la elite gobernante, a la cual los técnicos debían convencer de que constituía la única vida de salida para estos países, si pretendían no quedar al margen de la historia moderna. En ello consistía precisamente la modernización. La propia elite política norteamericana estaba convencida de que este era el camino, para un cambio no traumático; y, en plena guerra fría, para eludir lo que percibían como el “peligro comunista” después del éxito de la Revolución Cubana.

Cuando promediaban los años sesenta, a partir de la incidencia mucho más crítica de los intelectuales de la época, con una creciente influencia de las corrientes intelectuales marxistas y neo-marxistas europeas; y, sobre el final del período, este proyecto comenzó a ser duramente cuestionado, y desembocó en el debate sobre la dependencia. Pero el cambio de hegemonía de cosmovisiones en el ámbito académico, ocurrirá recién en el período siguiente de los trazados para este estudio.

Sin embargo, antes, desde los años cincuenta y entre los autores de la mencionada orientación prevalente en aquel entonces, aunque no demasiado explícitamente, por cierto que estaban en debate las tendencias teóricas de tradición europea, con la acometida de las corrientes analíticas anglosajonas, las que habían cobrado especial relevancia internacional con el estructural-funcionalismo norteamericano desde los años treinta. En el país, esta naciente conformación de la sociología nacional, asumirá una cierta complejidad adicional.

En realidad, en la producción sociológica de la época habrán de cruzarse varias dimensiones de incidencias que influyeron tanto en la organización institucional de la disciplina como en su producción. Que no pueden quedar al margen de una exposición como la que nos proponemos, si pretende ser comprensible para el lector de nuestros días. Son cruces generacionales, de procedencia profesional, filosófico-religiosos, ideológicos y políticos.

4. Los sociólogos del período

Probablemente, la característica más saliente de la generación de sociólogos que ocuparán la escena en este período es la procedencia desde otras formaciones y actividades que precedieron a su dedicación a la disciplina. Esta fue asumida por ellos luego de un cierto recorrido intelectual y profesional previo; y, por lo tanto, a no demasiada temprana edad. Lo que implicaba una heterogeneidad de puntos de partida y de influencias que operarían desde sus formaciones iniciales, generalmente autodidactas. Lo que dio la tónica de una plural y heterogénea conformación del personal dedicado a la disciplina. Este fue uno de los cambios más radicales que se producirá en la nueva generación que se asomará a la dedicación sociológica en el período siguiente.

Aunque ya no era la única sede de cultivo de la Sociología, en este período las cátedras de la disciplina en la Facultad de Derecho y C. Sociales constituían el centro académico de su presencia en el país; a las que lo acompañarían el Instituto de Ciencias Sociales creado en la misma Facultad. Sus catedráticos, Isaac Ganón y Aldo Solari fueron los personajes centrales de su cultivo nacional, y los directores sucesivos del Instituto durante el período.

La más vieja y tradicional de las cátedras universitarias de Sociología era la de la Facultad de Derecho, inaugurada en 1915. Fue la única por muchas décadas. Y durante mas aún, desempeñaron su titularidad abogados, que no habían abandonado para hacerlo su ejercicio profesional original. Ese fue el caso de Ganón, que era su Profesor Titular al comienzo de nuestro primer período. Hasta 1967, también fue el caso de Solari, que fue adjunto de Ganón y luego fue el primer Titular de la segunda cátedra de la Facultad de Derecho: la encargada del dictado de la materia en la carrera de Notariado, iniciada en 1958. Varios otros sociólogos que trabajaron alrededor de ellos, eran abogados en ejercicio (Horacio Martorelli, Ricardo Yelpo, Néstor Campiglia, entre otros). Y también lo eran Carlos Rama y Dionisio Garmendia que hicieron su principal cultivo sociológico fuera de la Facultad de Derecho. Pese a que comenzó su actuación sociológica como ayudante de Solari en su cátedra de la Facultad de Derecho, no lo era Germán Rama (hermano menor de Carlos), que había recibido formación sistemática como profesor de Historia.

Aunque con mucha mayor implicación práctica e imbricación mutua con su profesión de origen, otro tanto ocurrió con Juan Pablo Terra, arquitecto, político democristiano, y Profesor Titular de la cátedra de Sociología de la Facultad de Arquitectura.

Dado el peculiar ambiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en los años cincuenta, era un secreto a voces de la época que la titularidad de sus dos cátedras de Sociología gozaron de cierta protección masónica. Por lo pronto, fue un hecho notorio que en el desplazamiento de Ganón en beneficio de Solari en la dirección del Instituto de Ciencias Sociales que había fundado aquel, a parte de las fuertes críticas estudiantiles, tuvo que ver un cierto conflicto interno de esa tendencia. Sin perjuicio, claro está, del reconocimiento que se hacía, de idoneidad y nivel a ambos profesores. Los cuales, por otra parte, como queda dicho, serían en el período los considerados como más importantes sociólogos de la época.

J.P.Terra y Garmendia, además, procedían de una filiación cristiana que no dejaría de tener peso en su trabajo sociológico. Y los trabajos de Carlos Rama, trasuntaban una toma de posición política de izquierda, con influencia reconocida del socialismo y del anarquismo.

Por otra parte, mediante el desempeño de cátedras de Sociología en diversos ámbitos, también contribuyeron a la producción sociológica de la época Ramón Oxman (Facultad de Ciencia Económicas) y Walter González Penela (Instituto Normal -magisterio). También se produjo aporte al trabajo sociológico de varios economistas en escritos que no dejaban de ser de su especialidad (Mario Bucheli, Luis Faroppa,Israel Wonsewer, etc.); así como la incursión más o menos importante por la Sociología de antropólogos y geógrafos humanos (Daniel Vidart, Germán Wettstein, Renzo Pi Hugarte), y de cultivadores de otras disciplinas con puntos de contacto con la nuestra (Héctor Hugo Barbagelata, Julio Fabregat, Antonio M. Grompone, Ricardo Martínez Ces, Alberto Methol Ferré, Pedro Olmos, Juan Luis Segundo).

En la época, hubo otros autores que, sin dedicarse a la disciplina ni tener una formación sociológica, incursionarían con trabajos que aportaron conocimiento acumulable en el área (Guillermo Bernhard, Vicente Rovetta, Carlos Tosar, Vivian Trías, entre otros). Con formaciones muy disímiles, sus obras contribuyeron a heterogeneizar el conjunto de la producción del período.

Vale decir que efectivamente existió una heterogeneidad tal de procedencias de aportes, que tal hecho se constituyó en una característica distintiva del período. Lo que resulta muy lógico si se piensa que la construcción inicial de la sociología del país fue hecha desde inclinaciones y vocaciones generadas en ámbitos externos a la disciplina, en una época en la cual el país carecía de instituciones de formación sistemática en ella.

En cambio, los sociólogos que advinieron a los primeros planos desde fines de la década de los sesenta, van a ser formados en instituciones académicas sociológicas (primero del extranjero, luego en el país) y se dedicarán íntegramente a la profesión sociológica. Tendrán una mayor homogeneidad generacional, de formación sistemática, de buena preparación técnica para la investigación, y hasta de influencias de las fuentes a cuyo abrigo realizaron su formación. Ellos pasarán a ocupa la escena en el período siguiente, aunque alguno de ellos ya haya tenido alguna incursión inicial en éste. Será una generación más profesionalizada en la Sociología.

5. La producción sociológica

Desde el punto de vista de la producción sociológica nacional, el relacionamiento internacional y las actividades de investigación, 1956 fue el punto de partida de una febril actividad fundacional; que implicó un salto cualitativo con respecto al quinquenio anterior en que se incubó todo este clima académico. En ese año de 1956 comenzaron a funcionar unos seminarios en la cátedra de Ganón, que reunieron jóvenes interesados en la disciplina. En 1958 comenzó a funcionar el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, fundado por Ganón y heredero de los seminarios citados. Por esos años estaba en funcionamiento el grupo de los Equipos del Bien Común; y en 1958 se funda el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), el cual en ese mismo año comienza a editar la primera publicación periódica de ciencias sociales del país, denominada “Cuadernos Latinoamericanos de Economía Humana”. En 1959, Ganón organizaba en Montevideo el V Congreso Latinoamericano de Sociología de la A.L.A.S. También en 1959 el Centro de Estudiantes de Notariado publica en tres tomos la versión mimeográfica del curso de Aldo Solari de 1958, año de inauguración de la cátedra de Sociología de la carrera de Notariado; obra que incluyó el análisis de la sociedad nacional con la información de que el autor disponía en ese momento, y que tendría una gran influencia en el país por constituirse de hecho en el manual mas usado. Además, también se edita su Sociología Rural Nacional de 1953 (Tesis para acceder a Profesor Agregado, y Primer Premio de Obras Sociológicas de la Universidad). En 1961, Bon Espasandín comenzará a editar una publicación periódica, aunque de irregular aparición, que se tituló “Boletín Uruguayo de Sociología”. Y en 1966 Ganón publica su “Estructura social del Uruguay” (Su anterior libro –“Resumen de Sociología General”, utilizado como manual en su cátedra, era una exposición teórica de su curso, casi sin referencia a la sociedad nacional). Ya en 1964, Solari había organizado y realizado en Montevideo, con la copresidencia de Lipset, un Seminario internacional sobre el tema de las Elites; que luego reuniría sus ‘papers’ en un reader publicado en Estados Unidos.

En 1960 y 1961, organizados por Isaac Ganón, se llevan a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales los Cursos Superiores de Ciencias Sociales, primero cursos regulares y sistemáticos de formación sociológica, que sólo tuvieron una sola promoción. Desde 1962, bajo la dirección de Dionisio Garmendia, funciona en la Facultad de Humanidades y Ciencias un Seminario de Investigaciones Sociológicas, centrado en la enseñanza de Metodología y que se desarrollará durante varios años.

Y en ese período se realizan importantes investigaciones empíricas que fundarían el mejor conocimiento de la realidad del país, rectificando una situación anterior de muy generalizada ausencia de información empírica sobre la sociedad nacional. En gran parte, ese impulso es el resultado de la convicción de la necesidad de estudiar la realidad nacional, ante la creciente conciencia y percepción del estancamiento y la crisis en que el país se estaba internando. También de la asunción por parte de las incipientes Ciencias Sociales nacionales, de su papel de contribución científica a su enfrentamiento, y del convencimiento de la posibilidad de hacerlo.

En 1956, los Equipos del Bien Común realizaron una encuesta por muestreo sobre la Familia en Montevideo. En 1959 el Instituto de Ciencias Sociales lleva a cabo la Encuesta sobre Estratificación y Movilidad Social en Montevideo, en coordinación con otras replicadas en Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile. En 1960 el Instituto de Ciencia Sociales realiza el Registro Universitario (primer censo de estudiantes universitarios). En 1963, la gente del CLAEH, bajo la denominación de CINAM, contratados por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, realiza un gran estudio sobre el Uruguay Rural, con una encuesta nacional por muestreo. También en ese año se realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda, luego de 55 años de no hacerse. (En 1951, 1956, 1961 y 1966 se realizaron Censos Agropecuarios, que brindaron importante información sobre la sociedad rural). En 1965 se hace y publica el Estudio de la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico (CIDE), con la correspondiente parte sociológica. En 1966 la Comisión Coordinadora de los Entes de la Enseñanza realiza un estudio sobre el estado de la Educación en el país.

Todas estas fueron grandes investigaciones y estudios sobre la realidad social nacional que se emprendieron a partir de 1956; lo que, como se ha dicho, nos llevó en un trabajo anterior a subdividir este período en dos.

6. La temática

¿Qué preguntas fundamentales se hicieron los autores que produjeron hallazgos sociológicos en este período? Y, ¿qué cuestiones que hoy consideramos importantes, no se plantearon entonces?

Lo que probablemente más les preocupaba era identificar los factores que habían producido el estancamiento de una sociedad que consideraban comparativamente como la más moderna, integrada y progresista de América Latina; factores que obviamente no le habían impedido alcanzar esa condición, pese a sus limitaciones de tamaño y escasa población. Pensaron naturalmente que la información empírica disponible sobre ella era muy insuficiente, y dedicaron parte importante de su esfuerzo a construirla. Pero se orientaron optimistamente a encontrar las trabas que obstruían el desarrollo, para removerlas. Alguno se llegó a plantear la duda sobre la viabilidad nacional; pero la gran mayoría, sin ignorar la existencia del cuestionamiento, lo pasaron por alto, descartándolo, dando por sentado que el país podía “completar” su desarrollo, si asumía inteligentemente la voluntad política de hacerlo y dedicaba el esfuerzo nacional con esa meta. Lo que suponía una planificación que subordinara las diferentes esferas con ese objetivo (lo que fue muy claro, por ejemplo, en sus reflexiones sobre la educación). Aunque sobre el final del período, comenzara a cuestionarse esta manera de encarar el problema.

Por otra parte, desde una percepción altamente conformista sobre la democratización social de su estructura (“país de clases medias”, con baja distancia social entre los estratos y considerable interpenetración mutua, con relativamente baja marginalidad, sin mayores estridencias en los extremos de la pirámide social, y con alta estabilidad institucional); buscaron ratificar esta perspectiva y analizaron su sociedad con cánones europeos. Su funcionamiento democrático estaba fuera de toda duda, y el enfoque de la incipiente sociología política nacional se orientaba hacia el funcionamiento del sistema político y su “funcionalidad” con el sistema social. A partir de una gran cobertura educativa reconocida, preocupaba mas la eficacia en términos de rendimiento (desgranamiento, deserción) y sus relaciones funcionales con las metas de desarrollo. A partir de la constatada estructura demográfica envejecida, de reducido volumen y lento crecimiento, que la caracterizaba como moderna, ya existieron algunos apuntes sobre los eventuales problemas futuros de ella; aunque se estaba lejos de sospechar la magnitud de la problemática hoy vigente del peso del sostén de los pasivos.

No estaba en cuestión entonces como lo está ahora la viabilidad del “welfare state” tan peculiar que caracterizó al Uruguay batllista. Ni por supuesto la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones; ni las dimensiones del Estado que amortiguaban las rigideces ocupacionales del país. En realidad, estas preocupaciones sobrevinieron en el mundo unos años mas tarde, con la expansión de las teorías económicas neoliberales y el posterior fenómeno de la globalización. En el fondo, se pensaba que el modelo de crecimiento que había operado el país era corregible y rescatable; con las rectificaciones y planificaciones que sus estudios propusieran. Se puede discutir si esto en realidad no denunciaba la aún insuficiente conciencia sobre el calado del quiebre del modelo batllista.

Es en este escenario de pensamiento que se producirá el primer tramo del desarrollo de la investigación sociológica en el país.

Capítulo III. Segundo período: 1968-1973

1. La renovación del personal

En 1967, Aldo Solari renunció a la Dirección del Instituto de Ciencias Sociales y se fue a Santiago de Chile a asumir un cargo de la CEPAL. Desde fines de ese mismo año, comenzarían a regresar al país sociólogos uruguayos formados sistemáticamente en el exterior e íntegramente dedicados a la que se constituyó en su única profesión. Coincidentemente, se instalaron en el país algunos otros sociólogos extranjeros jóvenes de formación sistemática. Desde un poco antes, habían comenzado a retirarse de la labor sociológica algunos de quienes habían participado en ella, especialmente se desvincularon del Instituto de Ciencias Sociales y de la Facultad de Derecho y C.S. (Germán Westtein para dedicarse a la Geografía Humana; Néstor Campiglia que se reintegró a su ejercicio profesional como abogado, aunque lo compartiría con actividad productiva sociológica; poco tiempo después Germán Rama también emigraría a la CEPAL; entre otros). Isaac Ganón se mantuvo en el desempeño de su cátedra, pero apartado de las tareas de investigación, y casi sin publicar. Dionisio Jorge Garmendia y Horacio Martorelli -este sin dejar de publicar-, trabajaban en sociología aplicada en un organismo estatal dedicado al desarrollo de comunidades (CONAC, que luego paso a denominarse ACOR). Juan Pablo Terra estaba dedicado a la labor política y parlamentaria, compatibilizando tales tareas con su permanencia en la cátedra de la Facultad de Arquitectura y en el CLAEH, y la realización de algunos trabajos. Carlos Rama, en conflicto con los estudiantes y en brusca disminución de su producción escrita, se eclipsó en los ámbitos académicos.

Es decir, que en el entorno de 1967 se produjo una renovación bastante generalizada del personal dedicado a la investigación sociológica académica; especialmente en el Instituto de Ciencias Sociales donde el cambio de elenco fue prácticamente total. Quienes tomaron la posta, estaban específicamente formados como sociólogos, con estudios de postgrado en la disciplina, e íntegramente dedicados a su desempeño; lo que marcó una diferencia importante en cuanto a al grado de profesionalización con la generación anterior.

2. La reorganización

En esta nueva etapa se encargó la Dirección del Instituto de Ciencias Sociales a A.M. Errandonea; abogado retirado de ese ejercicio profesional y dedicado a la Ciencia Política que por ese entonces comenzaba a cultivarse en la Facultad de Derecho y C.S. Su asunción fue concebida para reorganizar al Instituto; tarea a la que dedicó los tres años que permaneció en el cargo. Y lo hizo en medio de un clima universitario de vientos reformistas, bajo el Rectorado de Oscar Maggiolo y con su Plan de reorganización de la Universidad en base a Institutos Centrales, inspirado por las propuestas de Darcy Ribeiro. El Instituto de Ciencias Sociales -al igual que el de Economíaserían declarados Institutos Centrales; aunque permanecerían en su dependencia de las respectivas Facultades (de Derecho y C.S. y de C. Económicas).

Puede decirse que esta reorganización del Instituto sentó las bases de la institucionalización académica de la Sociología en el país y aglutinó al primer núcleo de sociólogos sistemáticamente formados y dedicados íntegramente a su disciplina. Es este el dato que signa y justifica al período, que se extendió hasta su abrupta interrupción por la Intervención dictatorial en 1973. Se trata, pues, de una etapa breve e institucionalmente fecunda, para la Sociología del país.

3. Un escenario tensional

Sin embargo, este período no fue de una tranquila construcción de esa institucionalidad. Por el contrario, fue una agitada etapa en la vida del país, en proceso de descaecimiento de su organización democrática. Y también fue un convulsionado tiempo en el desarrollo de la Sociología latinoamericana y nacional.

La Revolución Cubana, su bloqueo norteamericano y la declaración de Fidel Castro de marxistaleninista, la “crisis de los misiles”, la guerra de Vietnam, el ‘recalentamiento’ de la “guerra fría”, habían preparado un terreno de confrontación en los años previos. La gesta boliviana y la muerte del Che Guevara, el mayo francés y las revueltas estudiantiles de 1968, el “onganiazo” y el “cordobazo” argentinos y el golpe de estado en Brasil, entre otros acontecimientos simultáneos o previos, habían levantado la temperatura latinoamericana y juvenil a los revueltos años de éste período.

Mientras tanto, luego de una década de ‘políticas de parches’ con que el personal político uruguayo buscó aplazar los efectos del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones del Uruguay batllista, el clima político comenzó a enrarecerse. El acceso de Jorge Pacheco Areco a la Presidencia de la República en diciembre de 1967, y la inauguración por parte de él de un nuevo estilo autoritario de conducción del Poder Ejecutivo (clausura de diarios, proscripción de grupos políticos, gobierno por decreto con Medidas de Seguridad, etc.), transitando por la cornisa de la Constitución -con frecuencia, con su clara transgresión sustantiva- para imponer una política económica popularmente resistida, desató alta conflictividad social; que dio lugar a lo que algunos llaman “el 68 uruguayo”, en invocación al “mayo” francés. Lo cierto es que en ese año -1968-, por primera vez, la represión callejera cobra una vida estudiantil; a la que seguirían otras. Como lo hace notar Héctor Rodríguez, las “Medidas Prontas de Seguridad” previstas constitucionalmente para “imprevistas conmociones”, se redoblaron en su aplicación para reprimir los bien previsibles conflictos sindicales durante este período. Simultáneamente, el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) que hasta entonces había constituido una organización clandestina de folklórico accionar “robinhoodiense”, de pequeñas dimensiones y limitadas posibilidades, crece y se convierte en una guerrilla urbana que evidencia gran eficacia y pone en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado. El movimiento popular y las huelgas se incrementan. Se consolida la unidad sindical en torno a la C.N.T. Luego de algunos intentos precedentes fallidos de unificación política de las izquierdas, en 1971 se funda el Frente Amplio; y en los comicios de ese año, por primera vez, la izquierda salta su barrera electoral histórica. Unida, duplica sus mayores votaciones sumadas del pasado. De allí se inicia un crecimiento electoral que no se ha de detener hasta el presente; destinado ya desde entonces a romper el bipartidismo aparente uruguayo clásico.

Cuando se agotó la capacidad de la elite política para aplazar la crisis que la pérdida de sustento del estado de bienestar batllista por el cambio de la coyuntura internacional de los años cincuenta había provocado, la opción fue para el establecimiento un drástico golpe de timón hacia la derecha. Eran los años en que comenzaban a imponerse en todo el mundo políticas económicas neoliberales, inspiradas en la entonces novel escuela de Chicago, y mediante el monitoreo del F.M.I. como efectivo administrador de las renovaciones de créditos de las crecientes deudas externas. Era la época del inicio de la conducción de los Ministerios de Economía mediante las “cartas de intenciones”.

El acceso de Pacheco Areco a la Presidencia a fines de 1967, constituyó en el Uruguay la decisión política de asumir este camino. Pero el hacerlo significó enfrentar al clima consensual de que había gozado el sistema político hasta entonces, y desmontar las instancias y mecanismos amortiguadores de las tensiones que el sistema había ido creando a lo largo de décadas (desactivación de los Consejos de Salarios, las mediaciones laborales parlamentarias, etc.). Lo que se tradujo en la resistencia popular abierta y en el comienzo del deterioro de la clásica institucionalidad democrática uruguaya.

La vulnerabilidad del sistema se evidenció en su proceso de pérdida de legitimidad. Que se hizo visible primero en Montevideo -único centro urbano de importancia del país-, con el comienzo de la emigración de sectores políticos y de votos tradicionales hacia la izquierda cuestionadora. También la había comenzado a marcar la inédita opción para muchos jóvenes inquietos por la vía guerrillera.

Fueron años de progresiva aceleración del proceso, que desembocaron en los pronunciamientos de febrero de 1973, en el golpe de estado de junio, y en la intervención de la Universidad en octubre. La consecuencia para la disciplina sería el cierre del Instituto de Ciencias Sociales -su principal ámbito académicoy la emigración de muchos sociólogos y el trabajo muy autocensurado de los que se quedaron (y/o pudieron hacerlo). Pero este ya es un capítulo posterior al período.

4. Las confrontaciones

Estos tampoco fueron años apacibles en lo cultural, lo intelectual y lo ideológico. Frente a un pasado reciente de interpretaciones más o menos optimista de la crisis, como problemática en definitiva superable del desarrollo económico y la modernización, aparecieron con gran vigor las explicaciones mucho más rupturistas, antes sólo sustentadas por los círculos de izquierda. El antiimperialismo de tradición nacionalista, se hizo mucho más marxista, y especialmente en versión leninista. La estrategia socialista tradicional y socialdemócrata para las democracias demoliberales, sustentada clásicamente por parte de la izquierda; comenzó a ser rechazada en ella, y sustituida por la propuesta insurreccional. Y dentro de ésta, estallaron fuertes polémicas, ideológicas, estratégicas y tácticas.

Más importante aún resulta el estilo de estas polémicas intelectuales e ideológicas. En él, quedó de lado el debate racional y reflexivo, para ser sustituido por la intolerancia de la “lucha ideológica”.

La cultura de la confrontación tendió a invadirlo todo. Y las ciencias sociales no podían quedar al margen. En ellas, abundaron las propuestas de embanderamiento doctrinario de las disciplinas. También, del lado de la ‘ciencia respetable’, se cultivó el ignorar el trabajo hecho desde ópticas “ideologizadas”, que fue considerado viciado en su validez desde su raíz misma; y se reivindicó la “neutralidad valorativa” como condición indispensable del abordaje científico.

5. Características de la producción y los sociólogos de la época

Muchos trabajos sociológicos de la época se caracterizaban por la presencia en sus autores de una formación más sistemática y profesional, que se traducía en parte de ellos en un manejo más solvente de la lógica de la investigación, de nociones epistemológicas, y de técnicas estadísticas (En el período anterior, son pocos los autores que evidencian manejos metodológicos sofisticados). Sin embargo, también en otra buena parte de ellos hay ausencia de tratamientos empíricos y excesiva especulación teórica, desde perspectivas monocordes. No faltan, tampoco, los que presentan una peculiar mezcla de ambas características, en inferencias teóricas abusivas a que sus datos no habilitan, suplidas con supuestos teórico-ideológicos que se dan por sentado.

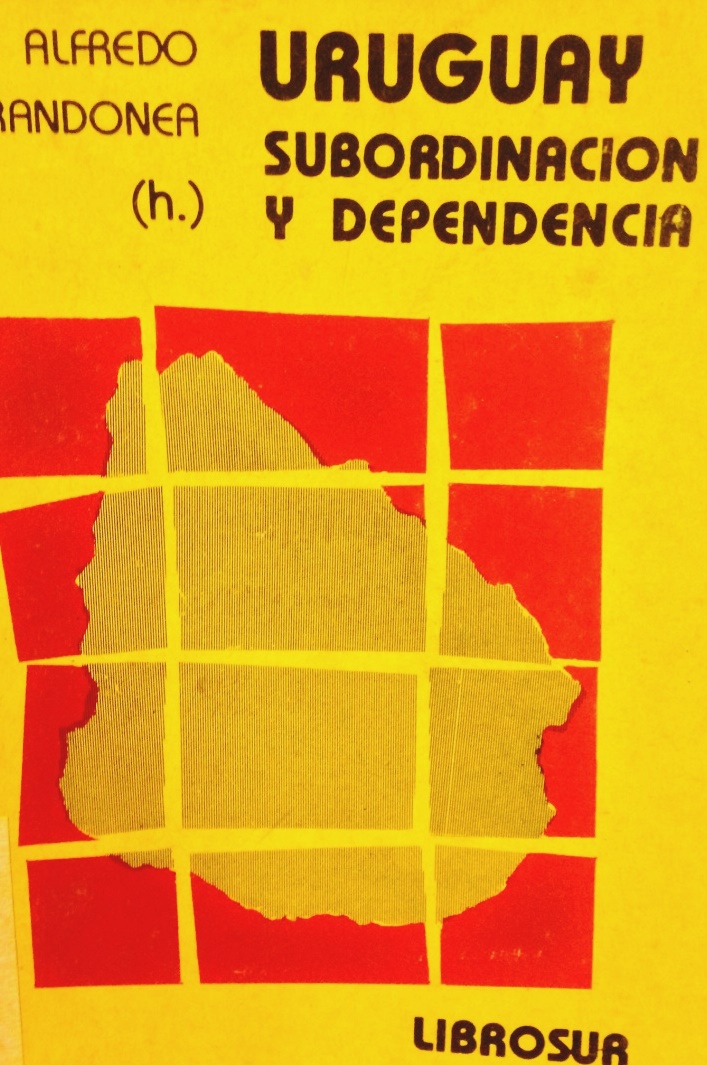

En materia de orientación, lo prevalente en este período es la crítica al desarrollismo, a la sociología de la modernización y al estructural-funcionalismo, que habían predominado en el precedente. Esta es una tendencia latinoamericana, que se manifiesta también en la nueva generación de sociólogos uruguayos. También resultan puestas en tela de juicio algunas otras perspectivas sociológicas analíticas, como la psicosociológica formulación de Heintz asumida por muchos sociólogos latinoamericanos formados en FLACSO durante la dirección de este autor. La propuesta alternativa fue el planteo de la Dependencia. Su formulación estaba haciendo furor en América Latina. Con su versión más marxista en André Gunder Frank (“Chile: el desarrollo del subdesarrollo”), o la visión con tono historicista de Cardoso y Faletto (“Dependencia y desarrollo en América Latina”), o su integración a la teoría de la explotación de clases, regiones y naciones en Pablo González Casanova (“Sociología de la Explotación” y sus trabajos sobre “colonialismo interno”), o el tratamiento como “polo marginal de la economía” de Aníbal Quijano. En esta línea, fueron innumerables los trabajos de esos años en la región. Incluso sus versiones más literarias, abundantemente leídas por los estudiantes de Sociología y los jóvenes profesionales, como “Las venas abiertas de América Latina” de nuestro Eduardo Galeano. En esta materia, los sociólogos uruguayos de entonces, si se exceptúa la discusión hecha por Errandonea sobre la definición del fenómeno, en general, no hicieron aportes originales sino que fueron ‘tomadores’ de la producción regional.

Pero en el período que nos ocupa, existieron otras influencias y fenómenos que operaron de maneras diversas en la formación de la nueva generación de sociólogos uruguayos. Los nuevos trabajos en Historia, a partir de las primeras obras de Barran y Nahum, entre otros investigadores que le dieron un giro más social a la disciplina; aquellos otros que introdujeron la perspectiva del “revisionismo histórico”; la producción de la nueva generación del Instituto de Economía (sumada alguna influencia anterior, como la de Luis Faroppa); la presencia en Montevideo de Jorge Graciarena y de Darcy Ribeiro, ambos dedicados aquí al estudio y discusión sobre la Universidad; la aparición de algunas editoriales uruguayas que se dedicarían principalmente a estudios sobre el país (Banda Oriental, Arca, Alfa); la edición de una colección de fascículos coleccionables que contenían ensayos inteligentes sobre la problemática del país y algunos trabajos académicos (Enciclopedia Uruguaya); los Cuadernos de Marcha con alguna similitud con la edición de esta última publicación, pero con mayor sesgo ensayístico; entre otros fenómenos que impactaron al ambiente intelectual, y con él, al de las ciencias sociales.

6. Las influencias

Los referidos primeros trabajos históricos de Nahum y Barran fueron un mojón en la historiografía nacional e influyeron a otras disciplinas. Aún a través de sus fuertes filiaciones doctrinarias, fueron importantes los trabajos de Lucía Salas, Julio Rodríguez y otros historiadores marxistas, los intelectuales “revisionistas históricos”, o la interpretación que sobre el país hizo el Instituto de Economía con su “Proceso Económico del Uruguay”; para sólo citar algunos ejemplos de peculiar incidencia en la Sociología de la época. Sobre la cual también tuvieron influencia los ensayos de un grupo de intelectuales que pasaron por las páginas de “Marcha”, algunos con dedicación también académica a algunas ciencias sociales afines (Carlos Quijano, Arturo Ardao, Carlos Real de Azúa, Julio Castro, entre otros).

En esta breve revisión de las incidencias en la Sociología uruguaya del período, no puede omitirse el hecho de que la confrontación de cosmovisiones teóricas en la disciplina tenía dimensión regional. Especialmente el planteo de la Dependencia como visión alternativa a la perspectiva desarrollista de versión cepalina. Desde dentro de la propia CEPAL, en 1969 aparece el libro de Cardoso y Faletto (“Dependencia y desarrollo en América Latina”) que estaba destinado a convertirse en la más importante formulación de este punto de vista y a influir decisivamente en las elaboraciones sociológicas de la época. A partir de él, son innumerables las obras dedicadas al tema en la región por esos años.

7. Los grandes debates

Entonces, el período fue característico académicamente por la rispidez de las discrepancias, en un debate que no llegaba a sustanciarse como tal, pero que tenía puntos álgidos perfectamente identificables.Veamos una somera referencia a un par de ellos.

Uno de los aspectos que más caracterizaron al período fue la radical discrepancia sobre la naturaleza y conceptualización de la noción de clases sociales y su estructura, o del sistema de estratificación social; disenso casi totalmente ausente en el precedente, en el cual el tema había sido empíricamente muy importante.

Una mayoría de investigadores del I.C.S. liderados por Gerónimo de Sierra, Enrique Cárpena y Liliana de Riz, asumieron la conceptualización marxistaleninista, a partir de la definición de Lenin. En muchos de ellos, en su versión ortodoxa; a través de la lectura althuseriana o con toques poulantzianos. Y, en algún caso, con la revalorización gramsciana de la actividad política, que comenzaba a volverse a poner de moda en la época, y que facilitaba el análisis del caso uruguayo de tradicional peculiar independencia relativa del personal político y su esfera. Creyeron que con esa postulación se desentrañaba la verdadera naturaleza esencial del fenómeno, de la cual dependía en última instancia toda la variabilidad con que él se manifestaba.

Los Errandonea (padre e hijo, especialmente éste), interpretaron al fenómeno como sistema de dominación (poder institucionalizado), que opera y responde mediante una ecuación concreta de factores (económicos, políticos, etc.), con los cuales se da cuenta de la realidad del país. Pensaron que era una adecuada síntesis de los diversos aportes de la teoría sociológica, más ajustada para el análisis de una realidad social más variada y compleja que la del siglo XIX, que sin embargo la englobaba, además de epistemológicamente más correcta; y resistieron el embanderamiento en la matriz de Marx, a la que concedieron el papel de no más que una de las más importantes vertientes que contribuyeron básicamente a la construcción de ese conocimiento.

Otros recogen la manera anglosajona más habitual de trabajo en el tema a través de dimensiones; que, por otra parte, constituía la práctica común en el período anterior; y, a la hora de realizar investigación, la manera concreta en que casi todos operaban de hecho. En esta perspectiva había un mayor reconocimiento a la complejidad fáctica del fenómeno, de verdadera naturaleza multidimensional, irreductible a factores esenciales; aunque tal postura implicaba una cierta abdicación explicativa general, en beneficio de un enfoque más descriptivo que se representaron como más fiel y científico. Desde luego que todo ello se resolvía en un fuerte sesgo empirista; que le hacía perder fuerza a la idea explicativa del cambio a través del conflicto de clases. En Aldo Solari, esta asunción le permitía análisis explicativos concretos desde una orientación funcionalista. Germán Rama siguió una línea similar, que en su caso no oculta una valoración optimista de la continuidad del modelo batllista. También Néstor Campiglia sigue la línea solariana, aunque en su caso con una mayor fidelidad a la ortodoxa teórica general del estructuralfuncionalismo y sin la connotación optimista de G. Rama. Carlos Filgueira y algún otro investigador, incorporan con fuerza explicativa el planteo de la dimensión horizontal como configuración estructural de status, en la perspectiva heintziana. Por otra parte, la peculiar flexibilidad de accesos y permeabilidad e interpenetrabilidad entre los estratos sociales, confrontada a la progresiva traba para la movilidad ascendente, configuraban una situación del sistema de estratificación proclive a análisis mas matizados (Véase Numeral 44a del texto).

Cada una de las referidas interpretaciones, inspiraron sus trabajos. Pero en puridad, no se produjo un debate dialogado entre ellas en el período. En el cual, además, continuaron las discrepancias del período anterior sobre la distribución numérica de la estructura de clases; pero también prácticamente sin debate académico confrontativo.

La otra de las fuertes discrepancias que marcaron al período, fue la referida a la interpretación de la situación del país en cuanto a su supuesto desarrollo y el estancamiento que su proceso parecía evidenciar. Fue el debate sobre las ideas de “estancamiento”, “subdesarrollo”, “dependencia”.

Mientras que algunos siguieron insistiendo en el planteo del subdesarrollo como incapacidad o dificultad para encontrar los caminos del desarrollo y sus consecuencias, incentivada por la coyuntura internacional; aparece en otros la explicación ‘dependentista’, validada no sólo para toda la región sino para la generalidad del mundo periférico. Universalidad de explicación que arrastraba el inconveniente de no dar cuenta por sí de importantes diferencias manifiestas para una misma determinación; lo que obligaba a la introducción de otras variables o elementos adicionales, generalmente de naturaleza histórica. Entonces, en ambos tipos de explicación existieron evidentes entrecruzamiento de observaciones y argumentos; radicando su diferencia esencial en la opción por los factores determinantes fundamentales.

Para los primeros, la sociedad uruguaya, destacada en la región por un singular y temprano proceso de modernización sociológica, encuentra dificultades para avanzar en grados de desarrollo hacia el óptimo del crecimiento autosustentado, por dificultades de su estructura social, ausencia de condiciones para la formación de capital, carencias propias en la planificación y en el esfuerzo que el proceso requeriría. También por la desaparición de la coyuntura internacional que le hizo posible el avance anterior (cese de la política de libre importación por parte de Inglaterra que la guerra había amortiguado-, retracción europea en sus importaciones por la creación de su Mercado Común, pérdida de complementariedad en el comercio exterior por el novel ordenamiento mundial de la postguerra, deterioro de los términos de intercambio, restablecimiento de la competencia exterior en su mercado industrial interno que vulneraba el esquema de la sustitución de importaciones, etc.), y la reinstalación omnipresente de las limitaciones naturales que las dimensiones del país y su mercado le implicaban. Hasta retumbaba la incógnita ya planteada en el período anterior sobre la viabilidad del país.

Además de la propia concepción teórica general inspirada principalmente en las prevalentes orientaciones en el mundo anglosajón; esta claro el peso que en estas argumentaciones tenían las teorías cepalinas en boga en la época. Con algunas variantes, pueden ser filiados en estas líneas Solari, Germán Rama, Campiglia, Terra, Martorelli, entre otros. Alguno de ellos (Filgueira) hicieron notar el retroceso del país en el sistema internacional de estratificación (“atimia”) y el peculiar desequilibrio estructural de status de su sistema interno de estratificación social, más apto para generar conflicto y protesta que para producir acumulación de capital. Y la consiguiente pérdida de la capacidad de absorción de tensiones que el sistema había evidenciado, ya sugerida antes de manera algo diferente en los ensayos de Carlos Real de Azúa.

Entre la mayoría de estos autores, tendía a predominar la idea muy cepalina de que una adecuada planificación políticamente orientada para el desarrollo, constituía la vía por la que nuestras sociedades debían optar.

Por otro lado, se levantó la explicación ‘dependentista’ entonces en fuerte boga regional, que se agravaba en el caso uruguayo por su segunda subordinación a los “gendarmes” regionales del sistema continental. No es que no tomaran en cuenta muchas de las anotaciones señaladas por el precedente contingente de autores; sino que en general ellas tendían a ser explicadas por la condición de dependencia estructural de la sociedad nacional, como las demás de la periferia del sistema internacional. Incluso, no faltaron posiciones con gradaciones atribuidas en la cadena de determinación a muchos de tales fenómenos. La propia idea de la relativa capacidad política nacional potencial de afrontar las condicionantes de la dependencia, matizaba en muchos el planteo.

Por eso mismo, para varios autores e intelectuales de la época, el camino seguido por la Revolución Cubana demostraba la posibilidad de una vía independiente, que manejara en su provecho la bipolaridad mundial que la postguerra había establecido. En esta interpretación, la sujeción de las clases dominantes al sistema con centro norteamericano, constituía la traba principal para cualquier proceso de verdadera emancipación. Y la vía posible para removerlo era la alteración radical del poder societal, encarable por vía política.

Obviamente, este planteo tenía su vertiente política específica en los esfuerzos por construir una alternativa electoral, que culminaría en la constitución del Frente Amplio en 1971. Y contaba con el apoyo de una intelectualidad nacional cada vez más volcada a él. Pero también tenía su vertiente académica en la Sociología de la época, con principal fundamento en el marxismo-leninismo, que había hecho su emergente eclosión como corriente disciplinaria. En este planteo se incurrió habitualmente en el error lógico de definir al fenómeno por su propuesta de explicación.

Esta perspectiva tenía su epicentro más ortodoxo en la mayoría de los investigadores del Instituto de Ciencias Sociales, liderados por de Sierra, Cárpena, y De Riz; pero no faltaron otros de formación más plural que compartían en lo esencial este planteo.

Obviamente y como queda dicho, tales vertientes tendían a yuxtaponerse, sumarse y mezclarse en muchos de sus actores sociológicos.

8. La reorganización institucional

Ya se ha dicho que éste período se inicia en la disciplina con la Dirección de A.M. Errandonea del Instituto de Ciencias Sociales. En ella, se reorganizó la estructura del Instituto. Para lo cual, Errandonea contó con la colaboración de Jorge Graciarena, conocido sociólogo argentino, entonces venido al país por la UNESCO, en apoyo de la Oficina de Planeamiento de la Universidad.

Se realizaron concursos con tribunales internacionales para proveer todo su cuadro técnico; se organizó su Biblioteca; se iniciaron cursos de forma-

ción sociológica específica que se convirtieron en la Licenciatura de Sociología, conducida desde el propio Instituto; y se le dio a éste una organización de cogobierno, mediante una Ordenanza aprobada por el Consejo Directivo Central de la Universidad, que le confería carácter de Instituto Central previsto en el Plan Maggiolo de reforma universitaria (influido por las ideas de Darcy Ribeiro, antropólogo y universitario brasileño, por entonces también en el país); aunque mantenía su dependencia de la Facultad de Derecho. Con esta última medida, el Instituto asumió la docencia de Sociología en diversas Facultades (como materia introductoria o de apoyo a las respectivas profesiones); además de realizar la formación especializada de grado en Sociología.

La Dirección del Instituto, conjuntamente con el Centro de Estudiantes de Derecho y otros docentes de la Facultad de Derecho y C. Sociales, se embarcaron en la tarea de proceder a modificar los Planes de Estudios de Abogacía y Notariado, a partir de la concepción del Derecho como ciencia social; con instalación de un Ciclo Básico compuesto por las ciencias sociales que entendían constituían la base donde se fundaban las ciencias jurídicas. (Sociología, Historia de las Ideas, Economía y Ciencia Política). Este Ciclo Básico también fue común para los estudiantes de Sociología; y más tarde, para los de Relaciones Internacionales, cuando se constituyó esta carrera como Licenciatura.

Simultáneamente, y a iniciativa del propio Errandonea como Presidente de la Comisión de Investigación Científica y consejero de la Facultad de Derecho, se crearon los “Grupos Docentes de Investigación” de cada materia con los propios docentes de ellas. Estaban destinados a ser el germen de los futuros Institutos, a imagen y semejanza del de Ciencias Sociales. Entre tales, se creó el Grupo Docente de Investigación en Ciencia Política; que comenzó a realizar investigaciones y encuestas políticas; antecedente del actual Instituto de Ciencia Política que constituye el Departamento de esa disciplina en la Facultad de Ciencias Sociales, a la cual se incorporó desde su creación.

Este rico período de consolidación de la disciplina sociológica en la academia universitaria, continuaría con la gestión colectiva de dirección cogobernada del Instituto de Ciencias Sociales, bajo la dirección de Mario Otero, quien sucedió a A. M. Errandonea; y algunos interinatos posteriores a él. En el período, incluso, se obtuvo la asignación de un local propio para el Instituto (el de Rodó 1866).

Hasta que la Intervención dictatorial de octubre de 1973, interrumpiría el proceso y lo clausuraría. Pero el ambiente de consolidación disciplinaria había quedado sembrado; y salieron a escena una primera promoción de sociólogos formados sistemáticamente en el país.

Capítulo IV. Tercer período: 1974-1984

1. Las circunstancias

Para este período (1974-1984), sobresale la condición que lo ubica y delimita: la dictadura militar imperante en él, que fija los parámetros de la atmósfera intelectual en que debió desarrollarse la actividad sociológica en el país.

2. Los antecedentes

Después de una década larga de agotado el modelo batllista como consecuencia de la desaparición de la larga coyuntura internacional que le dio sustento, tras un período de “política de parches” ensayada por la clase política para aplazar sus consecuencias, el país se reorientó en rumbo a la derecha, en políticas de contención de las demandas populares y desmontaje del especial “estado de bienestar” batllista. Para hacerlo, debió recurrir a la autoritarización del sistema; pues las resistencias no se hicieron esperar y el clima conflictivo social se tensó al máximo.

Primero con una reforma constitucional que reforzaba las potestades del Poder Ejecutivo (1967); luego con un ejercicio presidencial en la cornisa de la Constitución, gobernando por decreto en base a “Medidas Prontas de Seguridad”, en el ejercicio de la primera magistratura de Jorge Pacheco Areco (desde fines de 1967); para después desembocar en la dictadura militar abierta (1973). Este último acontecimiento interrumpió el clima necesario para el desarrollo libre de la institucionalidad académica de la Sociología en la Universidad de la República.

3. Los acontecimientos en la vida universitaria

En febrero de 1973, se produjo el pronunciamiento militar; el 27 de junio de ese mismo año, por decreto del Presidente Bordaberry se disolvieron las Cámaras y se inauguró formalmente el período de facto. El 29 de octubre, otro decreto presidencial intervino a la Universidad de la República, apartando de sus funciones a sus autoridades autonómicas legítimas e instalando en su lugar a un Rector Interventor.

Este va a decretar el cierre del Instituto de Ciencias Sociales y de la Licenciatura de Sociología que funcionaba en su órbita, aunque se les formaría mesas de exámenes a los alumnos que estaban próximos a recibirse, para que lo hicieran. Con lo cual apareció la primera generación de sociólogos formados sistemáticamente en el país; aunque muchos de ellos debieron migrar.

Además, se separará de sus cargos a todo su personal docente; parte del cual emigró del país y el resto desplazó su actividad sociológica a la esfera privada. Para sustituir al Instituto de Ciencias Sociales, se creó el Instituto de Estudios Sociales directamente dependiente del Rector Interventor; al cual se le transfirieron sus pertenencias; incluida la Biblioteca, luego de una enérgica depuración.

Este Instituto funcionó durante todo el período dictatorial, en la mayor parte del cual fue dirigido por Ulises Graceras, sociólogo uruguayo que cursó sus estudios en el exterior y que no había tenido contacto con el ambiente académico nacional. Aunque en él se realizaron cursos, durante todo el período de facto, no se restableció la Licenciatura de Sociología como Carrera. Acompañaron a Graceras en las funciones docentes y de investigación un limitado grupo de colaboradores, en general poco profesionalizados en la disciplina. La labor académica de este grupo fue esencialmente docente, con muy poco trabajo creativo y de muy limitada calidad. Prácticamente, puede decirse que de este núcleo no se registra labor investigativa empírica que merezca revistar en este compendio, salvo algunos pocos trabajos aislados, que sí fueron incluidos.

También fue clausurado el Grupo Docente de Investigación en Ciencia Política y prácticamente toda otra actividad universitaria en Ciencias Sociales.

La mayoría de los principales sociólogos de la época, debieron emigrar. Buena parte de la generación intermedia formada en el período anterior, también debió hacerlo y completar sus estudios en el exterior. Algunos de ellos, con estudios de posgrado, pudieron volver al país antes del fin de la dictadura; y se incorporaron al nuevo ambiente sociológico nacional justo cuando los síntomas de la próxima apertura se multiplicaban. Pero la mayor parte continuaron su actividad académica y profesional fuera del país; y los trabajos de su producción referidos a la realidad nacional, en la gran mayoría de los casos, no pudo aún ser relevada para incorporarse a este relevamiento por las obvias dificultades implicadas en hacerlo (aunque no hemos renunciado a su realización, postergada para alguna etapa futura). Así que el trabajo sociológico analizado aquí es el realizado en el país durante el período. No obstante, la sorpresa es grande cuando se advierte que ese trabajo sociológico realizado en el Uruguay durante la dictadura adquiere la magnitud que revela el relevamiento realizado.

4. La Sociología fuera de los ámbitos oficiales

Pero, curiosamente, ello no significó la clausura de la actividad sociológica en el país. Ya a esa altura estaba movilizada una inquietud por el trabajo en la disciplina que lograría generar sus propios nichos donde continuar realizándola; pese a la sangría que significó la emigración de muchos profesionales.

Los sociólogos que permanecieron en el país, en condiciones ostensiblemente adversas, radiados casi en su totalidad de los ambientes académicos oficiales, se las ingeniaron para generar un ambiente sociológico nacional nuevo, sustentado fundamentalmente en centros privados.

No sólo consiguieron forjar un mercado académico y profesional de operación externa al circuito oficial, sino que también consiguieron nuclear a una nueva generación cuyas vocaciones catalizaron, y hasta pudieron brindarle formación especializada, a través de la propia actividad investigativa de los centros y la labor docente que ellos asumieron. Claro: ello fue posible porque en el período anterior quedó sembrada una apertura hacia el desarrollo de la vocación por la disciplina; la cual se tradujo en el paradójico aumento de los dedicados a ella en el período de facto.

Los sociólogos emigrados, prácticamente desaparecerán del escenario de la producción nacional hasta el fin del período dictatorial, aunque con frecuencia siguieron produciendo en los lugares a los que los llevó su exilio. Pero en el país se mantendría e incrementaría la producción sociológica en centros privados creados entonces, donde fue gestándose una nueva generación sociológica.

Ya en el año anterior al establecimiento de la dictadura había iniciado su actividad el Centro de Investigaciones Sociales de Montevideo (CISMO), que realizaba relevamientos para investigaciones de mercado y mediciones de audiencia, lo que proporcionaba una base empírica para llevar a cabo ciertos trabajos académicos, y que publicaba una revista (Revista Uruguaya de Ciencias Sociales).

La situación política del país le cerró a tal grado esta estrategia de financiación que finalmente se disolvió y algunos de sus miembros también debieron emigrar. Algunos otros de ellos, formaron una nueva consultora con el nombre de “Marketing Investigadores Asociados”, que aún actúa como importante empresa investigadora de mercado y de opinión pública.

Por otro lado, se reactivó el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) creado en los años cincuenta, el cual obtuvo una financiación exterior estable de origen en fundaciones europeas cristianas. El CLAEH lograría desarrollar una intensa actividad, tanto aplicada de promoción social como de investigación, consiguió adquirir un local y desarrollo la salida de una revista académica de aparición regular (los “Cuadernos del CLAEH”), que aún hoy se publica y que constituye la revista técnica más antigua de aparición regular en el país. El CLAEH continúa hoy sus actividades.

Detrás de ellos vinieron otras experiencias sumamente interesantes. Un grupo de sociólogos que quedaron en el país, crearon el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU), que fue consiguiendo financiaciones externas para proyectos académicos, logrando llevar a cabo numerosas investigaciones y publicaciones, nuclearon en su alrededor a un grupo de jóvenes que se formaron en él; y llegaron también a adquirir un local. Este Centro continúa actualmente en funciones. En actividades o disciplinas conexas, también se desarrollaron instituciones privadas que, de alguna manera, participaron de este proceso (OIKOS, CINVE, IPRU, etc.).

En un esquema similar, se creó otro también con singular éxito: el Centro de Estudios Interdisciplinario sobre el desarrollo (CIEDUR), que aglutinó a sociólogos y economistas. También logró una fluida financiación externa para sus proyectos académicos, consiguió adquirir un local, y continúa en la actualidad su actividad. Con base a la experiencia frustrada del CISMO, algunos de sus miembros formaron otra institución dedicada al ejercicio de actividad profesional en el mercado nacional, pero sin ninguna vinculación formal con CIEDUR; para resolver el problema del sustento de sus miembros. Fue “Equipos de Investigadores Asociados”, que llegó a convertirse en una de las principales consultoras del medio; la cual hoy sigue desarrollando una actividad de primera línea bajo el nombre de “Equipos Mori”.

Dos experiencias más de corte especializado desarrollaron líneas de trabajo definidas obteniendo financiación externa para sus proyectos: el Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica (CIEP), dedicado a la Sociología Educacional y la Pedagogía; y el Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en el Uruguay (GRECMU) destinado a estudios de género y mujer. En ambos casos, produjeron importantes investigaciones y publicaciones; aunque en el período posdictatorial de la reapertura democrática, languidecieron mas que en otros casos sus posibilidades de financiación.

En el caso del CISMO, del CLAEH, de CIESU y del CIEP, además desarrollaron actividades docentes sistemáticas (CLAEH y CIESU, durante mas tiempo y más consistentes); de las que resultaron una nueva generación de sociólogos, que luego se reciclarían en la actividad académica oficial.

Vale decir que durante el período dictatorial, y pese a las clausuras oficiales, se producirá un desarrollo y crecimiento inusitado de la actividad académica en Sociología y Ciencias Sociales; basado en la actividad de los Centros privados. Y se logró desarrollar todo un mercado profesional privado. Al punto de que una manera de caracterizar al período que nos ocupa podría ser el de designarlo como “el de los centros y agencias privadas”.

5. Las características

Claro que este desarrollo va a estar signado por limitaciones ostensibles en la atmósfera política del país. Lo cual tenderá a sesgar los estudios que se realizan durante él, con elusión de los grandes temas macrosociológicos, y desde luego los referidos al sistema político. La característica prevalente en la gran mayoría de ellos tiende a ser su carácter puntual y/o concreto. Lo que no impidió una muy considerable acumulación empírica, de que da cuenta el volumen de registros que para esta etapa tiene nuestro trabajo. Aunque tales limitaciones hayan disminuido su operación luego de 1980, como consecuencia del aflojamiento en el cual debió ingresar el régimen militar luego de su derrota en el plebiscito de ese año.

El relevamiento de nuestra investigación para éste período, registra esta multiplicación de incorporaciones al trabajo sociológico durante la década dictatorial. Pero, desde luego, el trabajo sociológico asume en el período esta modalidad bien diferente a la del precedente a que hacíamos referencia: los trabajos serán análisis de temas concretos, estudios puntuales que evitarán la trascendencia al tratamiento de los aspectos más generales de una estructura social profundamente afectada por las circunstancias de la coyuntura política dictatorial. Además, circularan por las temáticas que encontraron vías de financiación externa capaces de sustentar la actividad de los centros privados. La combinación de la “autocensura” que se impusieron y de los objetos de estudio para los cuales obtuvieron financiación, le dieron un perfil característico a la producción del período.

Por otra parte, esta década larga coincide en el terreno internacional de la disciplina, con el comienzo de lo que dio en llamarse “la crisis de los paradigmas”. O sea, la puesta en cuestión de las teorías sociológicas y las cosmovisiones sociales más generales y con mayor vocación de predicción macrosociológica. Una de las repuestas a esta crisis podía ser (y lo fue) la mayor especialización, el acotamiento de las temáticas de investigación, el abandono de los proyectos empíricos más ambiciosos, y la preocupación por un mayor rendimiento aplicado de la disciplina. En el caso uruguayo, esta manera de responder a dicha crisis venía como anillo al dedo para una generación que se estaba formando en el trabajo empírico concreto y puntual, mas al abrigo del clima represivo imperante en el país, y que ofrecía salidas profesionales en el mercado local.

Entonces, el país vivió un relativo gran desarrollo de la actividad de investigación social con orientación especializada y puntual, que discriminaba el trabajo de las nuevas generaciones con el realizado por las anteriores de perspectiva mucho más generalista.

Desde el punto de vista intelectual, a ello ayudaba el retroceso general que en el mundo experimentaban las orientaciones de izquierda, que solían inspirar las perspectivas más macrosociales. Y, desde luego, la mucho más empinada caída de las utopías revolucionarias sudamericanas, en una región sembrada de feroces dictaduras militares que hacían añorar a las benevolentes “democracias demoliberales burguesas”, con su incipiente “estado de bienestar”, antes tan denostadas.

Sin embargo, a la hora de evaluar las realizaciones del período en el ámbito académico nacional, no puede dudarse en anotar el progreso científico que posibilitó a las ciencias sociales nacionales. La acumulación de conocimiento que fue posible y la especialización que implicó esta modalidad, fueron funcionales al desarrollo de la Sociología en el país en esta etapa. Además de que la adversidad de las condiciones del ambiente nacional, la percepción de ser objeto de una latente y sutil hostilidad oficial, los peculiares cuidados que fue necesario asumir por parte de todos en el cultivo académico, y la ausencia de grandes debates generales confrontativos entre cosmovisiones en conflicto (característico del período anterior), estimularon un desarrollo de la solidaridad profesional; pese a que la obtención de fondos siempre fue fuente de competencia.

Obviamente, en el período no existieron en el país debates generales; lo que no implica una abstinencia intelectual de los que se desarrollaban en el mundo. Pero en el ámbito internacional, el período coincide con la extensión de la percepción de la llamada “crisis de los paradigmas”; que bajó la temperatura de las grandes polémicas de los años cincuenta y sesenta. Y en el Uruguay, los jóvenes que se incorporaron al trabajo sociológico ya no estaban fuertemente motivados por el atractivo de proyectos políticos que los comprometiesen; y cuando surjan condiciones nacionales que puedan inspirarlos en ese sentido (en la apertura de hecho ocurrida en el final del período, después del plebiscito de 1980 y de las elecciones internas de los partidos en 1982), lo serán en procura de una meta compartida unánimemente: la reconquista de la institucionalidad democrática perdida. Y muchos de ellos ya tendrán su perfil profesional definido.

En el país, pues, afloraba una nueva generación de sociólogos que, por mas de una razón, no serían herederos de los desacuerdos de alto registro de decibeles, como en el pasado. Las discusiones académicas fueron, entonces, mucho más puntuales y técnicas.

En conclusión: puede decirse que en la penumbra de libertades conservada en el período dictatorial, se forjó toda una nueva producción sociológica en el país que fue posible por la siembra hecha en el período anterior. Y que, en definitiva, explica el hecho de que de las decenas de cultivadores y estudiantes sorprendidos por la dictadura, se pase a las centenas que poblaron la Carrera de Sociología y los ámbitos académicos y profesionales, después del restablecimiento democrático.

6. Los sociólogos del período

Ya se ha dicho. Muchos sociólogos de los sorprendidos en plena actividad académica por el golpe de estado, marcharon al exilio. La mayoría volverán pasada la dictadura; algunos ya no lo harán, y se sumarán a algunos otros que ya estaban en exterior. Entre los trabajos de unos y otros realizados fuera del país, los habrá referidos a su realidad; pero serán muy pocos de ellos que revisten en nuestro inventario.

También hubo otros sociólogos que lograron quedarse en el país y construir sus “nichos” para su producción profesional, los cuales lograron convertirse en sede de un nuevo ambiente académico nacional ajeno a la órbita oficial. Ambiente que albergó la incorporación y formación de una nueva generación científica social del país. Finalmente, también en la órbita oficial se produjeron algunos trabajos sociológicos.