José Félix Tezanos: La sociedad, objeto de estudio de la sociología (Cap. 5 de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología, 1995)

La sociedad, objeto de estudio de la sociología

José Félix Tezanos

Capítulo 5 de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología

|

| José Félix Tezanos: La sociedad, objeto de estudio de la sociología (Cap. de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología) |

La finalidad de la Sociología es el estudio de la sociedad. Pero ¿qué es realmente la sociedad?, ¿cómo puede analizarse la sociedad?, ¿cómo la estudiamos los sociólogos?, ¿por qué no se ha desarrollado hasta nuestro tiempo una perspectiva general de estudio científico de la sociedad?

Índice:

1. ¿Qué es la sociedad?

2. La estructura social

3. Los grupos sociales

4. Las instituciones sociales

5. Las clases sociales

6. Estructura y conciencia de clase. Tendencias de futuro.

7. Los roles sociales

8. Procesos sociales y formas de interacción

1. ¿QUÉ ES LA SOCIEDAD?

Las sociedades actuales son sociedades de masas. Sociedades en las que lo colectivo, las dimensiones sociales, tienen un peso como nunca antes habían tenido en la historia. En las grandes civilizaciones de la Antigüedad se dio también el fenómeno de los grandes núcleos urbanos, Babilonia, Atenas, Roma, Bizancio fueron ciudades que alcanzaron una gran proyección política y cultural. Pero hasta hace muy poco tiempo sólo una minoría de la población vivía en las grandes ciudades y todo tenía una dimensión diferente.

Las sociedades de nuestros días son enormemente complejas y dinámicas. La generación que actualmente tiene setenta u ochenta años vivió durante su juventud en un mundo totalmente distinto, sin viajes en avión, sin televisión, sin antibióticos, sin ordenadores, sin autopistas llenas de automóviles. Si una persona nacida hace setenta años se hubiera limitado durante toda su vida a vivir en el mismo lugar y a sentarse todos los atardeceres a la puerta de su casa, para observar lo que pasaba a su alrededor, en unos minutos podría hacer pasar ante su memoria cambios asombrosos. A lo largo de su vida prácticamente habría vivido en sociedades diferentes sin necesidad de moverse de sitio.

Pero ten qué han cambiado las sociedades? ¿Se puede decir realmente que las sociedades actuales son las mismas sociedades que hace treinta, o cuarenta, o sesenta años? Precisamente para responder a estas preguntas tenemos que estudiar la sociedad. ¿Cómo? En primer lugar, atendiendo a sus problemas y a las partes que la integran, es decir, a su estructura social, y en segundo lugar, atendiendo a los procesos y relaciones sociales.

La sociedad, al igual que los organismos vivientes, tiene una estructura, un conjunto de partes vertebradas, como en un cuerpo o en un esqueleto. Y cada parte de esa estructura cumple un papel o una función útil y necesaria para el conjunto. Algunos sociólogos organicistas llevaron este símil hasta extremos simplistas y, a veces, divertidos, al comparar a los individuos con las células de un organismo, a los grupos sociales con los tejidos celulares, a los cables eléctricos y de telégrafos con el sistema nervioso, a las carreteras y su circulación con las venas y la sangre...

Pero, más allá de estas interpretaciones simplistas, si tuviéramos que hacer una rápida disección de la sociedad que pudiera ser explicado con pocas palabras, podríamos decir que en toda sociedad existen diversos tipos de grupos sociales, distintas clases sociales, diferentes formas o modelo sde comportamiento social y modos estandarizados de interacción, así como un conjunto de Instituciones sociales que cumplen funciones específicas. Entre estas Instituciones están la familia, a través de la que los individuos se relacionan con afecto, tienen hijos y organizan su vida; la escuela, o el sistema de enseñanza, a través del que las personas aprenden sus conocimientos y destrezas; las iglesias, que proporcionan un sistema de creencias; las Instituciones políticas, a través de las que se regula y organiza la vida política; las Instituciones económicas, que proveen los bienes y servicios necesarios para vivir, etc.

Todo esto, en toda su complejidad, es lo que constituye la sociedad. La Sociología se ocupa de estudiar su estructura, sus cambios y sus problemas. Y para ello dispone de un conjunto de técnicas de investigación-encuestas, sondeos de opinión, análisis de casos...- y unas cuantas hipótesis y formulaciones teóricas a partir de las que es posible encuadrar y dar sentido a los estudios realizados.

2. LA ESTRUCTURA SOCIAL

La idea más elemental que subyace en el concepto de estructura es que la realidad no es un caos, que las cosas se disponen ordenadamente. La imagen de una estructura es la de un corte transversal o una disposición espacial en la que se refleja la cristalización de las partes que forman un conjunto. El esqueleto de un ser vivo es la estructura de un sistema óseo. La estructura de un edificio viene dada en la forma en que se disponen las vigas, los pisos, los espacios, etc.

Esta idea de conformación regular y ordenada, es decir estructurada, de la realidad está tan extendida y se encuentra tan asociada al más mínimo sentido común analítico, que se ha llegado a considerar que el concepto de estructura no aporta realmente ningún valor analítico, no siendo otra cosa que una mera referencia a lo obvio.

Sin embargo, lo cierto es que en la tradición del pensamiento occidental el modo de pensar orientado a «ver el orden de las cosas), -«la figura», el «modelo»-fue abandonado prácticamente después de Platón, hasta que la ciencia moderna y las corrientes racionalistas de pensamiento recuperaron la óptica de análisis de la realidad a través de modelos, de formas ordenadas y estructurales. No es extraño, por tanto, que una de las influencias más importantes en la conformación del concepto de estructura en la Sociología provenga, precisamente, de una de las tradiciones de pensamiento -la hegeliana-marxista-en la que ha existido una más nítida imagen estructural de la sociedad.

El concepto de estructura implica básicamente tres elementos: la idea de un conjunto o totalidad, la existencia de unas partes que componen ese conjunto y una disposición ordenada de relaciones o posiciones de las partes en el conjunto. Es decir, el concepto de estructura en su acepción más elemental refleja la imagen de un haz de relaciones espaciales. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de estructura social, los contenidos del concepto se hacen mucho más concretos, a la vez que más complejos y, en ocasiones, difíciles de aprehender a simple vista.

En toda sociedad humana, incluso en las más simples y primitivas, puede identificarse una estructura social de cierta complejidad.

Por ello nadie niega la virtualidad del concepto de estructura social, como forma básica de enmarcar y situar a una Sociedad. Como ha subrayado Nadel, «la hipótesis de una sociedad o grupo sin estructura es una contradictio in terminisn.

En la Sociología actual se han formulado diferentes definiciones del concepto de estructura, por lo general vinculadas muy directamente a distintas teorías y enfoques sociológicos: el organicismo, el funcionalismo, la teoría de los roles, etc.

El organicismo, por ejemplo, utilizó el concepto de estructura social de una forma sencilla y básica, entendiendo simplemente que la sociedad era un «organismo social», que podía contemplarse prácticamente de la misma manera que un biólogo analiza un organismo viviente. Como vimos al principio de este capítulo, las «analogías orgánicas» seguidas por esta vía llevaron a veces a formular ejemplos bastante pintorescos.

El funcionalismo, y más específicamente el enfoque estructural funcional, realizó posiblemente uno de los esfuerzos definitorios más elaborados en este campo. Talcott Parsons, por ejemplo, conectó la definición del concepto de estructura social con el concepto de «sistema», entendiendo por tal el modo en que se organizan los procesos persistentes de interacción entre los actores. «Supuesto que un sistema social-nos dirá-es un sistema de procesos de interacción entre actores, la estructura de las relaciones entre los actores, en cuanto que implicados en el proceso interactivo, es esencialmente la estructura del sistema social. El sistema-dirá Parsons-es una trama de tales relacionesn3, añadiendo que «un sistema de acción concreto es una estructura integrada de elementos de la acción en relación con una situación.

En esta óptica el concepto de estructura es definido como «un conjunto de relaciones de unidades pautadas relativamente estables».

Y dado-añadirá Parsons- que la «unidad del sistema social es el actor» y teniendo en cuenta que éste participa en el sistema social desempeñando roles, la estructura social se define, como «un sistema de relaciones pautadas de actores en cuanto a la capacidad de éstos para desempeñar roles los unos respecto a los otros». De esta manera, el concepto de estructura social se imbrica directamente con el concepto de rol social, que analizamos en el epígrafe seis de este capítulo.

Más allá de la aparente complejidad de algunas de estas definiciones, las ideas comúnmente aceptadas que están en la base de la definición del concepto de estructura social son básicamente cuatro.

En primer lugar, la estructura social es entendida como una red o sistema de relaciones sociales regulares y pautadas, que prevalecen a los individuos concretos y los anteceden. Es decir, las estructuras están referidas a uniformidades o esquemas de relaciones, dependencias o ordenaciones que son relativamente estables e invariantes, mientras que las partes que integran la estructura o forman parte de ella son variables y reemplazables. Por ejemplo, en una sociedad determinada existe una estructura de clases específica, formada por diferentes clases sociales a las que pertenecen distintos individuos. Pues bien, algunos individuos, con el paso del tiempo, pueden morir, emigrar a otro país, o enriquecerse y cambiar de clase social. Pero, sin embargo, continúan existiendo las mismas clases sociales y la misma estructura de clases en la que otros individuos mantendrán idénticas o similares posiciones políticas y sociales. En definitiva, la estructura permanece con los mismos perfiles, mientras que los individuos van siendo reemplazados unos por otros.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, en la medida que las formas y contenidos de las estructuras sociales vienen dadas en las sociedades haciendo abstracción de la población concreta y de los individuos particularizados, es evidente que los contenidos de las estructuras sociales son «esquemas de acción pautadas». Es decir, son formas de hacer o de estar que vienen socialmente dadas, que responden a uniformidades «ordenadas socialmente».

En tercer lugar, las estructuras sociales implican distintas formas estandarizadas de relaciones de ordenamiento, de distancias sociales, de jerarquías y dependencias de unos individuos y grupos respecto a otros, según los papeles sociales que desempeñan, según sus características personales, sociales y culturales etc., y de acuerdo a los repartos de funciones sociales establecidos en la sociedad.

En cuarto lugar, la estructura social general de una sociedad está formada por un conjunto de subestructuras, o estructuras específicas, que están interconectadas entre sí de formas muy diversas. Por ejemplo, en una sociedad podemos diferenciar la estructura de clases, la estructura de poder, la estructura económica, la estructura de población, la estructura ocupacional, etc.

En definitiva, podríamos concluir, señalando con Ossowski, que en sentido metafórico la estructura es un sistema de distancias y jerarquías sociales interpretadas figuradamente, así como de relaciones interhumanas de uno u otro tipo, tanto en sus formas organizadas como no organizada.

Como hemos indicado, la estructura social hace referencia a los elementos más permanentes e invariantes de lo social. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estructuras sociales concretas también están sometidas a procesos de cambio histórico. La hipótesis de una estructura rígida y completamente cristalizada prácticamente no se da en ningún ámbito de la realidad, y menos en realidades que presentan tantos elementos dinámicos como las sociedades humanas. Las estructuras de clases en las sociedades desarrolladas de nuestros días, por ejemplo, son diferentes a las de las sociedades pre-industriales, o a las que caracterizaron las primeras etapas de la sociedad industrial, de la misma manera que también son distintas las estructuras de la población según las sociedades van evolucionando y según van cambiando las formas de hábitat, los modelos familiares, las costumbres sociales, etc.

No es extraño, por tanto, que actualmente prácticamente nadie niegue el carácter dinámico de las estructuras sociales, de la misma manera que nadie pone en cuestión la disposición estructural de las realidades sociales. Ni la realidad social es un proceso fluido y sin orden -desestructurado- ni las sociedades concretas se ven exentas de unos cambios más o menos intensos. Por ello el concepto de estructura tiene su correlato directo en el concepto de cambio social, o como algunos teóricos sociales prefieren decir, la estática social y la dinámica social, o la estructura y el proceso, deben ser vistos en su íntima interdependencia. Ya se ponga el acento en una u otra faceta, en el fondo nos encontramos ante bipolaridades conceptuales inseparables, referidas a sociedades con estructuras sociales en permanente devenir.

El concepto de estructura social es, desde esta perspectiva dinámica, el marco en que debemos situar el estudio concreto de los diferentes aspectos y formas de relación e interacción que constituyen la sociedad.

3. LOS GRUPOS SOCIALES

El grupo social es la realidad más inmediata y central para la Sociología. La dimensión social del hombre se proyecta desde su infancia y a lo largo de su vida en el ámbito de un conjunto de grupos de muy diferente índole, desde la familia, el grupo de compañeros de clase, la pandilla de amigos, el grupo de vecinos, el grupo de compañeros de trabajo, etc.

Si uno se detiene a observar con detalle toda la trama social, lo primero que se encuentra es que la sociedad está formada por una tupida red de grupos sociales, en los que los individuos se encuentran implicados en diferente grado. Los grupos sociales son las células o unidades básicas de la sociedad. En un sentido muy general podría decirse incluso que el «hombrees un ser grupal», en tanto en cuanto el individuo, como ser social, lo es siempre en el ámbito de un haz de relaciones concretas, y estas se producen en la esfera de grupos, desde los más elementales e informales hasta los más complejos y formalizados.

Sin embargo, el carácter básico de los grupos sociales y el hecho de que éstos sean la realidad sociológica más familiar e inmediata, no dio lugar a que los grupos fueran objeto de una atención prioritaria durante las primeras etapas de la historia de la Sociología. El estudio de los grupos sociales no se abordó hasta el siglo xx, y el «descubrimiento», o redescubrimiento, de su importancia no se produjo prácticamente hasta los años posteriores a la II Guerra Mundial.

En general, los padres fundadores de la Sociología, como ya hemos visto, estaban fundamentalmente preocupados por los grandes problemas y los procesos sociales globales. Lo que centraba su atención en mayor grado eran las visiones macroscópicas de la sociedad, de forma que en los orígenes de la Sociología los términos de la relación fundamental a la que se prestaba atención estaban formados básicamente por la dicotomía Individuo-Sociedad. Las dimensiones analíticas más atentas a lo individual se creía que eran más propias de otras disciplinas como la Psicología, mientras que el cometido de la Sociología se entendía que era ocuparse de la sociedad globalmente considerada.

Los primeros enfoques sociológicos, con muy pocas excepciones, Iban, asl, del individuo a la sociedad, generalmente sin mayor solución de continuidad, perdiendo las perspectivas de las tramas sociales grupales. Lo curioso, sin embargo, es que esta óptica analítica se produjo en un contexto de alta sensibilización por la quiebra de las formas de integración social básicas, como consecuencia de los cambios que trajo la revolución industrial, y que tan poderosamente estimularon el surgimiento de la Sociología, como ya hemos señalado.

La primera formulación seria sobre la importancia de los grupos sociales la planteó Charles H. Cooley (1864-1929)) con su énfasis en los llamados grupos primarios. Sin embargo su verdadero «redescubrimiento)) por la Sociología y la Psicología industrial tuvo lugar a partir de las investigaciones de Elton Mayo en la década de los años treinta, con ulteriores desarrollos en las décadas posteriores a la 11 Guerra Mundial, hasta llegar al auge por esta temática que se conoció durante las últimas décadas.

Pero ¿qué es un grupo social?, ¿cómo podemos definirlo?, ¿cuántos tipos de grupos sociales podemos diferenciar?, ¿qué funciones sociales cumplen los grupos? Antes de entrar en estas definiciones conceptuales es necesario empezar por hacer algunas precisiones.

En primer lugar hay que tener en cuenta que todos los seres humanos forman parte de diferentes grupos de muy distinta naturaleza, características y extensión, de forma que en toda Sociedad el número de grupos es superior al de individuos.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que los grupos sociales son realidades diferentes a las «categorías sociales» y a los «agregados estadísticos», no debiendo confundirse con ellos. Las «categorías sociales» tienen un sentido meramente clasificatorio: hacen referencia a personas que tienen las mismas características, realizan los mismos roles sociales, etc.; por ejemplo, los hombres o las mujeres, un grupo profesional concreto, como los abogados, un sector social, como los jóvenes, etc. Por su parte, un «agregado estadístico es un conjunto de personas que pueden ser clasificadas estadísticamente de acuerdo a algún atributo, característica o elemento lógico de ordenamiento, por ejemplo, por tener alguna afición, por ser lectores de algún periódico, etc. En algunos casos las «categorías» y «los agregados sociales» pueden proporcionar ciertas bases o características comunes a partir de las que acaban por surgir grupos, pero en sí mismos no son grupos.

Por lo tanto, cuando hablamos de grupos sociales, no nos estamos refiriendo a meras clasificaciones estadísticas, que sólo tienen una proyección formal en las hojas de cálculo, o en las series de las tablas de datos, sino a unidades sociales con unos contornos determinados y unas características bien precisas. El elemento definitorio fundamental de los grupos sociales es que están formados por personas que tienen algún tipo de relaciones sociales entre sí. Los grupos se caracterizan también porque tienen una cierta estabilidad y los que pertenecen a ellos se identifican como tales, y pueden ser identificados desde fuera como un grupo. Por ejemplo, las personas que van en un momento determinado en un autobús público, no son un grupo. Sin embargo, unos amigos, o una peña o asociación que hace una excursión en un autobús sí constituyen un grupo social.

De acuerdo con Homans, para que un grupo social exista como tal, se necesita: - «motivos(sentimientos) por parte de sus miembros», - «tareas(actividades)para que éstos las cumplan», - «y alguna comunicación (interacción) entre ellos.

Así pues, cuando en un conjunto de personas se da con cierta continuidad alguna forma de interacción y comunicación mutua, cuando existe un sentimiento de pertenencia y ciertos intereses, valores o propósitos y acciones comunes, podemos decir que, entonces, existe una entidad social específica a la que calificamos como grupo y que tiene, entre otras, la virtualidad de influir u orientar recíprocamente las conductas y las opiniones de quienes pertenecen a él.

Los grupos sociales pueden ser clasificados de acuerdo a un gran número de criterios. Según su grado de inclusión, se puede hablar de grupos o subgrupos (si forman parte de otro conjunto mayor).

Según su carácter, se puede hablar de grupos abiertos, a los que puede pertenecer prácticamente cualquiera y de grupos cerrados, como la familia a la que se pertenece por nacimiento, o a la que se accede por medio de los procedimientos formalizados del matrimonio.

Según su estructura, los grupos pueden ser informales o formalizados, según existan o no algunas reglamentaciones o formalismos.

También se pueden clasificar los grupos por su tamaño, por su carácter obligatorio o voluntario, por su duración, por su carácter territorial o personal, por surgir a partir de alguna circunstancia natural o artificial, etc.

Sin embargo, la clasificación que tiene un mayor alcance científico y que connota unas dimensiones sociológicas más importantes es la distinción entre grupos primarios y grupos secundarios.

Los grupos primarios se definen básicamente por cuatro rasgos:

- El tamaño: tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que sean posibles las relaciones «cara a cara» entre sus miembros.

- El tipo de relaciones: han de ser personales y caracterizadas por cierto grado de proximidad, intimidad y conocimiento mutuo.

-El sentido de conciencia grupal: que supone un grado de identificación mutua suficiente como para que las personas desarrollen un sentimiento de pertenencia grupal que les permita hablar y verse a sí mismas en términos de «nosotros».

- La importancia para sus miembros: no sólo en cuanto que el grupo permite alcanzar ciertos fines u objetivos específicos (fin instrumental), sino también porque el grupo proporciona a los que pertenecen a él un conjunto de gratificaciones personales, psicológicas y emocionales (amistad, apoyo recíproco, sentimientos de pertenencia, creencias y valores compartidos, etcétera).

El tamaño reducido y la buena comunicación son, posiblemente, los dos rasgos fundamentales que permiten definir a un grupo como primario. A veces, incluso, se ha intentado acotar el número máximo de miembros que debe tener un grupo para poder ser considerado como primario, dándose cifras de referencia que generalmente se sitúan en torno a las 10, 12 o 15 personas, según los casos y los autores. Sin embargo, en términos más sencillos y menos formalistas, se puede definir el grupo primario, diciendo que es «una cierta cantidad de personas que se comunican a menudo entre sí, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente pocas para que cada una de ellas pueda comunicarse con todas las demás, no en forma indirecta, a través de otras personas, sino cara a cara.

A partir de lo dicho puede entenderse que el grupo primario sea considerado como la más universal forma de asociación existente, hasta el punto que casi «no existe área alguna de comportamiento humano en cuyo seno no pueda hallarse el grupo primario. Los grupos primarios están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, dando vida, sentido y contextura concreta a eso que llamamos lo social. En un grupo primario -la familia-, los bebes son socializados en la cultura, aprenden el lenguaje, las normas básicas del comportamiento, etc.; en grupos primarios -los compañeros de juegos y los grupos de la escuela-, los niños aprenden a relacionarse en grupo, madurando su personalidad; en grupos primarios-de amigos, de compañeros, de trabajo, de afinidades-se desarrolla la vida social en el trabajo, en la vecindad y en el ocio. En los grupos primarios las personas realizan la mayor parte de sus tareas y obtienen la mayor parte de sus gratificaciones y satisfacciones. Por ello no es exagerado afirmar que en los grupos primarios está el magma profundo de lo social.

El interés creciente por los grupos primarios durante las últimas décadas ha dado lugar a una gran cantidad de investigaciones empíricas que permiten conocer mejor cómo operan y qué efectos e influencias ejercen. Las investigaciones no se han ceñido exclusivamente a los grupos en que se integran un mayor número de personas y que, desde Cooley, son considerados como los más importantes y básicos -la familia, el vecindario y el pueblo-, sino que también se han ocupado de los grupos primarios en el lugar del trabajo, los grupos de amigos, las pandillas juveniles, los grupos de afinidad socio-cultural, etc.

LOS grupos primarios cumplen importantes funciones sociales, aparte de las que les son más propias y directas, desarrollando un conjunto de creencias, prácticas sociales, jergas específicas, sobreentendidos, costumbres y tradiciones comunes que tienden a reforzar la cohesión y la solidaridad interna en el grupo. La mayor parte de las investigaciones han demostrado que los grupos primarios son elementos fundamentales de socialización y de interiorización y refuerzo de los patrones culturales, a la vez que constituyen un ámbito privilegiado para el desenvolvimiento las motivaciones personales y para la orientación de la conducta. Desde las investigaciones de Elton Mayo, se sabe, por ejemplo, que el ambiente existente en el grupo es uno de los factores más importantes de motivación en el trabajo, y que las distribuciones de las «recompensas» y los castigos en los grupos influyen poderosamente en la orientación del comportamiento de los individuos.

En definitiva, podemos decir que la relevancia de los grupos primarios para la Sociología estriba en un triple orden de razones. En primer lugar, los grupos primarios cumplen funciones sociales fundamentales (en la socialización de los individuos, en su control social, en el estímulo para la eficacia y la emulación en el trabajo y en otras tareas sociales, etc.). En segundo lugar, los grupos primarios tienen una importancia estratégica central en el proceso de investigación sociológica, no sólo por razones cuantitativas, ya que la mayor parte de la acción social se produce en estos grupos, sino por otras razones metodológicas y de fondo. Así, los grupos primarios tienen la ventaja de que son entidades bastante manejables y abarcables en las que la investigación sociológica resulta más factible que en otros ámbitos más grandes y difusos. A su vez, los grupos primarios constituyen verdaderos micro-cosmos sociales que reflejan y contienen a escala reducida muchos de los rasgos y características de las sociedades globales, pudiendo proporcionarnos informaciones sociológicas muy ricas y variadas. Algunos sociólogos consideran a los grupos primarios como uno de los campos más prioritarios de investigación social en el que .convergen las presiones sociales y las que provienen de los individuos. El grupo primario es, pues-se dirá-, un contexto conveniente para observar y experimentar el luego recíproco de esas presiones.

Finalmente, en tercer lugar, el tipo de acción social aún tiene lugar en los grupos primarios es considerado por muchos analistas como una especie de paradigma de la buena práctica de lo social.

Es decir, los grupos primarios son vistos como el mejor marco de religamiento social, de comunicación humana y de práctica de la solidaridad, que hace posible un mayor equilibrio psico-social y afectivo de las personas y que permite un ajuste y una integración social general más satisfactoria. En los grupos primarios, los individuos pueden desarrollar prácticas sociales, orientar conductas y trabar relaciones gratificantes y eficazmente productivas con sus semejantes. Esta clase de relaciones permite compensar muchos de los sinsabores, frustraciones, disfunciones e incomunicaciones propias de las grandes organizaciones sociales, aliviando un sinfín de tensiones y facilitando la resolución de muchos problemas generados por su dinámica social.

No es extraño, por tanto, que frente a los problemas del aislamiento, la incomunicación y la alienación, propios de las sociedades de nuestros días, dominadas por el gigantismo, el anonimato, la impersonalidad la formalización burocrática y los desajustes sociales", un buen número de analistas reclame para los grupos primarios su condición de «dimensión óptima» de lo social, de medida adecuada para el normal desenvolvimiento de ciertas actitudes humanas y para la satisfacción de importantes necesidades de la persona en todo lo que se refiere a comunicación, afectividad, pertenencia grupal, etc.

Desde una óptica más vinculada a la preocupación por la disolución y quiebra de los vínculos sociales básicos (Durkheim, Marx, Tonnies, etc.), Homans ha llamado la atención sobre la forma en que el proceso de decadencia histórica de las civilizaciones se encuentra también ligado al fracaso en organizar las formas de la sociedad-básica a gran escala. «En el nivel de la tribu o grupo -dirá Homans-, la sociedad siempre logró unirse. Por lo tanto inferimos que una civilización, para poder a su vez mantenerse, debe preservar por lo menos algunas de las características del grupo, aun cuando ello ocurra a una escala mucho más extensa. Las civilizaciones se han malogrado-afirmará-al no lograr resolver este problema»12.Sin embargo, las grandes civilizaciones requieren organizaciones cada vez más amplias y criterios de centralización que producen resultados contrarios a los de los grupos primarios, lo que da lugar a fenómenos de incomunicación, falta de control, poca integración, poca cohesión, insatisfacción, etc. «En el nivel del grupo pequeño, la sociedad siempre ha podido unirse.

Deducimos, por consiguiente-concluirá Homans-, que si la civilización ha de durar, debe mantenerse, en la relación entre los grupos que componen la sociedad y la dirección central de ésta, algunos de los rasgos propios del grupo pequeño.

De esta manera, para algunos analistas, los rasgos característicos de los grupos primarios trascienden el plano del mero análisis, para alcanzar la categoría de criterios superiores de plasmación de lo social.

El contraste entre las características de los grupos primarios y las exigencias de las grandes organizaciones nos conduce directamente a considerar el otro tipo de grupo social en nuestra clasificación inicial: el grupo secundario. El grupo secundario es el modelo que se corresponde a las organizaciones a gran escala, en las que las relaciones sociales están formalizadas y reguladas en diferentes grados y formas. Las características que definen los grupos secundarios son prácticamente las contrarias de los grupos primarios, ya que cada uno de estos conceptos está en función del otro.

En los grupos secundarios las relaciones son impersonales, los vínculos generalmente son contractuales, la cooperación se produce de forma indirecta, existe un alto grado de división y diferenciación de tareas y roles sociales, predominan los procedimientos formalizados y racionalizados propios de la burocracia, etc.14 Los principales grupos secundarios son las organizaciones formales (asociaciones de todo tipo, Administraciones Públicas, grandes empresas, etc.),las clases socialesylas entidades sociales macroscópicas (Municipios, Estados, etc.).

En la realidad concreta, como es lógico, se produce un entramado complejo de relaciones propias de los grupos primarios y de los grupos secundarios, pudiendo identificarse en la mayor parte de las grandes organizaciones un sinfín de grupos primarios, cuyas formas de interacción se superponen y entremezclan con las relaciones formalizadas e impersonales propias de los grupos secundarios. Por ello hay quienes consideran que las relaciones primarias y secundarias forman parte de un continuurn y que, a medida que las organizaciones se van ampliando, los nexos básicos de tipo primario van evolucionando hacia relaciones de tipo secundario. De esta manera, el propio desarrollo y complejización de las organizaciones da lugar al surgimiento de barreras para el mantenimiento de las relaciones directas, personalizadas, de confianza, etc. «Así-dirá Greer- a medida que un grupo dado se hace más grande, a medida que se dispersa en el espacio, ocupa sólo una pequeña parte del interés y el tiempo del individuo y alcanza heterogeneidad interna, volviéndose por naturaleza más secundario».

A veces, incluso, se ha sugerido que la distinción entre grupos primarios y secundarios tiene un cierto carácter ficticio, ya que lo que tiene verdadera entidad es el concepto de grupo primario, y el tipo de relaciones que le es propio, definiéndose el grupo secundario solo a su sensu contvavio, como el que no es primario. «El grupo secundario -dirá Sprott- es, en un sentido, una pura ficción. La realidad se encuentra en la interacción cara a cara y en la comunicación a distancia)). ((La unidad de estos grupos «secundarios» o relacionados indirectamente» se consigue por medios simbólicos: una nación es una nación porque los individuos lo creen así. Una ciudad es una aglomeración de casas con un límite visible de un modo bastante obvio, pero su unidad como grupo secundario descansa en el hecho de que sus ciudadanos creen que pertenecen a Manchester, Birmingham o Londres... Los grupos secundarios -apostillará Sprott- obtienen una mayor unidad debido al lenguaje: mediante lo que podemos llamar la «reacción en cadena» de la interacción social a través del grupo y mediante la unidad administrativa»l6.

A pesar de estas matizaciones, la diferenciación entre grupos primarios y secundarios es una distinción conceptual de indudable interés y alcance sociológico, que nos permite tipificar formas de relaciones sociales de un hondo significado y que nos sirve para orientar la atención investigadora hacia dos ámbitos concretos de gran importancia: los diferentes tipos de grupos primarios a que aquí nos hemos referido, y también las grandes organizaciones formales. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que más allá del carácter y el valor de unos y otros tipos de relaciones sociales, las organizaciones formales y burocráticas son una de las realidades caracterizadoras de las sociedades de nuestro tiempo, a las que la Sociología debe prestar la atención que se merecen, tanto en cuanto formas específicas de relación social, como en su condición de modelo o tipo legal, o burocrático de dominación, en el sentido en que se ha venido estudiando desde Max Weber.

4. LAS INSTITUCIONES SOCIALES

Como ya vimos en el capítulo cuarto, Durkheim definió las instituciones como los conglomerados de creencias y las maneras de obrar instituidas por la Sociedad, que preexisten a los individuos concretos formando parte de la supremacía de la propia Sociedad.

Desde un punto de vista muy general podemos decir que lo que caracteriza a las instituciones sociales es que cumplen funciones necesarias para la propia existencia de la sociedad como tal. Por ello, algunos sociólogos han hablado de un conjunto de pre-requisitos funcionales universales, que resultan imprescindibles para que todo sistema social tenga «un orden persistente)) o ((desarrolle un proceso ordenado». Es lo que podíamos considerar, en términos más sencillos, como todo aquello que una sociedad tiene que tener para poder continuar funcionando normalmente.

El debate sobre los pre-requisitos funcionales de la sociedad a veces se ha movido en el terreno de las meras obviedades, al señalar, por ejemplo, que toda sociedad debe tener un lenguaje que permita la comunicación, o unos valores y creencias compartidas. Otras veces la discusión se ha orientado a dilucidar la pertinencia de clasificaciones e inventarios sumamente prolijos y detallados que consideran simultáneamente un gran número de variables y formas de interacción social.

Sin embargo, incluso analistas tan dados a la complejización, como Parsons, coinciden en señalar que los elementos fundamentales de la sociedad -lo que podía clasificarse como «sociedad mínima»-se centran en cuatro componentes: - Unos sistemas de reproducción y socialización básica de los individuos.

- Unas estructuras económicas, adquisitivas, instrumentales y de división del trabajo.

- Un sistema de poder, de articulación territorial y de utilización legítima de la fuerza.

- Un sistema de creencias, de religión o de integración de valores.

Para realizar cada una de estas funciones básicas las sociedades se han dotado de un conjunto de instituciones sociales específicas, a través de las cuales regulan los comportamientos de los individuos y 108 orientan al cumplimiento de fines determinados. La necesidad de reproducción y socialización básica se cumple a través de la institución de la familia, cuyas formas y patrones de actuación están regulados socialmente. A su vez, en las sociedades evolucionadas, las familias cuentan con la colaboración de otras instituciones socializadoras-sistema educativo- que permiten una más plena inserción social de los individuos y que transmiten los componentes culturales más complejos y sofisticados a través de procesos educativos cada vez más largos y generalizados. De igual manera, las instituciones educativas coadyuvan al buen funcionamiento de las instituciones económicas formando trabajadores cada vez más cualificados, que contribuyen a proveer a la sociedad de todos los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. Las instituciones políticas, por su parte, regulan y ordenan el ejercicio del poder, estableciendo diversas formas de autoridad y diversos procedimientos de participación, implicación, subordinación, prestación de contribuciones y organización de formas de convivencia regladas, cuya violación puede dar lugar a una sanción por parte de aquellos en quien la sociedad delega el derecho al uso legítimo de la fuerza. Finalmente las sociedades articulan sus sistemas de creencias a través de distintas instituciones ideológicas y expresivas, entre las que las Iglesias y las religiones han tenido hasta la fecha un papel prevalente.

A su vez, a partir de estas instituciones básicas surgen otras instituciones y formas de articulación social que completan el mapa de la estructura social. Especial significado tienen, en este sentido, las clases sociales-a las que luego nos referiremos-y que son un resultante de la forma en que se organizan las instituciones económicas y de la forma en que operan las instituciones políticas, en las que a su vez influyen las propias clases sociales a través de su acción política en unos complejos procesos de interacción, en los que también se hacen notar el peso de las instituciones ideológicas y expresivas.

Lo que ocurre con las clases sociales nos sirve como ejemplo para entender que las instituciones sociales no son compartimentos estancos, sino piezas de un entramado social complejo, que en las sociedades de nuestro tiempo presenta un sinfín de interrelaciones e interdependencias. Por ello cuando hablamos de instituciones sociales estamos hablando de la estructura social, como tal, a través del prisma concreto del cumplimiento de unas funciones sociales específicas. Como puede entenderse, en este epígrafe no es posible referirnos a toda la complejidad social abarcada con estos conceptos en sus múltiples formas y manifestaciones, ya que tal intento supondría un análisis de la sociedad toda, que requeriría algo más que un libro completo. Por lo tanto, aquí vamos a limitarnos a referirnos a la institución social básica y fundamental -la familia- y a las principales formas de articulación social del poder y la autoridad, para tratar a continuación de forma más específica el tema de las clases sociales. Los procesos de socialización y la dimensión de la cultura como sistema de creencias, a su vez, son objeto de atención en el capítulo seis de este libro.

La familia, como hemos dicho, es la institución social básica y uno de los grupos primarios fundamentales. La familia cumple un gran número de funciones sociales insustituibles, que van desde la procreación y la primera socialización de los hijos, hasta la proporción de afecto y apoyo social, sin olvidar sus funciones económicas, como unidad básica de consumo-el hogar-y en algunos casos de producción. Por eso la familia ha podido ser considerada como una institución social universal, ya que en todas las sociedades conocidas hasta la fecha se ha encontrado alguna forma de institución social y de parentesco, a través de la que los individuos se ubican y se incorporan a la sociedad, «como hijo de...»,o miembro de la ((familia de...».

El hecho de que la familia sea una institución universal no significa que tenga las mismas formas y características en todos los sitios, ni que no haya experimentado importantes procesos de transformación a lo largo del tiempo. En realidad, en las sociedades de nuestro tiempo las funciones sociales de la familia están cambiando de manera muy importante y muchas de las tareas tradicionales efectuadas en el ámbito de la familia están pasando a ser realizadas -o compartidas- cada vez en mayor grado por otras instancias sociales, como las guarderías, las escuelas, las residencias de ancianos, etc. Al mismo tiempo, la creciente importancia de los ((grupos de pares», es decir, las personas de la misma edad (amigos, compañeros de estudios, etc.), está dando lugar a cambios muy relevantes en el proceso socializador, y en la influencia sobre los valores y las creencias, suscitando en ocasiones una competencia de afectos y lealtades que se traducen en distintos tipos de conflictos generacionales.

Si a todo esto añadimos el crecimiento significativo de los hogares de una sola persona y las nuevas posibilidades y experiencias de fecundación in vitro, podremos entender hasta qué punto las concepciones actuales, y hasta las mismas funciones tradicionales de la familia, pueden verse alteradas en el curso de la dinámica social. No deja de ser significativo, en este sentido, que un autor como Aldous Huxley, en su novela visionaria Un mundo feliz, planteara hace ya algún tiempo la hipótesis de una sociedad del futuro en la que se ha prescindido de la institución social de la familia y en la que los niños son procreados en probetas.

Ateniéndonos a las realidades concretas hasta ahora conocidas, hay que empezar por destacar la diversidad de manifestaciones en las que se han plasmado las instituciones familiares, a lo largo de la evolución social. Los datos históricos y los estudios antropológicos revelan que las formas de familia varían según su ámbito (familias extensas, nucleares y compuestas),según las formas de relación conyugal (monogámicas, poligámicas, poliándricas, grupales, etc.), según los criterios de filiación (patrilineal o matrilineal),de acuerdo al sistema de autoridad (patriarcal o matriarcal), según el lugar de residencia, de acuerdo a los límites de elección de cónyuges, según la solidez de los lazos matrimoniales, de acuerdo a las reglas y a la flexibilidad de las conductas conyugales, etc.

A partir de tal variedad de manifestaciones, puede decirse que los elementos comunes e imprescindibles para que podamos hablar de una familia como tal son básicamente cuatro: en primer lugar, la existencia de una relación conyugal regulada de acuerdo a ciertos patrones, normas o costumbres; en segundo lugar, un sistema de filiación de acuerdo al cual los hijos son considerados parte de la familia, recibiendo como tales nombres, derechos, atributos y una «localización» social determinada; en tercer lugar, un hogar o habitación común, que en algunos casos puede estar compartida con otras familias u otros parientes próximos (familias extensas);y en cuarto lugar, un patrimonio o conjunto de bienes y recursos comunes que permiten subsistir a la familia y atender al cuidado y crianza de los hijos, sobre todo durante los primeros años de su vida.

Si consideramos estos rasgos básicos como el núcleo mínimo a partir del que podemos definir una relación como familiar, podemos preguntarnos: ¿desde cuándo existe la institución familiar?, ¿cómo surgió y evolucionó?, ¿existieron históricamente otras formas de emparejamiento anteriores a partir de las que se desarrolló la institución familiar? Los orígenes de la familia se han situado en un dilatado período de tiempo que oscila entre los dos millones y los cien mil años, habiéndose llegado a plantear, incluso, «si alguna forma embrionaria de familia apareció antes que el lenguaje»20.Generalmente los estudiosos del tema consideran que la familia, tal como la hemos llegado a conocer, ha sido el resultado de una larga evolución social, a partir, según creen algunos, de un «primitivo comunismo sexual».

Esta opinión fue sostenida ya por Lucrecio, en el siglo I antes de Cristo, en su obra De Rerum Natura, donde mantuvo la tesis de una promiscuidad originaria, siendo desarrollada en nuestra época, sobre todo, por Morgan y por Engels. Estos autores reclamaron el carácter social e histórico de la familia, sosteniendo que sus formas cambiantes se explican por los propios procesos de transformación en los sistemas sociales. Engels, en concreto, veía en la evolución de la familia la dinámica ascendente y progresiva del proceso histórico que daba lugar a que las formas familiares desfasadas económicamente, como la familia patriarcal, fueran sustituidas por nuevos modelos de relaciones familiares mejor adaptados a las nuevas circunstancias económicas.

Aunque cs difícil poder profundizar en el conocimiento exacto sobre la manera en que ha evolucionado la familia, lo cierto es que la propia dinámica evolutiva de las sociedades ha ido ligada al afianzamiento de formas de relación monogámicas, posiblemente asociadas a las necesidades más dilatadas de cuidado y mantenimiento la prole en seres un proceso tan prolongado de maduración psicomotora de los humanos. De hecho, se han encontrado enterramientos del paleolítico de parejas en las mismas tumbas, que sugieren la existencia de relaciones monogámicas estables desde períodos bastante anteriores al desarrollo de las más antiguas civilizaciones conocidas.

Junto a la aparición de las formas de relación familiar monogámicas, una de las cuestiones que ha dado lugar a un debate sociológico y antropológico más vivo es la relacionada con la manera en que evolucionaron en la prehistoria los modelos familiares (patriarcales y matriarcales). En este sentido, es de destacar que algunos antropólogos sostienen que durante un período bastante dilatado de tiempo, que va desde finales del Paleolítico y principios del Neolítico hasta la segunda revolución económica del Neolítico (años 6000 a 3000 antes de Cristo), se produjo un predominio de formas de filiación matrilineal que hicieron de la mujer el eje central de la institución familiar.

Un hito importante en el proceso de evolución de la familia fue el surgimiento del modelo de familia patriarcal, cuyos orígenes hay que situar en el desarrollo de las propias civilizaciones agrarias de la Antigüedad. La familia patriarcal concentraba un gran número defunciones sociales y era prácticamente autosuficiente, configurando una especie de microsociedad, con un sistema económico y de trabajo, un sistema de poder y autoridad y una red de relaciones sociales básicas, sobre las que descansó todo el entramado de relaciones sociales durante un período de tiempo bastante dilatado. Sin embargo, la dinámica de las transformaciones sociales y económicas, fueron socavando las bases económicas, sociales y laborales de la familia patriarcal, hasta que se acabó imponiendo en las modernas sociedades industriales de nuestro tiempo un nuevo modelo de familia nuclear, compuesta por los cónyuges y un número cada vez más reducido de hijos.

La familia, en este nuevo contexto, ha perdido sus viejas funciones económicas, como unidad de producción, al tiempo que muchas de sus funciones asistenciales, de cuidado y educación de los hijos, de atención a los mayores, de protección y solidaridad, han ido pasando a ser desempeñadas cada vez en mayor grado por la Sociedad, sobre todo a medida que se han ido desarrollando las prestaciones sociales propias del Estado de Bienestar. La dinámica social está dando lugar, de esta manera, no tanto a una crisis o cuestionamiento de la familia, como sostienen algunos23, sino a un cambio en sus formas y a una tendencia de progresiva reducción de sus funciones. Lo que está dando lugar a que cada vez adquieran una mayor importancia los aspectos más directamente relaciónales. En un mundo en el que cada vez priman más las relaciones impersonales y el aislamiento, la familia se ha convertido, así, en uno de los ámbitos sociales que puede proporcionar en mayor grado comprensión, afecto, apoyo mutuo y relaciones personales gratificadoras.

La incorporación creciente de la mujer al trabajo y la difusión de mentalidades igualitarias está dando lugar a un nuevo modelo de familia más igualitaria y más abierta socialmente a un contexto de relaciones diversificadas en el trabajo, en el ocio, en el vecindario, etc. Esta nueva «familia de compañeros» ha reemplazado el viejo modelo de autoridad masculina y ha establecido un nuevo marco de estabilidad conyugal, basado no en las prohibiciones, ni en la presión social contra la ruptura matrimonial, sino en la libre voluntad de las partes, a partir de una creciente independencia económica y laboral de los dos cónyuges.

Posiblemente el nuevo clima de libertad y solidaridad desarrollado de esta manera podrá permitir que la familia cumpla una importante función de ajuste y de apoyo solidario a los hijos en la transición hacia la sociedad tecnológica avanzada que estamos viviendo en nuestros días y que está dando lugar a graves problemas de inserción laboral de las nuevas generaciones. De esta manera, la dinámica socio-económica conducirá, verosímilmente, a nuevas readaptaciones en las funciones de la familia a partir de los nuevos contextos sociales.

Desde la perspectiva del primer lustro del siglo XXI, se puede constatar que las nuevas condiciones de trabajo que afectan a un buen número de jóvenes (con más paro, más precarización laboral y más riesgos de exclusión social) están haciendo notar su influencia en las prácticas de emparejamiento y nupcialidad. Las tendencias observadas apuntan a que cada vez se casan menos jóvenes, los que lo hacen cada vez contraen matrimonio a edades más tardías y tienen menos hijos o ninguno. Por ello, no es exagerado decir que, de no cambiar las tendencias socio-económicas y laborales, la concurrencia de varios factores de cambio científico y cultural podrá conducir a cambios notables en las concepciones y configuraciones tradicionales de las familias.

Junto a la familia, como antes decíamos, uno de los ámbitos fundamentales de plasmación social institucional es el que tiene que ver con las relaciones de poder y autoridad.

Las relaciones de poder y autoridad constituyen también una de las constantes culturales que nos encontramos en cualquier tipo de sociedad. Como ha subrayado Nisbet: «Cualquier orden social es un entramado de autoridades. En la sociedad contemporánea dichas autoridades se extienden desde la suave y providente de una madre sobre su hijo, hasta la absoluta, incondicional e imprescindible del Estado nacional. En cualquier agregado social continuo existe algún sistema o tipo de autoridad. En el momento que dos o más personas se encuentran en una relación que implica, cualquiera que sea el grado de formalidad o informalidad, la distribución de responsabilidades, deberes, necesidades, privilegios y recompensas, está presente algún tipo de autoridad».

La existencia de relaciones de poder y autoridad en la sociedad es el resultado de dos exigencias concretas: en primer lugar, de los imperativos derivados del proceso de socialización y conformación cultural de los individuos, que tienen que atenerse para formar parte de la sociedad a sus normas, costumbres y patrones de comportamiento; en segundo lugar, las relaciones de poder y autoridad responden a las necesidades de organización, coordinación y articulación social de todas las sociedades con una cierta complejidad que trascienda el núcleo familiar.

La experiencia demuestra que en todo grupo social en el que se mantengan relaciones de interacción durante un cierto tiempo, acaban surgiendo relaciones de dependencia, de subordinación y de dirección que influyen tanto en la orientación de los comportamientos colectivos del grupo, como en la eventual distribución de tareas y, sobre todo, de bienes y recompensas limitadas.

Las relaciones entre seres vivos en la naturaleza nos proporcionan múltiples ejemplos sobre las formas en que se producen estas relaciones de ordenación y subordinación, desde las manifestaciones más momentáneas y coyunturales en los animales menos gregarios, hasta las jerarquías rígidas de los hormigueros, los termiteros y los enjambres, pasando por las formas bastante estables de «jefatura» en los grupos de primates.

La evolución de las sociedades humanas ha ido acompañada de unos complejos procesos de articulación de las relaciones de poder y autoridad, desde las antiguas jefaturas tribales, hasta las formas de poder en las monarquías e imperios de la Antigüedad, y desde las redes de poder estamental, propias del feudalismo, hasta las formas modernas de delegación y control propias de las democracias de nuestro tiempo. En toda esta dinámica social, el poder ha sido una constante que se ha traducido en distintas formas de organización política, desde los ámbitos más elementales e inmediatos en la aldea y el municipio, hasta las agregaciones superiores en distintas formas de Estados y poderes de índole supranacional.

Pero las relaciones de poder y autoridad no se agotan en el campo de lo propiamente político, sino que se extienden al ámbito de las relaciones económicas y sociales, desde las esferas microscópicas más próximas a los individuos hasta las más generales, entretejiendo todas ellas un conjunto de posiciones sociales mutuamente interdependientes, de las que ningún individuo que viva en sociedad puede sustraerse. En los núcleos de inserción más inmediatos las individuos están sometidos a relaciones de poder y autoridad en su familia, en la escuela, en el lugar del trabajo, en las asociaciones y grupos sociales, en su municipio o lugar de residencia y en casi todas las formas de interacción social en las que existen algunas normas, procedimientos, o relaciones de dirección y jerarquía social.

Lo característico de las sociedades humanas es que las relaciones de poder y autoridad están institucionalizadas, es decir existen unos mecanismos institucionales por los que el poder puede adquirirse)), «delegarse», «ejercerse», e incluso ser puesto en cuestión, hasta el punto de llegar a revocarse y establecerse nuevas formas y relaciones de poder.

La institucionalización de las relaciones sociales de poder y autoridad se ha traducido a lo largo de la historia en distintas instancias y formas de organización y regulación específicas, que han ido desde la institución de la propiedad privada y todas las leyes que han ordenado su operatividad concreta, hasta el establecimiento de diferentes formalizaciones políticas, como los Parlamentos, los Gobiernos, los Tribunales, las burocracias públicas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los sindicatos, los partidos políticos, etc.

Las formas y maneras en que se producen las relaciones de poder y autoridad en la sociedad son casi tan variadas como las propias formas de asociación y organización existentes. Todos sabemos por experiencia propia que las expresiones del fenómeno sociológico de la autoridad no son iguales en la familia, o en los grupos primarios, que en la esfera del Estado o del Municipio, de la misma manera que también son distintas en un sindicato, en una asociación profesional o en un partido político democrático, que en una empresa, una escuela o en el Ejército.

En cada uno de estos casos los mecanismos de poder y autoridad operan de manera diferente; en unos casos están muy formalizados y jerarquizados, como en el Ejército o en una gran empresa; en otros casos se encuentran asociados al desempeño de determinados papeles sociales, como el de profesor; en algunas ocasiones son el resultado de una elección o una delegación expresa, como en un sindicato o en una organización voluntaria, etc. Sin embargo, en todos estos casos, en la práctica se produce una interdependencia de elementos que influyen poderosamente en la actuación y aceptación de las relaciones de poder. Estos elementos tienen que ver con las propias características de los individuos, sus conocimientos, su «voluntad de liderazgo, o su disposición a la obediencia, sus papeles sociales, las redes de supra-ordenación en que se implican, las costumbres y presiones sociales, las expectativas de comportamiento, las reglas y prohibiciones, las manipulaciones, el miedo a la marginación y la «exclusión social», etc.

Un aspecto importante en las relaciones de poder es el que tiene que ver con la distinción entre su efectividad y su legitimidad, es decir, con el grado en que es aceptado como un poder legítimo. La cuestión de la legitimidad ha dado lugar a diversos intentos de distinción entre los conceptos de poder y autoridad.

Max Weber, por ejemplo, definió el poder como «la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad)). ((El concepto de poder-dirá Weber-es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles, pueden colocar a alguien en la posición de imponer su voluntad en una situación dada.

Sin embargo, la dominación o autoridades definida como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado, para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos).

«No es, por tanto-dirá Weber- toda especie de probabilidad de ejercer "poder" o "influjo" sobre los hombres. En el caso concreto, esta dominación ("autoridad) en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer-concluirá-es esencial en toda relación auténtica de autoridad».

Los motivos por los que se obedece, es decir por los que se acepta un poder como autoridad, son muy diversos, dependiendo, como el mismo Weber señaló, de «una constelación de intereses o sea de consideraciones utilitarias de ventajas o inconvenientes del que obedece...», de la mera «costumbre», de la ciega habituación a un comportamiento inveterado, o puede fundarse, por fin, en el puro afecto, en la mera inclinación personal del súbdito. Sin embargo-nos advertirá Weber-la dominación que sólo se fundara en tales móviles sería relativamente inestable. En las relaciones entre dominantes y dominados, en cambio, la dominación suele apoyarse interiormente en motivos jurídicos, en motivos de su «legitimidad», de tal manera que la conmoción de esa creencia en la legitimidad suele, por lo regular, acarrear graves consecuencias. En forma totalmente pura-concluirá Weber-, los «motivos de legitimidad» en la dominación sólo son tres, cada uno de los cuales se halla enlazado-en el tipo puro con una estructura sociológica fundamentalmente distinta del cuerpo y de los medios administra ti vos^^^. Estos tres tipos de dominación, según Weber, son la legal, la tradicional y la carismática.

La dominación legal es la forma moderna de dominación. Está basada en el principio de legalidad, de forma que la obediencia se produce a ~ordenaciones impersonales y objetivas» estatuidas legalmente por personas específicamente delegadas para ello. En este tipo de dominación todos están sometidos a un orden impersonal y preciso de reglas y procedimientos y todos deben actuar dentro de ellas, con unos límites, una fijación estricta de los medios coactivos admisibles, unas posibilidades de quejas y apelaciones, etc. La forma típica de dominación legal más racional posible es la que se ejerce a través de un «cuadro administrativo burocrático»28.

La dominación tradicional está basada en los patrones de obediencia patriarcal propios de las sociedades tradicionales. La práctica de las relaciones de obediencia en el seno de las familias patriarcales acostumbran desde la infancia a obedecer y aceptar las autoridades instituidas por las tradiciones. El soberano, o los señores feudales en quienes descansa la autoridad inmediata, son vistos como parte de un esquema de poder instituido «desde siempre», y los súbditos les respetan y obedecen en virtud de unos vínculos personales de fidelidad.

La dominación carismática descansa en la autoridad ejercida por una personalidad de especiales dotes y características-carisma-, a la que se profesa una «devoción objetiva» y a la que se obedece por sus cualidades, y no en virtud de las costumbres impuestas por la tradición, o en razón de un mandado o una posición legalmente establecida. La autoridad carismática se basa en el reconocimiento por parte de los «adeptos», de unas cualidades extraordinarias en un jefe, un caudillo militar, un líder o profeta al que se sigue. El líder o jefe carismático actúa según su propio arbitrio, no rinde cuentas ante nadie y elige su propio séquito, o su cuerpo administrativo, según el caso, de acuerdo a criterios de ((devoción personal~~9, y no en función de la competencia o de la tradición.

Estos tres modelos o «tipos» de dominación responden en gran parte a contextos históricos y sociales específicos, que van desde los antiguos núcleos sociales tribales, partidas de caza y hordas guerreras, hasta los Estados modernos, pasando por las sociedades tradicionales. Sin embargo en las sociedades de nuestro tiempo es posible identificar elementos de estas tres modalidades o «tipos ideales)) de dominación en muchas de las relaciones de poder y autoridad que tienen lugar tanto en los ámbitos más informales como en las grandes organizaciones.

5. LAS CLASES SOCIALES.

La forma social de nucleamiento institucional más importante es la que tiene que ver con la desigualdad, con el agrupamiento de los seres humanos en distintas clases sociales que establecen entre si relaciones de poder y de subordinación.

Se ha dicho, con razón, que posiblemente uno de los rasgos de las sociedades humanas de nuestros días que primero llamaría la atención a cualquier ser dotado de inteligencia que las observase por primera vez, sería el de la desigualdad social, es decir, la diferenciación de las personas en grupos con distintos niveles de acceso a los bienes y servicios y con distintos grados de educación y de influencia política y social.

En todas las formas de agrupación social conocidas en la naturaleza existen diferentes formas de jerarquización y de relaciones de dependencia perfectamente identificables. Sin embargo, las manifestaciones más singulares de asimetría social se producen precisamente en el seno de las sociedades humanas.

En las sociedades humanas la diferenciación de posiciones de poder, de riqueza y prestigio no forma parte de una lógica natural primaria, asociada a rasgos identificables a primera vista (fuerza, belleza, etc.), o a cualidades individuales (destreza, valor, iniciativa, etc.), sino que están asociadas a la propia manera en que se han desarrollado distintas formas de organización y diferentes procedimientos de cooperación para hacer frente a las necesidades vitales.

Incluso en las sociedades más primitivas conocidas, en las que la subsistencia dependía de la caza y la recolección de frutos y tubérculos, la diferenciación de posiciones sociales no dependía solamente de habilidades o capacidades naturales, como la fortaleza, la agilidad, la autoridad o la pericia, sino que también descansaba en factores sociales tales como las relaciones familiares o de filiación, la capacidad de influencia y liderazgo, la mayor o menor idoneidad en la elección de los agrupamientos o alineamientos sociales en casos de conflictos y tensión, etc.

Es decir, las desigualdades humanas son básicamente desigualdades de carácter social. Por eso, todas las sociedades humanas conocidas hasta nuestra época han sido sociedades desigualitarias, en las que han existido formas más o menos complejas de dependencia social y política y grados más o menos acusados de reparto diferencial de los recursos y las riquezas.

A medida que las sociedades humanas se han ido desarrollando y complejizando, las formas de desigualdad se han ido enraizando más en el propio entramado social. En las primitivas sociedades cazadoras y recolectoras las desigualdades eran más coyunturales, y estaban basadas en mayor grado-aunque no sólo- en factores naturales (las propias capacidades y cualidades de algunos individuos), o ligadas al desempeño de algunos papeles sociales primarios (en las relaciones familiares, en el liderazgo de los grupos, en la distribución sexual de papeles, etc.). Sin embargo, cuando las sociedades primitivas dejaron de vivir al día y se asentaron en habitáis estables, empezaron a surgir mayores posibilidades de acumulación de recursos alimenticios («excedentes»)y de bienes patrimoniales (vivienda, ajuar doméstico, útiles para el trabajo o la guerra, ganados y caballerías para el transporte etc.). Esta acumulación de recursos y bienes en pocas manos se acabó traduciendo en notables diferencias de riqueza y de oportunidades de vida.

La evolución desde las primitivas y pequeñas partidas de caza y clanes familiares, hasta las sociedades con un grado de complejización social y política creciente, dieron lugar a un mayor grado de especialización de funciones políticas, con mecanismos de articulación del poder que cada vez descansaban más en factores estructurales. Es decir, la posición social de los individuos cada vez estaba más ligada al lugar que se ocupaba en la estructura de jerarquizaciones y dependencias.

De esta manera podemos decir que la desigualdad social, en el sentido que la entendemos hoy en día, no es un fenómeno natural, sino un fenómeno social. Es algo que se explica en función de las diferentes formas en que una comunidad humana se organiza para atender a sus necesidades vitales. De ahí que las formas de desigualdad conocidas-y los agrupamientos sociales en que se manifiestan sean tan variadas como las formas de organización social que se han producido a lo largo de la historia, en unos u otros contextos geográficos y bajo la influencia de distintas culturas.

Las formas de desigualdad no han sido las mismas en la India que en China, ni en África que en Europa. Ni fueron igual en el primitivo Egipto, o en la Grecia o la Roma clásica, que en la Italia del renacimiento, ni en Inglaterra durante las primeras etapas de la revolución industrial, que en Estados Unidos o en el Japón actual.

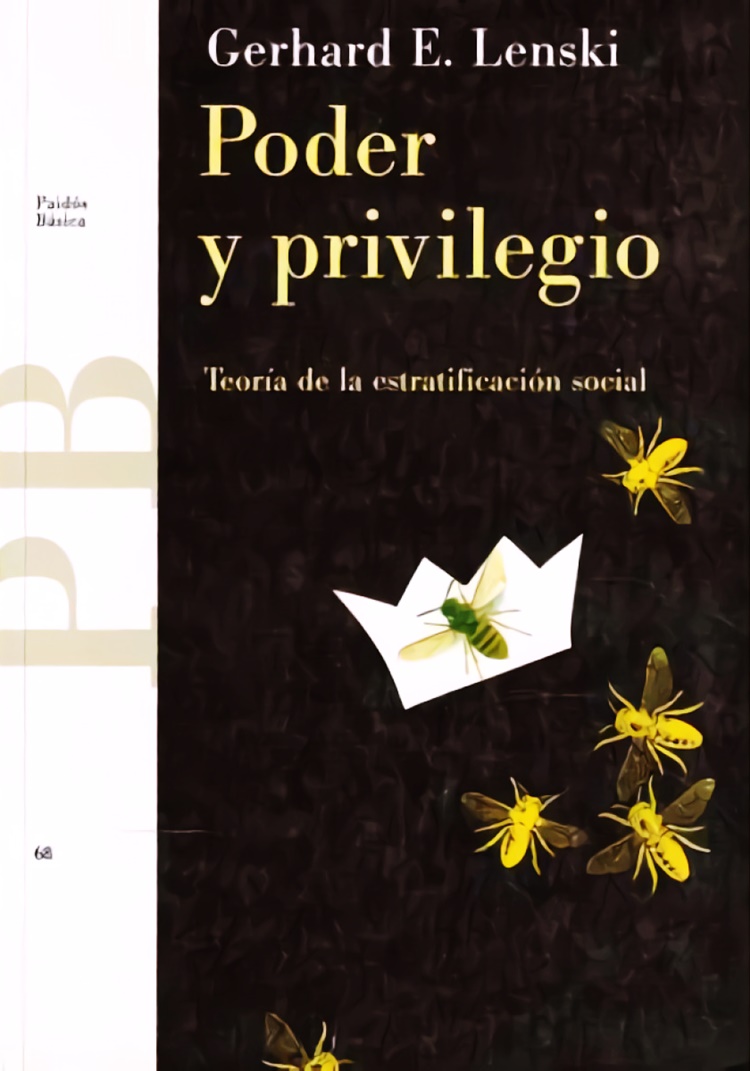

Por ello la desigualdad debe ser entendida como un fenómeno de carácter histórico y cultural. Las distintas influencias culturales en la conformación de las formas de organización social -en su interdependencia mutua- han dado lugar a los distintos modelos de estratificación conocidos: desde el sistema hindú de castas, y el sistema despótico-oriental, en la India y los imperios orientales antiguos, hasta el sistema antiguo esclavista y el sistema estamental, pasando por distintas variables específicas, que dieron lugar en las sociedades occidentales a los sistemas de clases propios de las sociedades industriales (vid. Gráfico n." 1 ) .

El sistema de desigualdad social que ha merecido una mayor atención en la literatura sociológica y política ha sido precisamente el sistema de clases occidental. Este sistema de clases es uno de los elementos fundamentales a partir de los que es posible explicar buena parte de la dinámica de las sociedades occidentales durante las últimas décadas del siglo XIX y casi todo el siglo xx. El impacto político de este modelo de desigualdad en la historia reciente de Occidente ha sido enorme; su impacto se ha hecho notar en el surgimiento del movimiento obrero organizado, en las luchas de clases, en el anarquismo, en el marxismo y otras formas de socialismo, en el Estado de Bienestar y en la propia dinámica política de las sociedades occidentales.

Por todo ello no es extraño que para la Sociología el tema de la desigualdad social y de las clases sociales, sea uno de los focos centrales de atención, y, desde luego, uno de los que en mayor grado ha ocupado desde sus orígenes la atención y el tiempo de los sociólogos.

Gráfico 1

Grandes sistemas de estratificación

|

| Grandes sistemas de estratificación |

Marx llegó a decir que la historia de la humanidad era la historia del conflicto de clases, Max Weber dedicó una parte significativa de su obra a delimitar los conceptos de clase y status. Y un gran número de sociólogos de nuestro tiempo centran su esfuerzo intelectual en estudiar las relaciones y formas de desigualdad. Sin embargo, tampoco en esta cuestión se ha llegado a establecer criterios analíticos comunes en la Sociología de nuestros días, utilizándose incluso dos conceptos diferentes de referencia en el estudio de las desigualdades: el de clase social y el de estrato social.

El concepto que en nuestros días polariza en mayor grado la atención sobre la problemática de la desigualdad social es el concepto de clase social. Pero, aun así, este concepto es entendido de manera diferente tanto en los círculos científicos como a nivel de lenguaje común.

Ossowski ha subrayado que «la pluralidad de significaciones de la palabra clase...,atañe al grado de generalidad de la misma y confunde el sentido de ciertas afirmaciones de índole general; se trata de una palabra -dirá- de carácter tripartito, de unas connotaciones a las cuales es más bien difícil substraerse dado el actual sistema terminológico de las ciencias sociales... Tenida cuenta-señalará Ossowski- la falta de diferenciación de los términos, clase significa diversas cosas según los diferentes contextos: se trata de una cosa cuando se habla de cruzamiento de las estructuras de castas y de clase y de algo muy distinto cuando oímos hablar de la historia de la sociedad de clases, o bien de la historia de la lucha de clases. En estas situaciones, es el contexto el que determina el sentido de la palabra.

A la hora de interpretar la diversidad de significaciones del concepto de clase social, hay que tener muy presente un triple orden de cuestiones: En primer lugar, el concepto de clase social es un concepto cargado de importantes connotaciones políticas e ideológicas, e incluso no está exento de una apreciadle carga emocional, especialmente después de los períodos de grandes conflictos de clase que se han producido tras la revolución industrial.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el concepto de clase social casi siempre aparece asociado a alguna teoría social específica, por lo que su interpretación no puede divorciarse de la comprensión de determinadas concepciones, que generalmente implican visiones muy concretas de la sociedad.

En tercer lugar, no debe olvidarse tampoco que el concepto de clase social se encuentra específicamente referido a contextos sociohistóricos muy precisos, situados en determinadas coordenadas concretas de tiempo y espacio. Lo que da lugar a una variedad de sistemas de clases, paralela a la misma variedad de situaciones históricas y a la propia diversidad de contextos socio-culturales. Es decir, al no existir un sólo sistema de clases, sino tantos como resultan del cruzamiento de períodos históricos diferenciados y de culturas distintas, las realidades a las que nos referimos empleando el concepto de clase se hacen bastante heterogéneas entre sí, hasta el punto de que a veces el concepto de clase se acaba convirtiendo en un término referido específicamente al particularismo del mundo occidental en unos momentos históricos determinados, mientras que el referente sociológico general de los sistemas de desigualdad y dependencia es conceptualizado con el término más general de estratificación social, que hace referencia a los sistemas generales de desigualdad social y del que el concepto de clase social no expresaría sino una de sus diversas variantes.

En términos muy elementales la idea que connota el concepto de estratificación social es la de una disposición de diversas capas diferentes en posiciones de infra-ordenación y de supra-ordenación.

Esta idea en sus referentes metafóricos (estratos geológicos), hace pensar incluso en una cierta rigidez y hasta en un cierto determinismo físico, con lo que se puede correr el riesgo de llegar a presentar la disposición de los individuos en posiciones sociales inferiores y superiores, como algo tan natural como la disposición en distintas capas superpuestas de la corteza terrestre.

Sorokin definió la estratificación social como: la ((diferenciación de una determinada población en clases jerárquicas superpuestas.

Se manifiesta a través de la existencia de capas sociales superiores e inferiores. La base de su existencia es una distribución desigual de los derechos y privilegios, los deberes y responsabilidades, los valores sociales y las privaciones, el poder y la influencia de los miembros de una sociedad.

Para Sorokin los tres tipos principales de estratificación social, en que se podían resumir las innumerables formas concretas existentes, eran la estratificación económica, la política y la ocupacional, con lo que en definitiva venía a coincidir con el triple criterio de estratificación propuesto por Max Weber.

Max Weber ha sido posiblemente uno de los teóricos sociales que más énfasis ha puesto en cuestionar los enfoques que partían de una concepción de «clase social total», que englobaba las dimensiones políticas, económicas y socio-culturales. Como ya vimos en el capítulo anterior, uno de los principales hilos conductores de la obra de Weber se orientó a diferenciar los ámbitos de lo económico, de lo ideológico y lo cultural. En el caso concreto de la estratificación social Weber también reivindicó la autonomía y especificidad de los tres ámbitos estratificacionales, subrayando que cada uno de ellos tiene su «suelo patrio» y cada uno está referido y situado en un orden diferente. Para Weber «los fenómenos de la distribución del poder» dentro de una comunidad están representados por las «clases», los «estamentos»y los «partidos». Las clases son una realidad del orden económico, en la que lo fundamental es la «posesión»y la «no posesión», los estamentos son una realidad del orden social referida a la esfera del honor y que tiene que ver con «modos de vida social», convenciones y elementos de ~consideración social», mientras que los partidos forman parte de la esfera política.

Si aceptamos esta perspectiva de considerar la clase (lo económico), el status (el prestigio y la posición social asociada a la ocupación) y el poder (lo político), como los elementos básicos de la estratificación social, es evidente que el análisis se complejiza considerablemente y nos obliga a fijar nuestra atención en muy diversos aspectos de la estructura social. Así, como señalará Chinoy, el «análisis de la estructura o sistema de estratificación en cualquier sociedad exige la consideración de por lo menos las siguientes condiciones: el número de volumen de las clases y grupos de status; la distribución del poder entre ellos; lo tajante o borroso de las demarcaciones entre los grupos, es decir, los grados y tipos de conciencia de clase y la preocupación por el status, así como la magnitud de los desplazamientos individuales de un grupo a otro (movilidad social). Ello supone también -dirá Chinoy- el examen de las bases específicas para la división: la clase y el volumen de la propiedad que poseen los hombres, sus ocupaciones y los valores de los cuales derivan el status.

El concepto de estratificación social, pues, nos emplaza ante la consideración de un conjunto muy variado de factores sociales vinculados a las situaciones de desigualdad, y nos sirve, a su vez, para referirnos a la manera en que ésta se produce en diversos tipos de sociedades, en contextos históricos y culturales bastante diferentes. En este sentido es en el que hay que tener muy claro que el concepto de estratificación social no debe confundirse con el de estructura de clases, ya que con este segundo nos estamos refiriendo a una forma específica de la estratificación social, que se da en sociedades muy concretas y en contextos históricos y culturales específicos.

La clasificación general de formas de estratificación social que recogimos en el Gráfico 1, referida a los cinco modelos históricos (el antiguo, el modelo de castas, el despótico-oriental, el estamental y el clasista) no debe considerarse como una clasificación cerrada y exenta de matices, ya que el llamado modelo antiguo, por ejemplo, no es en realidad sino un verdadero cajón de sastre, en el que se suele incluir a sociedades primitivas de muy diverso tipo. Igualmente el modelo clasista, propio de las sociedades industriales, es un modelo que también se está transformando de manera importante y que presenta un grado apreciable de variaciones y una no menor diversidad de interpretaciones teóricas. Finalmente, en las sociedades de nuestros días se están produciendo nuevos fenómenos de estratificación, hablándose incluso de un nuevo modelo propio de las sociedades tecnológicas avanzadas que están emergiendo en nuestro tiempo histórico34.

Una vez que hemos precisado los contenidos de los conceptos de estratificación social y estructura de clases, vamos a ocuparnos de aclarar el significado de los otros dos conceptos fundamentales para el análisis sociológico de la desigualdad social: el de clase social y el de estrato social.

El término de clase social no connota, en un sentido más general, otras ideas que las de «clasificación» o ~tipologías. Una clase no sería sino una de las formas en que resultaría susceptible clasificar a determinados individuos o grupos, de acuerdo con algunas de sus características. Se trata, pues, de un término flexible y genérico, con cl que es posible referirse a realidades muy diversas, y que no prejuzga inicialmente ninguna idea ni valoración concreta.

Sin embargo, el término clase social ha adquirido unas connotaciones teórica y políticas bastante precisas en su proceso de desarrollo conceptual, en el que la aportación marxista fue uno de sus hitos fundamentales, pero no único.

Desde u n punto de vista terminológico no deja de ser paradójico que un termino originariamente tan neutro y genérico como el de clase, haya llegado a adquirir un significado político y social tan preciso y tan expresivo de posiciones sociales caracterizadas por un cierto grado de rigidez, mientras que el término estrato, que connota por sus orígenes (metáfora geológica) ideas de rigidez y de inmodificabilidad (incluso pétrea), haya acabado siendo asociado, del hilo de determinadas interpretaciones sociológicas, a las ideas de flexibilidad, movilidad y oportunidades de cambio.