Robert Park: Los barruntos de Park. Antes de Chicago (1996)

Los barruntos de Park

Antes de Chicago

Presentación por:

Ignacio Sánchez de la Yncera

Universidad Pública de Navarra

Esteban López-Escobar

Universidad de Navarra

Hace apenas diez años, Hans Joas propuso una recuperación intelectual de la filosofía pragmatista y del pensamiento social desarrollado en los Estados Unidos en vinculación con aquélla. Señalaba que Parsons no había hecho suficiente justicia a las aportaciones de Cooley, Thomas y Mead al reconocer que desarrollaron una «teoría sociopsicológica de la interiorización que constituyó un avance importante respecto a los sociólogos europeos clásicos», pues no supo advertir «todo el alcance de la crítica pragmática del individualismo racionalista»1.

Si, en general, la consideración de Parsons del valor teórico del pragmatismo sociológico es insuficiente, la idea de que parte —que Joas califica como «el mito del predominio del individualismo utilitario de Herbert Spencer sobre la sociología americana preparsoniana»—, sería, sencillamente, un error. Para un conjunto relevante de teóricos sociales estadounidenses —entre los que se encuentran Peirce, James, Baldwin, Mead, Dewey, Cooley, Veblen, Thomas y Park— «Spencer era, según Joas, una figura totalmente accesoria». Lo que precisamente caracteriza a estos autores es el rechazo del individualismo atomista y la búsqueda de «nuevos modelos teóricos y prácticos de formación de la comunidad»2.

La invitación de Joas a introducir los aportes de esa tradición en la discusión teórica general hace pensar que La masa y el público (Masse und Publikum) tiene singular interés. Se trata de una obra que permite seguir con detalle el rastro, tanto de las influencias intelectuales recibidas por una de las figuras de mayor influencia en el despegue y la consolidación institucional de la sociología norteamericana, como sus intereses básicos. Puede permitir, de entrada, la introducción de algunas exigencias de precisión en el empleo de los términos técnicos de la sociología que, en ocasiones, presentan matices semánticos difusos, procedentes de un uso no regulado del lenguaje pretendidamente técnico.

Pero, sobre todo, tenemos aquí una señal más, que incluso podría resultar desconcertante, de que, antes de la voraz inmersión de Parsons en la supuesta trayectoria «convergente» de la sociología europea de primer orden hacia «su» teoría general de la acción, los sociólogos americanos tenían profundos intereses teóricos y epistemológicos. Intereses que, por otra parte, no eran otros que los que bullían en el mundo intelectual de sus colegas europeos, un mundo que compartían íntimamente, porque era, de hecho, sin más, el de todos.

La masa y el público es un ejemplo típico del cúmulo de evidencias, no suficientemente conocidas, que permiten sostener que la tradición sociológica norteamericana produjo, desde el principio, un considerable haz de fecundas aportaciones teóricas. Resulta cada vez más patente que estas aportaciones originales no fueron proseguidas con plena consecuencia cuando se produjo la impresionante proliferación de estudios aplicados, que marcaría, a partir de los años cuarenta, la señal de identidad de una nueva sociología que imperaría en la investigación internacional durante la segunda mitad del siglo XX.

La «combinación Lazarsfeld-Merton»—así designó Shils al tipo dominante de orientación epistemológica y metodológica de la sociología americana, como recuerda Joas— podría ser vista, mediante una investigación suficientemente atenta, como una negligente depauperación del rotundo intento de fundamentación de la sociología pretendido por Parsons3. Pero, también, como indicación de una especie de entropía intelectual crónica, que parece haberse producido desde el principio en la sociología estadounidense, no necesariamente por la falta de creatividad en las reflexiones teóricas, sino por una suerte de amnesia que, una y otra vez, ha impedido la continuación y la depuración de las aportaciones teóricas de gran alcance en la secuencia de las generaciones intelectuales. Cabría, incluso, que fuera ese el signo de la historia del pensamiento y de la ciencia, que no siempre proceden acumulativamente y en permanente progreso. Nunca hay garantía de que los sucesores avancen en el proceso de ilustración y den la talla para proseguir las visiones más fecundas de quienes tuvieron una mirada de largo alcance.

Joas ha subrayado la «sorprendente» pérdida de vista de las aportaciones de la filosofía social pragmatista en el gran empeño de síntesis de Parsons. Claro que, por otra parte, y como el mismo autor apunta, esa pérdida de referentes podría haber perjudicado el vigor nocional de su teoría de la acción, que aparece, en aspectos sustantivos, como más ruda e insolvente para la sociología sistemática que la propuesta en la tradición pragmatista —y, en especial, en la sociología de Mead y de Dewey—, antes de que apareciera la Estructura de la acción social4, tan decisiva para el curso de la sociología.

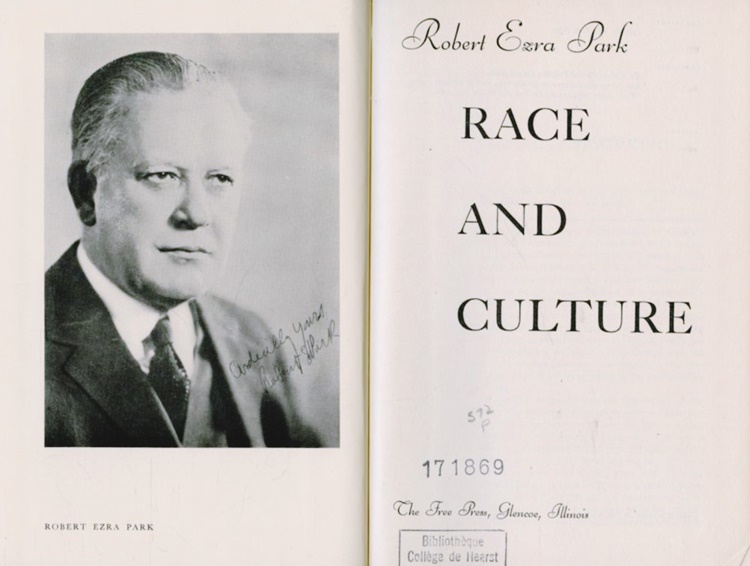

Robert Ezra Park (1864-1944) formaba parte, como se ha dicho, de un grupo intelectual de inspiración original, cuya influencia quedó mitigada por circunstancias diversas a las que haremos alguna referencia en estas páginas. La obra que presentamos aquí es su tesis doctoral, escrita en Estrasburgo y Heidelberg —y presentada, inevitablemente, en el Departamento de Filosofía de esta última Universidad, habida cuenta del desarrollo disciplinar en esa época— bajo la dirección de Windelband5.

Se publicó, en su versión original alemana, en 19046, y su edición inglesa no apareció hasta 19727, sin que Park nunca se ocupara de traducirla. Algo tuvo que ver en ello su propia disposición anímica, pues, incorporado a la vida académica, en plena madurez, tenía sus dudas acerca del verdadero valor de esta que fue su primera obra de teoría sociológica. Como observa Matthews, Park, igual que tantos otros académicos, «se sentía insatisfecho con este ‘librito’», que era la única credencial científica que podía aportar después de casi cinco años de trabajo8.

Se puede pensar, por otra parte, que, en el aparente desapego de Park con respecto a su tesis doctoral, pudo influir el hecho de que, al reanudar la actividad académica en 1913, se encontrara, en la Universidad de Chicago, con el notable avance en la determinación del mecanismo comunicativo de la sociedad humana —una cuestión de primer orden en la tesis de Park—, que, entretanto, se había producido. En efecto, Mead explicaba, ya en esa época, la versión madura de su psicología social, ampliamente conocida después en el ámbito científico internacional9.

Desde la nueva perspectiva, hondamente influyente por entonces en los sociólogos de Chicago, la tesis resultaba ser, todavía, excesivamente psicologista, demasiado atrapada por la teoría cartesiana de la conciencia cerrada. No es de extrañar, entonces, que, en los años siguientes, en los que produjo sus Principles10, Park adoptara la retórica del conductismo social que, como han aclarado en los últimos años Joas11 y Sánchez de la Yncera12, Mead había empleado, ante todo, como arma contra el enfoque intuicionista de las distintas variantes del introspeccionismo que, aparentemente, convencieron a Park en su tesis doctoral.

Porque, ciertamente, en su notable repaso de las aportaciones de la ilustración británica sobre el mecanismo intersubjetivo de la simpatía (Hume, Locke, Smith, etc.) y de las primitivas aportaciones complementarias al respecto de los estadounidenses Royce, Baldwin, Cooley, etc., así como en el de las agudas observaciones de Tarde y otros europeos sobre la imitación, a pesar de sus notables barruntos, Park se había quedado corto en el examen de lo que es esencial en la socialidad humana. Se limitó a aceptar el valor explicativo de tales indagaciones, sin llegar a percibir la importancia clave que la teoría interaccionista de la comunicación podía tener en el giro epistemológico desde la psicología de matriz individualista hacia una psicología social netamente intersubjetiva y, por tanto, sociológica en sentido cabal (un giro en el que, sin duda, todavía estamos envueltos hoy).

De todos modos, sus reticencias no le impidieron utilizar las nociones de El público y la masa en los cursos que dictó en la Universidad de Chicago, en el pequeño volumen The Principles of Human Behavior, publicado en 1915 en la serie de estudios de ciencia social que dirigió William I. Thomas, y, también, en la Introduction to the Science of Sociology13—la «biblia verde» de la sociología estadounidense— que publicó con Ernest W. Burgess en 1921.

En efecto, en The Principles of Human Behavior —en cuya breve bibliografía se incluyen obras de Cooley, Dewey, Le Bon, Sidis, Sumner y Thomas, entre otros—, Park recogió, en síntesis, las nociones teóricas de «masa» y «público». «El público, escribía, es un grupo social desorganizado como la masa. Sin embargo, es un grupo en el que la excitación colectiva encuentra una expresión menos inmediata y menos directa. La diferencia entre masa y público radica en el hecho de que en la masa no hay partes que representen diferentes puntos de vista, y por tanto no hay división, ni deliberación ni crítica. La excitación que domina a la masa suprime todos los sentimientos y actitudes que no se conforman con su estado de ánimo. El público, como la masa, está agitado por excitaciones contagiosas, pero mantiene una actitud más o menos crítica»14.

ALGUNOS TRAZOS DE LA FIGURA Y DE LA TRAYECTORIA DE PARK

Una nota autobiográfica dictada por Park, y publicada en el volumen que recoge las intervenciones en su funeral15, incluye un comentario que, de algún modo, puede servir para bosquejar un rasgo característico de su figura humana, digno de atención. Park vincula el despertar de su interés por la sociología con su lectura del Fausto de Goethe, durante su primera experiencia universitaria: «Fausto, recordaba Park, estaba cansado de los libros y quería ver el mundo, el mundo de los hombres». Dicho comentario puede proporcionar un cierto hilo conductor para notar la idiosincrasia de una vida que había de plantearse con cierta circularidad entre diversas opciones profesionales —que le procuraron un conocimiento de primera mano de la variedad de los problemas más acuciantes y distintivos de la realidad humana de su tiempo— y el regreso cíclico a una intensa vida académica, buscado, una y otra vez, para acrisolar su propia capacidad de interpretar con mayor tino el sentido que debía darse a aquellas experiencias. Incluso se puede decir que Park sólo se asentó permanentemente en la universidad cuando halló, a partir de su encuentro con Thomas, un modo de combinar adecuadamente su pasión por el conocimiento del mundo con la investigación universitaria. La doble tensión de su afán de saber, tan idiosincrásica, se convertiría, desde ese momento, ya en Chicago, en el motor decisivo para el despegue de la investigación sociológica estadounidense.

En ese cuadro podemos situar su dedicación inicial al ejercicio del periodismo, al acabar su primera etapa de formación universitaria, ejercicio que le permitió asomarse, desde un periodismo que hoy llamaríamos de investigación, a múltiples ámbitos de la vida humana que aguzaron su curiosidad intelectual, despertando su interés reflexivo por la relación entre el periódico y la sociedad.

En la Universidad de Michigan había realizado varios cursos con John Dewey, de quien recibió la idea de que la sociedad no consistía en una agregación voluntaria de individuos racionales, sino que era un conjunto funcional cuyas partes interrelacionadas dependían unas de otras para su mantenimiento y para la preservación y el desarrollo colectivo, entendiéndose éste como correlativo al desarrollo personal de los sujetos sociales. De Dewey procede también el interés permanente de Park por el papel de la comunicación como fuerza para la integración de la sociedad, y por los instrumentos de comunicación, especialmente el periódico y el teléfono16.

En ese período de ejercicio profesional del periodismo Park ya buscaba una causa a la que valiera la pena dedicarse; un objetivo o propósito que pudiera absorber su energía vital; nada menos que algo por lo que valiera la pena vivir y morir: «La cosa más hermosa en este mundo, después del amor a una mujer —escribió a Clara Cahill, la que luego sería su mujer— es morir por una Idea en la que uno crea de verdad»17.

Park se interesó profundamente por la función social del periódico y de las noticias, el asunto que ya había ocupado la atención de William Graham Sumner, uno de los grandes representantes de la primera generación estadounidense de sociólogos. Y esa preocupación le llevó a empeñarse, junto a Dewey y Franklin Ford, en un proyecto singular: el de crear un nuevo periódico en Detroit (Though News) que sirviera para la consolidación de la democracia al ofrecer una información profunda, explicativa, de los problemas sociales. Aunque el periódico fracasó —sólo se editó el primer número— Park otorgó gran importancia a esa experiencia.

El deseo de lograr un conocimiento más profundo de los fenómenos que reclamaban su atención devolvió a Park a la Universidad en 1898. Esta segunda etapa de formación intelectual la realizó primero en Michigan y en Harvard y, luego, como tantos otros intelectuales norteamericanos de su tiempo, en Alemania18. En la primavera de 1900, asistió en Berlín al curso de Sociología dictado por Simmel19 Park reconocería al final de su vida que: «Al escuchar las lecciones de Simmel en Berlín recibí mi única instrucción formal en Sociología»20. Pero fue una instrucción decisiva.

Park pensaba que, si alguien merecía ser considerado sociólogo, ese era Simmel. Había aprendido de los organicistas, pero aprendió, sobre todo, de él.

Como afirma Matthews, «las ideas de Simmel sobre la geometría social, la distancia y la posición dentro del espacio social subyacen en la ecología humana de Park». Y «no sólo las grandes líneas, sino también sus premisas metodológicas y muchas de sus interpretaciones las desarrolló a partir del panorama especulativo de la vida social de Simmel»21. Le atrajo su modo de considerar la desorganización social en el seno de la permanencia de la propia unidad social; y en él encontró el punto de vista consistente para el estudio de la relación entre el periódico y la sociedad, que le preocupaba.

Durante el periodo berlinés leyó al epistemólogo ruso Bogdan Kistiakoski22 y encontró en él una reflexión sobre la índole científica de la sociología que le resultó especialmente adecuada para la empresa de interpretación de los fenó- menos de la opinión pública que le inquietaban. Kistiakoski había sido discí- pulo de Windelband, y Park decidió trasladarse a Estrasburgo para emprender con este último su tesis doctoral, que acabaría leyendo en Heidelberg, a donde su director se trasladó a desempeñar la cátedra de Filosofía23.

Conviene mencionar otro acontecimiento al que Park confiere, también, el valor de un hito en su peripecia biográfica: mientras retocaba su tesis en 1903, durante una breve estancia en Harvard, escuchó la presentación que William James hizo de su trabajo «A Certain Blindness in Human Beings», que le impresionó poderosamente. James insistía en la ceguera de los seres humanos con respecto al significado de las vidas de los demás. «Lo que más necesitan saber los sociólogos, dice Park en su comentario al respecto, es qué hay tras los rostros de los seres humanos, qué hace que sus vidas sean aburridas o emocionantes». Pero eso es, como decía James, un ‘secreto personal’ que hay que descubrir: «de otro modo, concluye Park, no conocemos el mundo en el que realmente vivimos»24.

Parece claro que fue nuevamente su pasión por conocer de verdad y en directo la vida humana lo que le indujo a abandonar nuevamente la vida universitaria, y a aceptar un trabajo junto a Booker T. Washington, el famoso líder de raza negra, que le permitiría conocer profundamente los problemas de los negros en los Estados Unidos y los de los trabajadores en Europa, estudiándolos en los viajes que hizo con él. No es desdeñable el comentario de Park sobre ese periodo de su vida que arroja nueva luz para la leve semblanza de su figura que tratamos de pergeñar. Dice Park: «Pienso que, en el Sur y trabajando con Booker Washington, aprendí más que en todos mis estudios previos.

Creo en el conocimiento de primera mano como base para una investigación más formal y sistemática, y no como sustitutivo de ella. Pero la razón por la que obtuve entonces tanto provecho fue —estoy seguro de ello— porque atesoraba una larga preparación»25.

Pero un nuevo ciclo de la vida de Park se iba de cerrar, y su avidez de conocimiento social le devolvería a la universidad. No había aceptado Park inicialmente la invitación que le hizo Albion Small para incorporarse al Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, que él mismo había fundado.

Sin embargo, un encuentro casual con Thomas le decidió a trasladarse a Chicago: ese encuentro fue la conjunción de quien, sin duda, sabía más de los problemas raciales, con quien mejor conocía los problemas de los inmigrantes polacos, antiguos campesinos, que se incorporaban a la compleja vida de una urbe como Chicago, con más de un millón de habitantes, para dedicarse a ocupaciones fundamentalmente menesterosas. Tenía Park entonces 49 años, y no alcanzó el grado de profesor hasta diez años después.

Park se convirtió, no obstante, en el líder intelectual de la llamada Escuela de Sociología de Chicago, antes de que ésta iniciara un cierto declive, debido tanto a la desaparición de los viejos maestros como a la proliferación de nuevos departamentos en otras universidades —frecuentemente dirigidos por antiguos graduados de Chicago—, y también a la nueva orientación más cuantitativa de las generaciones posteriores e, incluso, al cambio social y cultural, que proponía problemas distintos de aquellos que habían centrado la atención de los antiguos investigadores.

Park trabajó en Chicago durante un tiempo crucial de los años dorados de esta escuela (1913-1935). En ese período no utilizaban la expresión interaccionismo simbólico, que popularizó más tarde Herbert Blumer —reduciendo el alcance teórico de los planteamientos originales—26, sino la de conductismo social (social behaviorism) basándose en la psicología social de George Herbert Mead: la sociología, afirmaba Park, es necesariamente psicología social27.

También en este punto, con las necesarias salvedades para que valga también para caracterizar la actividad el Departamento de Sociología de Chicago, es oportuno acudir a la definición que propone Joas de la escuela de Chicago: «la escuela de Chicago (que podría describirse como la combinación de una filosofía pragmática, de un intento de dar una orientación política reformista a las posibilidades de la democracia en condiciones de rápida industrialización y urbanización, y de los esfuerzos por convertir la sociología en una ciencia empírica concediendo una gran importancia a las fuentes precientíficas del conocimiento empírico) no era nada más que una realización parcial —desde el punto de vista teórico— de las posibilidades inherentes a la filosofía social del pragmatismo»28.

26 Como ha escrito con acierto Hans Joas, «la verdadera importancia del interaccionismo simbólico y su potencial fecundidad teórica sólo puede entenderse cuando se contrasta con la vieja escuela de Chicago, escuela a la que continúa, si bien eliminando ciertos aspectos de su pensamiento» (…) «El interaccionismo simbólico se considera la continuación de ciertas partes del pensamiento y la obra del heterogéneo grupo interdisciplinar de teóricos, investigadores y reformadores sociales de la Universidad de Chicago, que ejercieron una influencia determinante en la sociología americana entre 1890 y 1940, la fase de institucionalización de la disciplina». Hans JOAS, «Interaccionismo simbólico», op. cit., p. 115.

La escuela de Chicago se propuso desarrollar una teoría comprensiva de lo social. Se trataba de hacer una ciencia social empírica, pero no estadística. Contribuyó a la superación del predominio de una filosofía moral reformista de base protestante, y a la configuración de una disciplina científica especializada. Los miembros más relevantes de esta escuela sentían cierto desdén por el campo aplicado del llamado trabajo social. Aquella experiencia consistió, como señala Rogers, en una superación del do-goodism, que contribuyó a separar, en los centros universitarios estadounidenses, los estudios específicos de sociología de aquellos dedicados al trabajo social29.

El propio Park, como se ha escrito30, elevó el punto de mira de la sociología estadounidense, alzándolo desde la simple preocupación por los problemas sociales hasta el afán por el estudio de los problemas teóricos. Coser, que incluye a Park entre el selecto grupo de maestros del pensamiento sociológico, menciona unas palabras del propio Park, que declaraba: «El problema que me interesba era siempre téorico, más que práctico»31. Park asumió, de hecho, el liderazgo intelectual del Departamento cuando el gobierno de la Universidad decidió prescindir de Thomas, al resultar éste implicado en un escándalo.

Park compartió despacho con Ernest Burgess cuando éste se incorporó al Departamento tras la marcha de Thomas. La convivencia resultó perfecta: la inquietud intelectual desbordante de Park, y su capacidad de interesarse por cuestiones nuevas y diversas se vieron compensadas por la eficiencia de Burgess, capaz de organizar el trabajo, de supervisar la investigación y de atender a los aspectos prácticos de la vida departamental. Juntos publicaron la Introduction to the Science of Sociology, que, como observa Janowitz, se convirtió en el texto fundamental de la disciplina en los 20 años que siguieron a su publicación en 1921. También recuerda Janowitz la declaración de Burgess, en una carta manuscrita, de que el liderazgo en la preparación del libro fue de Park32.

Lo que más tarde se llamó «interaccionismo simbólico» no sería otra cosa que una versión un tanto recortada del potencial teórico del enfoque de los psicólogos sociales de Chicago, con raíces en la filosofía pragmática, a la que —como recomienda Joas— habría que volver para encontrar la inspiración necesaria para resolver algunos de los problemas centrales de la teoría sociológica. Es la orientación que configuran, influyéndose recíprocamente, cuatro pensadores coetáneos que desarrollan lo más importante de su trabajo en Ann Arbor y Chicago: John Dewey (1859-1952), George Herbert Mead (1863- 1931), Charles Horton Cooley (1864-1929) y el propio Park. Aunque se pueden encontrar importantes anticipaciones en la incipiente teoría de la socialización de Cooley y en su depuración de la idea del «yo espejo» derivada de Adam Smith, que no acaban, sin embargo de romper el molde atomista de la psicología tradicional, la influencia del pragmatismo en la sociología se debe principalmente a G. H. Mead y John Dewey. Ambos ampliaron el alcance del empeño de Charles S. Peirce por vincular sus ideas de la comunidad científica y de la acción teórica con una solvente teoría de la mediación significativa.

Alumbraron las bases de una teoría de la acción intersubjetiva que entrañaba una profunda revisión de los conceptos de acción intencional (entendida ahora como una renovación creativa del sentido del deber) y de orden social. El dilema de la coordinación social se reformula en su concepción de la democracia como el autogobierno y la autorregulación conscientes de los miembros de una comunidad mediante un proceso de comunicación sobre los problemas comunes que van surgiendo en el curso de la praxis intersubjetiva.

Pero, sin duda, el núcleo de la aportación pragmatista de la sociología se encuentra en la obra de Mead (muy próxima en muchos de sus aspectos a la de Dewey, pero mucho más consistente y penetrante en los asuntos esenciales que aquí interesan), cuya clave consiste en su afirmación de que la comunicación es —al estar simbólicamente mediada— el mecanismo esencial de la socialidad humana. Con esto quiere decir que los sujetos son capaces de responder a sus propios ademanes y expresiones, modulándolos mediante el reconocimiento anticipado de las posibles respuestas que, al respecto, podrían adoptar los otros; y, también, que es precisamente en ese juego interactivo donde está la clave del desarrollo del sujeto humano como sujeto social. Mead entiende la comunicación, en el seno de una teoría que subraya drásticamente la intrínseca correspondencia entre el desarrollo (moral) de la sociedad y el de la personalidad (la humanización) de sus miembros, como el proceso de «adopción del rol (o de la perspectiva) del otro» que es esencial en la socialización y básico para su conjetura sobre la hominización33.

Aunque el alcance de las aportaciones teóricas de Park palidecen al compararlas con las de sus grandes compañeros de generación, nuestro propósito en este trabajo es el de situar su indagación teórica en ese marco que acabamos de recoger sólo somera y apretadamente. En todo caso, y como ya se ha dicho, sólo una parte de ese potencial teórico fue verdaderamente aprovechado por los epígonos de la escuela de Chicago.

Más que a escribir libros extensos, Park se dedicó a proponer y dirigir las investigaciones de sus discípulos que, más tarde, se publicaron con prólogos escritos por él. Con las excepciones de Old World Traits Transplanted, publicada con Herbert Miller34 y de The Inmigrant Press and its Control35, Park no publicó ninguna obra extensa. Una parte de sus artículos y prólogos se reunieron en los tres volúmenes de sus Collected papers36, titulados respectivamente Race and Culture, Human communities («The City and Human Ecology»), y Society, que recogían estudios relacionados con el comportamiento colectivo, las noticias y la opinión y la sociología y la sociedad moderna. Algunos de los trabajos presentados en esos tres volúmenes los reunió más tarde Ralph Turner, como selected papers, bajo el título Robert Park: On Social Control and Collective Behavior37. El libro coeditado con Ernest Burgess, The City38, apareció con el subtítulo «Sugerencias para la investigación de la conducta humana en un entorno urbano».

MASSE UND PUBLIKUM

Con este trabajo presentamos la versión castellana de una obra de un sociólogo de considerable importancia en la historia de la ciencia de la sociedad de nuestro siglo que, aparte de ser crucial para hacerse cargo del «humus» intelectual de la formación sociológica de su autor, ofrece la peculiaridad añadida de no haber sido escrita por él en su lengua vernácula, el inglés, sino en alemán, y de que, además, no fue vertida al inglés por su autor.

En su memoria doctoral —donde están presentes la psicología colectiva, la psicología individual y la filosofía política— Park se propuso definir «dos formas básicas de las unidades sociales»: la masa y el público; se proponía, por tanto, aportar claridad conceptual al empleo de dos nociones científicas. Pero su enfoque tendía a superar, en particular, respecto a la masa, las consideraciones patologistas, para comprender ésta dentro de las formas de asociación. A fin de cuentas, como advertía Le Bon, la masa no sólo es capaz de acciones destructivas, sino que también puede generar conductas heroicas impensables de modo individual. No es la coincidencia espacial simultánea lo que define a la masa, sino que ésta debe explicarse por una interacción psíquica conducente a un objetivo común.

El capítulo segundo («El proceso sociológico») supera la visión individualista desarrollada por la economía política clásica con las aportaciones de la psicología colectiva. La noción de imitación cumple aquí una función clave.

Park enriquece la comprensión de los fenómenos de masas, al señalar que la conducta de la masa se caracteriza, fundamentalmente, por una concentración de la atención en un objetivo único; esa atención colectiva intensificada reprime una serie de impulsos y se traduce en una sugestibilidad incrementada.

Pero, aunque la masa implique la disolución de las instituciones precedentes, también dispone —y puede, por tanto, descubrirse en ella una dimensión creativa— para la constitución de instituciones nuevas. Merece destacarse aquí la idea de Park de que determinadas formas de organización social desempeñan la exclusiva función de la influencia de la sociedad sobre sí misma en los procesos de cambio; son preparaciones de la acción.

También el público implica una forma de interacción que reorienta las actitudes grupales. Para definirlo, Park apela a las nociones de contra-imitación de Tarde, a la de oposición desarrollada por Baldwin y Royce y a las ideas de Simmel sobre la diferenciación social y el intercambio. El intercambio constituye una forma secundaria de interacción. Tomar en consideración las ideas y actitudes de los otros, manteniendo, al mismo tiempo, los intereses personales, muestra la estructura esencial del público.

En la masa se desvanecen los intereses personales, mientras que en el público emergen y se desarrollan por un proceso de interacción. Así como en la masa lo relevante es la percepción común, el público se expresa a través de la opinión pública, que implica deliberación para llegar a un punto de vista supra-individual.

En el capítulo tercero de Masse und Publikum, Park concluye su reflexión con un examen de la noción de «La voluntad general», rastreándola en un conjunto de pensadores europeos (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Fichte y Hegel). Esa sustancia psíquica se manifiesta subjetivamente en el individuo en forma de conciencia y, objetivamente, en forma de hábitos éticos. Es la voluntad general y no la interacción social, la que se constituye como fuente de normas obligatorias que operan en los grupos institucionalizados. Pero la masa y el público se diferencian claramente de los grupos institucionalizados: son tipos de asociación que arrancan a los individuos de sus vínculos tradicionales creando otros distintos. La consideración no patológica de la masa se presenta aquí. Masa y público son formas sociales fluidas, que manifiestan el proceso de cambio social, pero que difieren en el nivel de conciencia y en la naturaleza del vínculo: en la masa es suficiente la empatía, mientras que en el público se precisa comprender las ideas de los otros y reflexionar críticamente sobre ellas. En este sentido, la masa y el público son las formas sociales genuinamente individualistas; en la primera, topamos con la anarquía y, en la segunda, el individuo se somete tan sólo a las normas de la lógica.

Creemos que esta obra reúne todos los ingredientes que una aportación teórica debe tener para que sea pertinente editarla prácticamente un siglo después de su primera publicación. Se trata, sin duda, de un trabajo pionero, que apareció en la misma constelación de fechas que algunas de las obras insignes de los clásicos por antonomasia de la sociología. Pero, sobre todo, se nos presenta como un trabajo que evidencia las mismas inquietudes y propósitos epistemológicos de aquéllos. Es más, cualquier lector avisado podrá advertir, de entrada, que, en ella, Park reúne, en admirable síntesis, algunas de las inquietudes clave que los sociólogos posteriores han recibido principalmente por dos vías clásicas diferenciadas: la durkheimiana y la weberiana. Porque es claro que, aquí, Park incuba con notable finura de detección dos de las perlas que mejor cultivaron (cada uno la suya) los dos gigantes de la sociología europea del cambio de siglo: la sagacidad metodológica de un Weber nutrido en la fecunda tradición del neokantismo y la búsqueda de la determinación del objeto diferencial de la sociología que subyugó a Durkheim.

Si, como sabemos, Park no escribió después ninguna obra extensa y de pretensión sistemática en la que abordara, como en esta tesis doctoral tardía, los problemas epistemológicos de fondo que preocuparon a la gran generación intelectual del 90, podemos colegir, sin mayor dificultad, la significatividad de la misma. Máxime, si se tiene en cuenta que Park trata asuntos como el de la peculiaridad epistemológica de la sociología —haciéndolo expresamente en atención a la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu en la línea de Windelband—; el de la índole del objeto de la sociología; el de la relación entre neutralidad valorativa y objetividad; el de la singular realidad del objeto de la sociología; o el de la dificultad de aprensión de la facticidad de una realidad en continuo proceso de cambio. Una dificultad, ésta última, que Park exhibe como palmariamente manifiesta en los singulares fenómenos psicológico-sociales iluminados con la consistente discriminación conceptual de las categorías de «masa» y de «público», que él mismo trata de sostener en sugestiva, refinada y firme polémica con la psicología social de su tiempo.

Pero, tal vez, antes y por encima de todo, destaque en ella, por su interés, el que afronte la cuestión capital de la naturaleza de la vinculación, o del mecanismo de la sociedad humana, apuntándola, de una forma más o menos esclarecida y consistente, como una cuestión de la intersubjetividad, o de la comunicación (o de la acción comunicativa).

Ya hemos dicho que no es Park el autor del entorno de Chicago más ducho en este punto, pero conviene destacar que su sensibilidad hacia este tema es precoz y muy digna de mención, y, así mismo lo es, que entable diálogo con los persistentes atisbos de la vieja tradición británica y con los primeros brotes de sociología americana heredera de ella, que, por lo general, siguen estando hoy escasamente explorados y explotados. Aún cuando la recepción y reconstrucción de esas sugerencias en la teoría social de Mead haya irrumpido en los últimos años con ímpetu en el corazón de la autocrítica y de la revisión de los fundamentos teóricos de la sociología, es todavía difícil encontrar ingredientes tan oportunos como los de Park para reconstruir la genealogía de la discusión sobre el vínculo social en el pensamiento moderno.

No nos parece, por consiguiente, de importancia menor que Park esboce una teoría de la acción colectiva urdida sobre la idea del control social, y que la plantee en los términos de una reflexión acerca del mecanismo intersubjetivo del diálogo entre múltiples perspectivas en colisión, que él conecta sagazmente, aunque de un modo un tanto rudimentario, con el problema central de la democracia; esto es el de la determinación de la voluntad general (concebida ésta explícitamente como la clave de la consistencia —él se atreve a llamarla sustancialidad—de lo social).

Esta apresurada semblaza de la vertebración temática de la obra, sin ser, ni mucho menos, exhaustiva, permite, al menos, insistir en un punto relevante que ya de alguna manera hemos anticipado. Estamos ante una nueva ocasión de reconocer la estrecha urdimbre de fondo en la que estuvieron comúnmente arraigadas las aportaciones originales de las sociologías europea y americana en el momento de despegue de su proceso de consolidación institucional. Reconocimiento que podría ayudar a corregir lo que hay de grosero en el lugar común, tan transitado, que diferencia ambas tradiciones intelectuales a partir de la tesis de la supuesta despreocupación de la sociología norteamericana (con la notable excepción de Parsons) por las grandes cuestiones epistemológicas, tan presentes siempre en los sociólogos europeos.

Es precisamente en este plano donde esta obra primeriza, aunque notablemente cuajada de la madurez de su autor, encuentra un encaje admirable, por cuanto exhibe la naturaleza temprana de la preocupación de Park por una teoría del «orden negociado» acorde con la concepción intersubjetiva de la acción social de los pragmatistas, y que, en muchos aspectos, se puede presentar como una fecunda invitación para una teoría social más refinadamente sintética, más «descentrada» y maduramente sociológica que las de las dos grandes vertientes europeas (la weberiana y la durkheimiana) que, en último extremo, aparecen excesivamente lastradas por un modelo puntiforme o atomístico en su comprensión de la persona como sujeto social.

Estimamos que la deficiencia básica estriba, no obstante, en el extremo que el propio Park sugiere como punto clave. Su idea del mecanismo de la intersubjetividad se limita, con excesiva precipitación, a dar por buenas las sugerencias de los teóricos de la imitación y de la simpatía. Park no alcanza a formular adecuadamente la idea del mecanismo comunicativo básico de la socialidad humana. Quien en ese tiempo profundizó, en cambio, en el mismo sentido, con un nivel de innovación que le haría adelantarse notablemente a la sociología teórica de su tiempo, fue Mead. En ese punto capital Park no habría dado la talla de un clásico.

Pese a esa tosquedad relativa, no debe pasarse por alto el que Park funde su idea de la socialización en marcha —su idea del continuo estar haciéndose de las agrupaciones humanas— con algunos de los ingredientes centrales de la teoría política de tradición idealista. Trata, así, de hacer congruente el reconocimiento del carácter psico-social de los fenómenos básicos de la agrupación humana con un planteamiento de la objetividad cambiante de las normas producidas por la autodeterminación social, que constituye una aguda versión diferenciada de la realidad de los hechos sociales —de lo que él llama la sustancialidad de la sociedad—, tan ligada, en su perspectiva, a la noción clásica de la voluntad general como fue reformulada en la Filosofía del derecho por Hegel.

Park barruntaba, seguramente, los indicios de una teoría de la interacción comunicativa, aunque no disponía del equipamiento conceptual necesario para concebirla formalmente. Su investigación doctoral sigue siendo, de ese modo, una sugestiva lección de sociología.

|

| Robert Park: Los barruntos de Park. Antes de Chicago |

Park relacionaba su labor de periodista con el despertar de su investigación sociológica. De aquí vincula los conceptos de Comunicación y Sociedad, los que desarrollará en Introduction to the science of sociology.

En el periodo de Park en la Universidad de Chicago, el departamento de sociología comenzó a utilizar la ciudad a su alrededor como una especie de laboratorio de investigación. Del trabajo conjunto con sus colegas de Chicago, tales como Ernest Burgess, Homer Hoyt, y Louis Wirth nació el concepto de Sociología urbana conocido como Escuela de Chicago. "La ciudad —dice Park— ha sido descrita como el hábitat natural del hombre civilizado. En la ciudad, el hombre ha desarrollado la filosofía y la ciencia, y se ha convertido no sólo en un animal racional sino también en un animal sofisticado. La ciudad y el entorno urbano representan para el hombre la tentativa más coherente y, en general, la más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo. Pero si la ciudad es el mundo que el hombre ha creado, también constituye el mundo donde está condenado a vivir en lo sucesivo. Así pues, indirectamente y sin tener plena conciencia de la naturaleza de su obra, al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. En este sentido y en este aspecto podemos concebir la ciudad como un laboratorio social." (Robert Park)

Park, sintetizaba su labor con la siguiente frase: "Fui principalmente un investigador en tres áreas: Comportamiento Colectivo, Ecología Humana y Relaciones Raciales".

Ignacio Sánchez de la Yncera, 1996

Comentarios

Publicar un comentario