Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social)

Estratificación social y desigualdad

Harold R. Kerbo

CONTENIDO SINTÉTICO DE:

Kerbo, Harold R. Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica, comparada y global, Madrid, McGraw-Hill, 2003.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

TEMA 1. Perspectivas en el estudio de la estratificación social y dimensiones de la desigualdad. Definiciones y conceptos. La estratificación social en el moderno sistema mundial. Desigualdad de la renta. Desigualdad de la riqueza. Desigualdad en la cobertura de las necesidades básicas. Desigualdades de salud. Resultados políticos desiguales: impuestos y servicios públicos. Conclusión. [Capít. 1 y 2]

TEMA 2. La estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la desigualdad. Distintos sistemas de estratificación humana: sociedades comunales primitivas; esclavitud; castas; estamentos y clases. La aparición de la desigualdad y la estratificación social: los primeros grupos humanos; la revolución neolítica; los antiguos imperios agrarios; sociedades agrarias tardías; la caída del feudalismo y el nacimiento de las sociedades industriales. La reducción de la desigualdad en las sociedades industriales y posindustriales. [Capít. 3]

TEMA 3. El sistema de estratificación mundial. Características del sistema de estratificación mundial. Desarrollo del moderno sistema mundial: una breve historia del conflicto y de la hegemonía en el centro. La desigualdad en Estados Unidos y el futuro del conflicto en el centro. Modelos de capitalismo y competencia en el centro en el siglo XXI. La clase corporativa global. [Capít. 8]

TEMA 4. Estratificación social en los Estados Unidos. Sucinta historia de los Estados Unidos y su sistema de clases. La clase alta. La clase alta como clase dominante. La clase corporativa. La clase media y la clase trabajadora. La nueva clase media. Estabilidad y cambio en la clase trabajadora. La cambiante estructura ocupacional. Algunas consecuencias de la posición de clase. La pobreza. Raza, etnicidad y estratificación por género. Una historia comparada de la diversidad estadounidense. Género, raza y desigualdades étnicas. [Capít. 9]

TEMA 5. Estratificación social en Japón. El rango en Japón: algunas observaciones introductorias. Una historia de la estratificación social en Japón. Las reformas de la ocupación estadounidense y el auge del Japón moderno. Las bases estructurales de la estratificación social en Japón: la estructura ocupacional; estructuras de la autoridad burocrática; estructura de la propiedad. La élite del poder en Japón: la clase corporativa; la elite burocrática; la élite política; la unidad de la élite nipona; la sociedad de masas. Logro y adscripción en Japón. Discriminación racial, étnica y sexual en Japón. Desigualdad y rango de status en Japón: clase, status y poder en Japón. La desigualdad de la renta en Japón. La competencia en los países del centro y el declive japonés. [Capít. 10]

TEMA 6. Estratificación social en Alemania. Breve historia de la economía política alemana: el ascenso del nazismo; la reconstrucción de posguerra; una desigualdad reducida. La estratificación social en Alemania: algunas similitudes básicas, y unas pocas diferencias. Estructuras de la estratificación social: ocupación, autoridad y propiedad; educación y clase; desigualdades de género; conflictos raciales y étnicos; pobreza. Las élites corporativas y burocráticas. La estructura corporativa alemana. La élite burocrática y política. La unidad de la élite. [Capít. 11]

TEMA 7. La estratificación mundial y la globalización: los pobres de la Tierra. La extensión de la pobreza mundial. El sistema mundial y el desarrollo económico de las naciones de la periferia: ¿por qué algunos de los pobres del mundo siguen siendo pobres? Las grandes corporaciones pueden hacer daño: alguna evidencia. Los efectos del sistema mundial en los sistemas de estratificación que no pertenecen al Centro. La inmigración global: una perspectiva comparada de las nuevas dimensiones de los conflictos étnicos y raciales globales. Las reacciones a la diversidad en las naciones ricas. Las características de algunas naciones del Este y el Sudeste de Asia: excepciones a los milagros económicos asiáticos. Tradiciones asiáticas y formas de organización social: algunos rasgos comunes. El caso de Tailandia. El sistema de estratificación mundial: conclusión y perspectivas de futuro. [Capít. 12]

TEMA 4

TEORÍAS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: PRIMERAS EXPLICACIONES

Desde los más antiguos escritos sobre la condición humana encontramos un interés por la desigualdad y las divisiones sociales. Por ejemplo, para Aristóteles la desigualdad era una condición natural que no podía ser objeto de crítica. Otros autores antiguos, en cambio, cuestionan su equidad.

Durante los siglos XVII y XVIII filósofos como Locke, Rousseau y Montesquieu atacaron las viejas desigualdades del período feudal. En el XIX, filósofos como Bonald, De Maistre y Saint-Simon desarrollaron teorías sistemáticas de la sociedad en las que la naturaleza de las desigualdades humanas representaba un papel central. El desarrollo de la sociología convirtió a la naturaleza de las desigualdades humanas en el asunto central de sus estudios.

Paradigmas que compiten en el estudio de la estratificación social

Los hechos por sí mismos no producen conocimiento científico. Para la construcción de una teoría los científicos, normalmente, parten de un paradigma ya establecido.

Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia, una mirada general de la realidad, que configura una teoría específica.

Antes de centrarnos en el estudio de los paradigmas más importantes de la estratificación social, debemos tener en cuenta dos cuestiones importantes:

1. Aunque los valores influyen en las teorías de la estratificación social, no sólo encontramos debates políticos en su estudio. El científico social debe proceder igual que el científico físico, quien intenta comprender su objeto haciendo ciertos supuestos no comprobados. Pero debemos reconocer la diferencia con los paradigmas científicos de la física.

2. No podemos plantearnos si un paradigma es verdadero o falso. Antes bien, debemos preguntarnos si un paradigma es útil o poco útil para contestar preguntas específicas sobre el objeto de estudio. Si en el marco del estudio de la estratificación social lo que más nos preocupa es la pregunta de quién obtiene qué y por qué, en sociología se reconoce cada vez más que es algún tipo de teoría del conflicto la que ofrece las respuestas más útiles.

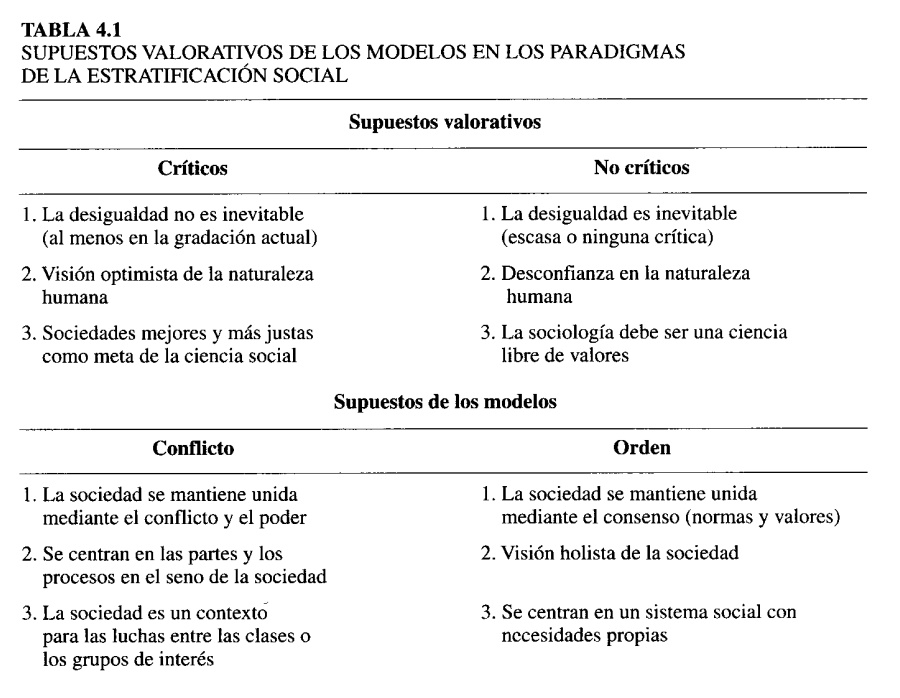

Desde los primeros años de la sociología han existido dos teorías o paradigmas generales: las teorías del conflicto y las teorías funcionales. Ambas son esfuerzos por contestar a la pregunta más básica de la sociología: ¿Cómo es posible la sociedad? O en otras palabras, ¿cómo es posible que la mayoría de la gente obedezca las reglas sin que se produzcan constantes conflictos desintegradores entre los diferentes grupos de interés? Tres son los supuestos principales en los que divergen el paradigma del conflicto y el funcional.

1. Los teóricos funcionales afirman que la sociedad se mantiene unida debido fundamentalmente a la existencia de un consenso en torno a los principales valores y normas de la sociedad. En cambio, los teóricos del conflicto sostienen que la sociedad se mantiene unida frente a los intereses en conflicto bien porque a) uno de los grupos de la sociedad tiene el poder de hacer cumplir las reglas, bien porque b) hay tantos grupos de interés solapados y divididos que los individuos o grupos deben aprender a cooperar.

2. Los funcionalistas tienden a considerar las sociedades como sistemas holistas (semejantes a organismos biológicos); los teóricos del conflicto suelen centrarse en las partes y los procesos de las sociedades.

3. Los teóricos funcionales ven las sociedades como sistemas con necesidades específicas propias que hay que satisfacer para que funciones adecuadamente; los teóricos del conflicto ven las sociedades como un contexto en el que varios grupos con diferentes intereses interactúan y compiten.

Tabla 4-1

Supuestos valorativos de los modelos en los paradigmas de la estratificación social

|

| Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social) |

Combinando los modelos de sociedad de los funcionalistas y los teóricos del conflicto, con un análisis de los supuestos valorativos críticos y no críticos, podemos elaborar una tipología de los paradigmas de la estratificación como la que sigue:

Tabla 4-2

Una tipología de los paradigmas de la estratificación

|

| Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social) |

Paradigma crítico del orden. Aunque es posible mencionar a una serie de teóricos de los siglos XVIII y XIX que trabajaron en este paradigma (Bonald y de Maistre), las teorías contemporáneas más importantes corresponden a los otros tres tipos.

Paradigma no crítico del orden. La lógica de los supuestos de este paradigma sugiere que las desigualdades presentes son inevitables porque: 1) la naturaleza humana es básicamente egoísta, y/o 2) el sistema social requiere la existencia de desigualdades para satisfacer algunas de sus necesidades básicas.

Un principio clave de este paradigma es que las principales de la sociedad requieren ciertos mecanismos restrictivos. Estos mecanismos los encontramos en el proceso de socialización y en un proceso continuo de legitimación que mantiene el consenso en torno a las normas y valores principales de la sociedad.

Los teóricos que trabajan con este paradigma tienden a creer que la tarea de la ciencia social es hacer análisis social libre de valores. Sin embargo, hay en este paradigma una tendencia a ser, al menos, relativamente partidario del status quo. La teoría funcional de la estratificación social se encuentra en esta casilla.

Paradigma no crítico del conflicto. Comparte con el paradigma no crítico del orden la desconfianza en la naturaleza humana y el supuesto de que las desigualdades son, en buena parte, inevitables. Una de sus principales variantes sostiene que cuando un grupo es capaz de alcanzar una posición dominante en la sociedad, tenderá a usar esa posición para satisfacer intereses egoístas.

Al igual que en el caso anterior, para los teóricos que trabajan con este paradigma, la tarea de la ciencia social es hacer un análisis social libre de valores. Al considerar imposible una sociedad carente de alguna forma de conflicto de clases, se rechaza una sociedad más igualitaria o justa.

Paradigma crítico del conflicto. En su modelo de sociedad, el conflicto y el poder son la clave del orden social. Un grupo poderoso puede coaccionar o manipular a las clases subordinadas debido a su influencia en las instituciones básicas de la sociedad. Pero el paradigma crítico del conflicto combina este modelo del conflicto de la sociedad con supuestos valorativos críticos.

Como consideran que la naturaleza humana es más altruista, cooperativa o quizá simplemente más flexible, creen que una sociedad más igualitaria y humana es posible.

Los teóricos no críticos del conflicto desconfían de la naturaleza humana, mientras los teóricos críticos del conflicto desconfían de las instituciones sociales restrictivas. Si estas instituciones cambian, también pueden cambiar las relaciones sociales.

Los teóricos críticos del conflicto mantienen que la tarea de la ciencia social es comprender la sociedad presente para poder cambiarla.

El grupo más importante de teóricos que trabaja en este paradigma es el marxista, aunque teóricos como C. Wright Mills o G. William Domhoff critican también las instituciones sociales actuales sin basarse en conceptos marxistas.

La herencia de Marx en la estratificación social: el desarrollo de un paradigma crítico del conflicto

Podemos encontrar precedentes de las teorías funcionales y las del conflicto en las obras de Saint-Simon a principios del siglo XIX. Pero las ideas sobre el conflicto de clase y la explotación maduraron en Marx y se convirtieron en una compleja explicación crítica de la clase y la dominación de clase como fuerzas históricas en el desarrollo de las sociedades humanas.

Marx hallaba el conflicto y la dominación de clase en la base de las sociedades humanas. El orden social existe porque existe una clase dominante que resulta favorecida por una fase específica del desarrollo económico.

Con respecto a los supuestos valorativos de Marx, éste creía que la tarea de la ciencia social no era sólo entender la sociedad, sino también cambiarla. Así, anticipó la llegada de unas condiciones sociales más humanas y consideró que su tarea era comprender objetivamente las condiciones presentes y promover el cambio social.

Comprender a Marx

Marx empezó a construir su teoría de la sociedad a partir de una serie de conceptos muy básicos, que luego desarrolló para producir una teoría compleja que plasmó en numerosos volúmenes.

Se han producido y se producen también en nuestros días muchos debates confusos en torno a lo que Marx dijo en verdad. Algunas de sus obras reflejan su papel de activista político: su motivación era suscitar la acción social. Este es el caso del “Manifiesto Comunista”, su prefacio a la “Crítica de la economía política” e, incluso, “El Capital”. Comprender la riqueza de la teoría marxiana es más difícil cuando se intenta captar la esencia de sus ideas a partir de estos escritos que responden a una motivación política.

El acceso limitado que han tenido los teóricos sociales occidentales a las obras completas de Marx representa otro obstáculo para una comprensión plena.

Es ahora cuando los científicos sociales están empezando a comprender la complejidad y riqueza de la teoría marxiana, rechazando las viejas interpretaciones “vulgares”.

Fundamentos básicos de la teoría de Marx

Marx creía que para comprender las sociedades humanas el teórico debía empezar por estudiar las condiciones materiales de la subsistencia humana, o economía de las necesidades primarias. La clave es el desarrollo o progreso histórico de estas condiciones materiales de producción. Tenemos así el concepto de materialismo histórico. El resto de los aspectos de las sociedades humanas son, en general, fenómenos secundarios.

Pero este determinismo y materialismo histórico tan rígido lo encontramos sólo en las obras más políticas de Marx. En los Grundise, por ejemplo, hay menos rigidez y determinismo en la relación entre los aspectos materiales y los culturales e ideológicos de la sociedad.

La base material y económica de la que depende la naturaleza de la sociedad humana es denominada por Marx infraestructura. Los diferentes modos de producción tienden a influir los demás aspectos de la vida de estas sociedades. Así, la infraestructura moldea la superestructura.

En el modo de producción que conforma la infraestructura, Marx también distinguió entre los medios de producción y las relaciones de producción. Los medios de producción se refieren más directamente al tipo de tecnología utilizada para producir bienes.

Por relaciones de producción Marx se refería a las relaciones humanas que se dan bajo determinados medios de producción. En el capitalismo estas relaciones incluyen: 1) las relaciones entre los trabajadores; 2) las relaciones de dominación-sumisión entre los trabajadores y las autoridades; y 3) la propiedad y distribución de los bienes valorados por la sociedad.

Las relaciones de producción son así una parte de la infraestructura que puede influir en la superestructura.

Sin embargo, para la teoría marxiana es tal vez más importante el modo en que las pautas de propiedad pueden moldear la superestructura: “las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época” (Marx y Engels, 1965).

Marx quería decir que este grupo poderoso moldea y mantiene el sistema normativo o ideología dominante de una sociedad porque favorece sus intereses.

También es importante el modo en que las relaciones de propiedad dan forma al sistema político.

La superestructura no está totalmente determinada, sino sólo influida o moldeada por la infraestructura. Ésta también puede ser influida por aquélla. Pero Marx consideraba primordial la influencia a largo plazo de la infraestructura en la superestructura.

Cambio social. El progreso histórico de las sociedades humanas ocupa un lugar destacado en la visión marxiana del mundo.

Para ilustrar su teoría, Marx describió varios tipos de sociedad (comunismo primitivo, sociedad antigua, feudalismo, capitalismo, comunismo), cada uno de los cuales posee una infraestructura o modo de producción peculiar. Desde la perspectiva de la teoría marxiana el cambio en la infraestructura conduce a un cambio social revolucionario.

Así, por ejemplo, la caída de la sociedad feudal se puede atribuir básicamente a la aparición de unos nuevos medios de producción y de unas relaciones de producción también nuevas. De este cambio progresivo surgió el conflicto entre dos clases con intereses diferentes en dos modos rivales de producción.

El resultado fue, en el caso inglés, una adaptación paulatina y poco violenta de la superestructura a la nueva infraestructura; y en el caso francés, un cambio violento con la Revolución de 1789.

Sin embargo, Marx creía que el triunfo del capitalismo no resolvería los conflictos entre la superestructura y la infraestructura. Pensaba que a largo plazo se producirían otros cambios en el modo de producción que conducirían finalmente al surgimiento del comunismo. En esta nueva transición, los cambios en las relaciones de producción serían los protagonistas.

Haciendo de nuevo hincapié en la exageración que hacemos del lado materialista y determinista de la teoría marxiana, podemos trazar las líneas maestras de su teoría: las compañías industriales aumentan de tamaño (capitalismo monopolista), al mismo tiempo que muchos de los antiguos propietarios son “arrojados” al rango de trabajadores y aumenta la cantidad de trabajadores en estas grandes fábricas.

Marx creía que con el tiempo los trabajadores, cada vez más poderosos en número, reconocerían que sus intereses se oponen a los de la propiedad privada de los medios de producción y a la distribución desigual de las recompensas. La revolución es inevitable y resolverá la contradicción entre la propiedad privada de los medios de producción y la producción colectiva dando paso a la propiedad colectiva.

La visión marxiana de las clases. Para Marx la clave para entender las sociedades humanas se encuentra en el modo de producción. La clase y el conflicto de clases se inician con la propiedad privada de los medios de producción. En las sociedades feudales las dos grandes clases son los señores y los siervos.

En las sociedades capitalistas las dos grandes clases son la burguesía (propietarios de los medios de producción) y el proletariado.

La raíz del conflicto de clases está en los diferentes intereses de las clases. En las sociedades de clases, una clase posee o controla los medios de producción y controla el excedente de bienes producido para satisfacer sus propias necesidades. Hay explotación de una clase por otra.

Marx propuso una teoría del valor-trabajo para explicar la relación de explotación entre las clases en las sociedades capitalistas.

Para Marx la naturaleza explotadora del capitalismo está en el hecho de que los capitalistas pagan a los trabajadores un salario por debajo del valor que los trabajadores producen en realidad. El resto es el plusvalor que se apropian los capitalistas para su propio beneficio.

El mismo capital (fábricas, máquinas, etc.) es trabajo almacenado, acumulado procedente de trabajadores anteriores.

Existe una clase dominante que posee los medios de producción y explota a otras clases. Esas otras clases creen que su interés es derrocar a la clase dominante y establecer un orden social más favorable a sus intereses. La burguesía derrocó a la clase dominante del feudalismo; en el capitalismo será el proletariado el que destituya a la clase dominante.

Marx pensaba que con la victoria del proletariado la lucha de clases se acabaría, porque veía al proletariado como la clase final en la historia de la lucha de clases. Con la llegada de un Estado de los trabajadores en el comunismo avanzado, el conflicto se acabaría allí donde la sociedad humana había dado comienzo: en el “comunismo primitivo”.

Notas para concluir

Muchas de las predicciones de Marx sobre el futuro del capitalismo han resultado ser incorrectas.

Algunos estados que llegaron al poder en nombre de sus ideas se convirtieron en sociedades muy diferentes de lo que él mismo había previsto. Tampoco vio la posibilidad de que en las sociedades capitalistas pudiera desarrollarse un Estado del Bienestar que hiciera frente a muchos de los conflictos y contradicciones internas que él había creído que conducirían a la muerte del capitalismo.

Pero Marx anticipó mejor que otros pensadores de su tiempo la expansión del “capitalismo monopolista”, y ofreció una imagen de la sociedad (paradigma crítico del conflicto) de gran importancia para el desarrollo de la teoría de la estratificación social.

Max Weber: un paradigma alternativo del conflicto

Weber desarrolló y elaboró dos conjuntos de ideas de gran influencia. En primer lugar, amplió la dimensión única de clase, o dimensión económica, para elaborar una visión multidimensional (clase, status y partido). En segundo lugar, estudió el desarrollo y crecimiento de las grandes instituciones burocráticas.

Weber consideraba que el conflicto es la relación humana más importante en la configuración de la naturaleza de la sociedad. Pero a diferencia de Marx, Weber era un auténtico pesimista en lo que concierne al potencial de las sociedades para hacerse más justas y humanas.

Weber fue consciente de las limitaciones de una visión estrictamente materialista-histórica de la sociedad. Pensaba que detrás del desarrollo del capitalismo existía un nuevo sistema de valores, y que además de la dimensión materialista o económica hay otras dimensiones de la estratificación social.

Su obra es más que una mera alternativa al trabajo de Marx. Antes bien, en muchos casos es una ampliación de las ideas marxianas.

Weber fue un defensor de la orientación libre de valores en el estudio de la sociedad. Con ello pretendía defender a la nueva disciplina de la sociología frente a los debates políticos entre izquierda y derecha.

Los supuestos del paradigma de Weber

La imagen o modelo de sociedad que guió la visión de Weber de la estratificación social era la del conflicto. Pero creía que el conflicto entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores no era el único conflicto; en ocasiones, ni siquiera el más importante.

Weber pensaba que las personas dominantes actuaban en términos de sus propios intereses ideales y materiales.

Para Weber, la base de las relaciones conflictivas podía localizarse en muchos tipos diferentes de intereses (sociales, materiales, políticos, etc.). Pero al que más importancia le otorgaba era a la dominación y el conflicto político y organizativo.

En cuanto a los supuestos valorativos, Weber es pesimista ante la posibilidad de una sociedad más justa e igualitaria. No veía el fin del conflicto y la dominación, sino sólo formas o bases cambiantes del conflicto.

Weber veía la sociedad siempre dividida entre los que dominaban y los que eran dominados, y encontró una gran diversidad en los intereses que están tras el conflicto y la dominación. Además, reconoció que los medios de dominación debían distinguirse de los intereses u objetivos de esa dominación.

Por último, Weber no atribuyó de manera explícita esa constante dominación a la naturaleza egoísta del hombre. Pero fuese cual fuese la causa, la creciente densidad y diversidad de la población requería organización y coordinación. Y el medio más eficaz para lograr esta organización era la administración burocrática.

La visión multidimensional de la estratificación

Weber consideraba que la visión económica de la estratificación social ofrecida por Marx era excesivamente simplista por dos razones. Primera, Weber demostró que la dimensión de clase económica era demasiado simple. Además de la propiedad frente a la no propiedad de los medios de producción, era necesario considerar la más general relación con el mercado de una persona. Segunda, mantuvo que en la sociedad existían otras divisiones importantes, e hizo hincapié en el aspecto multidimensional de la estratificación social; más específicamente, en las dimensiones de la clase, el status, y el partido (o poder).

Weber veía algo más que la propiedad detrás de las divisiones de clase. Aunque la propiedad era primordial, también está el importante aspecto de las oportunidades de ingresos. Por oportunidades de ingresos entendía Weber el nivel de cualificación que posee un trabajador. Y, dado el crecimiento de la tecnología en las sociedades industriales avanzadas, estamos ante una importante ampliación de la visión de Marx. Por tanto, en la visión de Weber hay, además de la dicotomía entre propietarios y no propietarios de los medios de producción, una dimensión de la estratificación de clase basada en el nivel de cualificación que es más continua.

Para comprender las divisiones y desigualdades de las sociedades humanas Weber también recurrió al honor de status o prestigio. Se trata de una visión más subjetiva de la estratificación social.

Las divisiones basadas en el honor de status se derivan de la capacidad de cada uno para cumplir con un conjunto de ideales o principios importantes para la sociedad o para un determinado grupo social.

En esta dimensión del status también son importantes las restricciones que se imponen a las relaciones sociales. Restricciones a la interacción social íntima, el matrimonio y otras relaciones sociales dentro del grupo de status, que pueden llegar a convertir a éste en una auténtica “casta”.

Por último está la dimensión de partido o poder. El aspecto más importante de esta dimensión es la organización, u “orden racional”. Nuestra posición con respecto a las formas organizadas de dominación o poder de la sociedad define nuestra posición en la dimensión de la estratificación. Esta dimensión adquirirá cada vez más importancia en las sociedades industriales avanzadas.

Cada una de estas tres dimensiones conducen a ordenar a individuos o grupos en las sociedades humanas. En las primeras fases del capitalismo la dimensión de clase es más importante. En las sociedades de castas destaca la dimensión de status sobre las demás. En las sociedades modernas la dimensión de partido o poder adquiere cada vez más importancia.

Weber pensaba que, por lo general, se producía un alto grado de solapamiento entre las tres dimensiones, y era durante los períodos de cambio social cuando estas tres dimensiones pueden diferenciarse más y cuando los conflictos por las ventajas se sitúan en primer plano.

En lo que concierne al modelo más general de sociedad, Weber consideraba el conflicto y la dominación como factores más influyentes y perdurables que Marx.

El auge de la dominación burocrática

Las ideas de Weber sobre la forma burocrática de organización y poder nos han ayudado enormemente a entender las sociedades industriales avanzadas.

Aunque parece que todos queremos menos presencia de la burocracia en nuestras vidas, los muchos problemas que plantean las sociedades complejas requieren medios para ejercer una acción correctora; esto es, invariablemente, a una mayor burocracia.

En el cambio de siglo Max Weber reconoció con claridad la extensión y el aumento de la influencia de las burocracias. Y también identificó los costes humanos de esta condición. Sin embargo, no anticipó solución alguna para esta situación.

Weber escribió sobre los tres tipos ideales de autoridad legítima: la autoridad racional-legal; la autoridad tradicional; y la autoridad carismática.

De las tres, Weber creía que la autoridad racional-legal era la más eficiente para las sociedades modernas, muy superior a cualquier otra forma de organización social.

Weber señala como, una vez plenamente establecida, la burocracia figura entre las estructuras sociales más difíciles de destruir. Esto no significa que se vaya a utilizar siempre para alcanzar las mismas metas. La organización burocrática es un medio de dominación que puede servir a intereses distintos.

Aquí reside la enorme importancia de la idea de la organización burocrática de Weber. Como la organización burocrática es una forma o medio de control, implica la existencia de un conflicto. Cuando un grupo llega a controlar o influir en la organización burocrática establecida, su poder aumenta enormemente.

La obra de Weber ha tenido una importante influencia en el pensamiento moderno sobre la estratificación social. De sus ideas se han beneficiado los teóricos que se ocupan del poder económico y político en las sociedades industriales avanzadas. También los teóricos funcionalistas y los teóricos del conflicto han sacado provecho de sus teorías. Los teóricos funcionalistas han tendido a acentuar la dimensión de status de la idea multidimensional de Weber. Los teóricos del conflicto se han beneficiado de la crítica y la extensión que hizo Weber de las ideas de Marx.

Por último, los teóricos que trabajan con el paradigma no crítico del conflicto han construido sus teorías en torno a la dimensión de la estratificación que Weber acentuó, es decir, el partido, el poder o la dominación de las organizaciones burocráticas centralizadas.

Un esbozo de paradigma no crítico: la teoría funcional de Émile Durkheim.

El francés Saint-Simon hizo algunas de las primeras contribuciones a la teoría funcional a principios del siglo XIX. Pero fue Comte quien introdujo esta perspectiva en los círculos académicos, y Durkheim quien la llevó a su madurez.

Durkheim veía la necesidad de reforzar el status quo en aras de la integración moral de la sociedad. Para Durkheim los problemas de su tiempo eran morales, no materiales, y la solución no consistía en crear una nueva moral, sino en corregirla o mejorarla parcialmente.

Toda su obra contiene la recurrente idea de que el orden social sólo es posible si la naturaleza humana queda refrenada por una moral representada por la fuerza colectiva del sistema normativo dominante.

Una clave para comprender su concepción de la estratificación social es su analogía orgánica. Desde esta perspectiva, la sociedad se asemeja a un organismo biológico.

Esta analogía orgánica induce al teórico social a centrarse en el sistema social en su conjunto y en la interrelación de sus partes más que en las divisiones y los intereses opuestos entre los grupos de esa sociedad.

Para Durkheim la moral era el factor más importante del sistema social para el mantenimiento del orden y la integración social. Al igual que Weber, Durkheim desconfiaba de la naturaleza humana. Abandonadas a su libre albedrío, las personas estarían en permanente conflicto. Con el fin de salvar a las personas del caos social era necesario un orden moral fuerte.

Sin embargo, a diferencia de Weber, Durkheim era optimista sobre la capacidad de las nuevas instituciones sociales para continuar regulando el conflicto egoísta en nombre del bien común.

La división del trabajo y la solidaridad orgánica

En la visión de Durkheim, el mantenimiento del orden social (es decir, de la integración moral) era relativamente simple en las pequeñas comunidades preindustriales. La proximidad de las relaciones interpersonales ayudaba a ello. Pero con el cambio hacia las grandes sociedades industriales, la integración moral se había hecho cada vez más problemática.

Tal y como Durkheim veía el problema, las sociedades debían moverse desde la solidaridad mecánica (el orden social de las sociedades preindustriales) hasta la solidaridad orgánica en las sociedades industriales. Creía que esta solidaridad orgánica era posible mediante las organizaciones ocupacionales o gremios. Las sociedades industriales necesitaban una mayor diferenciación social.

Durkheim apreció dos tipos de desigualdad a las que llamó desigualdad externa y desigualdad interna. Las desigualdades externas son las que imponen las circunstancias sociales al individuo (status adscritos), y predominaban en las sociedades preindustriales. En la sociedad industrial se necesitaba la desigualdad interna. Las desigualdades internas eran desigualdades basadas en el talento individual (status adquiridos). Para que el sistema industrial funcionara adecuadamente se debía permitir a las personas ocupar las posiciones más acordes con sus talentos.

Lo que Durkheim anticipó era una “meritocracia” basada en la igualdad de oportunidades. Habría desigualdad, pero basada en el mérito. El dominio de la desigualdad interna sobre la externa podría mantener la solidaridad social.

El lugar de las clases y del conflicto de clases en la perspectiva de Durkheim

Durkheim tenía una fuerte tendencia a concebir la “sociedad” como un todo, y esto le hizo pasar por alto las divisiones de clase. En un principio, Durkheim calificó la existencia de la clase y el conflicto de clase de no naturales.

Esta situación se daba porque los grupos ocupacionales no cumplían adecuadamente la función de proporcionar orden moral y porque los intereses egoístas de individuos y grupos amenazaban a la sociedad.

Para Durkheim el Estado es el “cerebro” (paralelismo biológico), el mecanismo coordinador del organismo social. La sociedad necesita la organización moral que proporciona el Estado en beneficio del bien de toda la sociedad.

Por lo que concierne a las normas y valores dominantes de una sociedad, Durkheim pensaba que eran beneficiosas para los intereses de todos los que la formaban.

Tabla: Durkheimvs. Teóricos del conflicto

|

| Tabla: Durkheimvs. Teóricos del conflicto |

|

| Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social) |

Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en perpectiva histórica, comparada y global

Año de publicación original: 1983

Esta obra constituye un examen actualizado y global de la desigualdad y la estratificación social de las sociedades humanas. Desde la primera edición de este libro, la orientación básica ha sido una perspectiva general del conflicto, sin olvidar las bondades de otras perspectivas. · Con respecto a ediciones anteriores, en esta 5a edición se ha producido una importante actualización de los datos sobre desigualdad en todo el libro. Este manual es un texto adaptado, por el propio autor, a las necesidades académicas de los estudiantes de habla hispana. En síntesis, esta adaptación ha consistido en resumir en un solo capítulo todo lo referente a desigualdad, estratificación social y las clases en Estados Unidos, y por tanto se convierte en un caso más de estudio de los que se consideran en las pautas de estratificación a lo largo del mundo.

Título: Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en perpectiva histórica, comparada y global

Autor

Harold R. Kerbo

Traducido porMaría Teresa Casado

Edición

5

Editor

McGraw-Hill, 2003

Largo

506 páginas

Lee también

Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social)

Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 6: Movilidad social)

Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 7: El proceso de legitimación)

Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 10: Estratificación social en Japón)

Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 11: Estratificación social en Alemania)

Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social)

Comentarios

Publicar un comentario