Los paradigmas clásicos de la sociología (Funcionalismo, Conflicto, Interpretación)

Los marcos teóricos fundamentales de la sociología

UNO: Paradigmas principales o «clásicos» en sociología

En general, tres han sido los paradigmas que han dominado el pensamiento sociológico hasta hace poco: la teoría del funcionalismo, la del conflicto y la de la acción. Describiremos brevemente cada uno [...].

El paradigma funcionalista

El funcionalismo es un marco para la construcción de una teoría que imagina la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para fomentar la solidaridad y la estabilidad. Este paradigma comienza por reconocer que nuestras vidas están guiadas por la estructura social, que implica unas pautas o regularidades relativamente estables de comportamiento social. La estructura social es la que da forma a la familia, la que motiva a las personas para que se saluden por la calle, o la que pauta el ritual de una clase universitaria. En segundo lugar, este paradigma nos conduce a comprender la estructura social en términos de sus funciones sociales, o consecuencias para el funcionamiento de la sociedad. Toda la estructura social (desde la vida familiar hasta un simple apretón de manos) contribuye al funcionamiento de la sociedad, al menos en su forma presente.

El funcionalismo le debe mucho a las ideas de Auguste Comte quien, como ya hemos explicado, buscaba promover la integración social en una época de cambios tumultuosos. [...]

En Francia, varias décadas después de la muerte de Comte, Emile Durkheim continuó con el desarrollo de la sociología. [...] su trabajo se preocupaba ante todo del tema de la solidaridad social, o cómo las sociedades «se mantienen unidas».

[...]

Comentario crítico

La característica más destacada del paradigma funcionalista es su visión de la sociedad como un todo comprensible, ordenado y estable. Por lo general, los sociólogos acompañan este enfoque con métodos científicos de investigación dirigidos a entender «qué es lo que hace que la sociedad funcione del modo en que lo hace».

Hasta la década de 1960, el paradigma funcionalista dominó la sociología. Sin embargo, en las últimas décadas su influencia ha menguado. ¿Cómo podemos suponer que la sociedad tiene un orden «natural» —se cuestionan los críticos— cuando las pautas y estructuras sociales varían de un lugar a otro y cambian a lo largo del tiempo? Es más, haciendo hincapié en la integración social, el funcionalismo tiende a restar importancia a la desigualdad basada en la clase social, la raza, la etnicidad y el género (divisiones que son capaces de provocar conflictos y tensiones considerables). Este enfoque en la estabilidad a expensas del conflicto y el cambio puede dar al paradigma funcionalista un carácter conservador. [...]

|

| Marx (Conflicto), Durkheim (Funcionalismo) y Weber (Comprensivo-Interpretativo/Interacción Simbólica) |

El paradigma del conflicto

El paradigma del conflicto es el marco teórico según el cual lo que domina en la sociedad no es el equilibrio, sino el conflicto de intereses entre sus miembros, sustentado y alimentado por las diferencias y desigualdades de todo tipo. Este enfoque complementa el paradigma funcional, pues destaca no la cohesión o el equilibrio social, como hacían los funcionalistas, sino las diferencias y divisiones basadas en la desigualdad. Guiados por este paradigma, los sociólogos investigan de qué manera factores tales como la clase social, la raza, la etnicidad, el sexo y la edad, están relacionados con una distribución desigual de renta, poder, educación y prestigio social. Un análisis de conflicto hace notar que, más que fomentar el funcionamiento de la sociedad como un todo, la estructura social por lo general beneficia a unas personas y perjudica a otras.

Bajo el prisma del paradigma del conflicto, los sociólogos ponen de relieve el conflicto que existe entre las categorías de personas dominantes y las desfavorecidas (los ricos con relación a los pobres, los blancos a diferencia de los negros, los hombres frente a las mujeres). Por regla general, aquellos que tienen una posición privilegiada hacen lo posible por mantenerla, mientras que los desfavorecidos responden intentando cambiar la sociedad y mejorar su situación.

A modo de ejemplo, un análisis de conflicto de nuestro sistema educativo podría poner de relieve de qué manera la escuela contribuye a perpetuar las desigualdades sociales. El proceso comenzaría en la escuela primaria y continuaría en la secundaria, cuando se filtra a los estudiantes según sus resultados académicos, que se explican, en la mayoría de los casos, por la clase social, nivel económico y educativo de sus padres. Desde el punto de vista de los funcionalistas, este filtro puede beneficiar al conjunto de la sociedad porque garantiza que los mejores estudiantes reciban la mejor educación. Pero un sociólogo trabajando desde la perspectiva del conflicto puede responder que los filtros académicos tienen poco que ver con el talento del estudiante y más con la procedencia social de los estudiantes, con los recursos económicos e incentivos que reciben en sus hogares.

Finalmente, muchos sociólogos que son defensores del paradigma del conflicto intentan no solo entender la sociedad sino reducir la desigualdad social. Este era el objetivo de Karl Marx, el pensador social sobre cuyas ideas se apoya el paradigma del conflicto. Marx no buscaba simplemente entender cómo funciona la sociedad. En una declaración famosa [...] Marx afirmó: «Los filósofos únicamente han interpretado el mundo de varias maneras; de lo que se trata, por el contrario, es de cambiarlo.».

Comentario crítico

El paradigma del conflicto se desarrolló con rapidez durante las décadas de 1960 y 1970. Pero, como ha ocurrido con otros enfoques, le ha llegado el momento de las críticas. Debido a que este paradigma pone de relieve la desigualdad y la división, le resta importancia a cómo los valores compartidos o la interdependencia generan unidad entre los diferentes miembros de una sociedad. Además, afirman los críticos, en la medida en que el enfoque del conflicto explícitamente persigue objetivos políticos, renuncia a cualquier reivindicación de objetividad científica. [...] los teóricos del conflicto se sienten incómodos con la idea de que la ciencia puede ser «objetiva». Por el contrario, afirman que el paradigma del conflicto, así como todos los enfoques teóricos, tiene consecuencias políticas, aunque diferentes. [...]

Una crítica más, que se aplica igualmente tanto al paradigma funcionalista como al del conflicto, es que se imaginan a la sociedad en términos muy amplios. La «sociedad» se convierte en un ente en sí mismo, donde las personas actúan y toman decisiones según su «clase social», «familia», «género», etcétera. Un tercer paradigma teórico describe la sociedad menos en términos de generalizaciones abstractas y más en términos de las experiencias y situaciones cotidianas de las personas.

El paradigma de la acción social

[Paradigma comprensivo/interpretativo]

Tanto el paradigma funcionalista como el del conflicto comparten una orientación de nivel-macro, que implica entender la sociedad a partir de unas estructuras sociales amplias que caracterizan la sociedad como un todo. La sociología de nivel-macro abarca una visión general, algo así como observar la ciudad sobrevolándola en un helicóptero, tomando nota de cómo las autopistas organizan el tráfico de un lugar a otro y los llamativos contrastes entre los barrios ricos y los pobres. La teoría de la acción, por el contrario, toma como punto de partida a las personas en concreto, cómo se orientan y actúan en sus relaciones con otras personas, y cómo lo hacen sobre la base de significados. Esto da lugar a una orientación nivel micro, que implica estudiar la sociedad desde la interacción social en situaciones específicas. La distinción entre macro y micro es importante en sociología y aparece de varias maneras.

Uno de los fundadores del paradigma de la acción (una teoría micro que se centra en el modo en que los actores recopilan significados sociales) es Max Weber (1864-1920), un sociólogo alemán que llama la atención sobre la necesidad de entender una situación social desde el punto de vista de las personas que se encuentran en ella. [...]

Desde el punto de vista de Weber hay que estudiar cómo los significados y la acción humana dan forma a la sociedad. Weber entendió el poder de la tecnología, y compartió muchas de las ideas de Marx acerca del conflicto social. Pero se alejó del análisis materialista de este último, argumentando que las sociedades difieren principalmente en términos de las diversas maneras en que sus miembros piensan acerca del mundo. [...]

¿De qué modo las experiencias cotidianas de decenas de millones de personas dan como resultado la «sociedad»? Una posible respuesta [...] es que la sociedad surge como una realidad compartida que sus miembros construyen a medida que interactúan los unos con los otros. Mediante el proceso humano de encontrar el significado de lo que nos rodea, definimos nuestras identidades, nuestros cuerpos y nuestros sentimientos, y llegamos a «construir socialmente» el mundo que nos rodea.

Por supuesto, este proceso de definición varía en gran medida de una persona a otra. Por ejemplo, en la calle de una ciudad cualquiera, una persona puede definir a una mujer vagabunda como «una nulidad a la espera de una limosna» e ignorarla. Del mismo modo, un peatón puede sentirse seguro al pasar junto a un policía que esté haciendo su ronda, mientras que otro puede sentirse inquieto. Por tanto, los sociólogos que se guían por el enfoque de la interacción simbólica ven la sociedad como un mosaico de significados subjetivos y respuestas variables.

Comentario crítico

El paradigma de la acción ayuda a eliminar un prejuicio inherente en todos los enfoques de nivel macro. Sin negar la utilidad de estructuras sociales abstractas, como «la familia» o «la clase social», debemos tener en cuenta que, en sus términos más simples, la sociedad se compone de personas que interactúan. Dicho de otro modo, el enfoque micro ayuda a expresar mejor de qué modo los individuos experimentan realmente la sociedad y cómo colaboran entre sí.

El problema está en que, al centrarse en las interacciones cotidianas, estos teóricos pueden oscurecer las estructuras sociales más generales. Poniendo de relieve lo que es único en cada escena social se corre el riesgo de pasar por alto los efectos generalizados de nuestra cultura, así como factores tales como la clase social, el género y la raza.

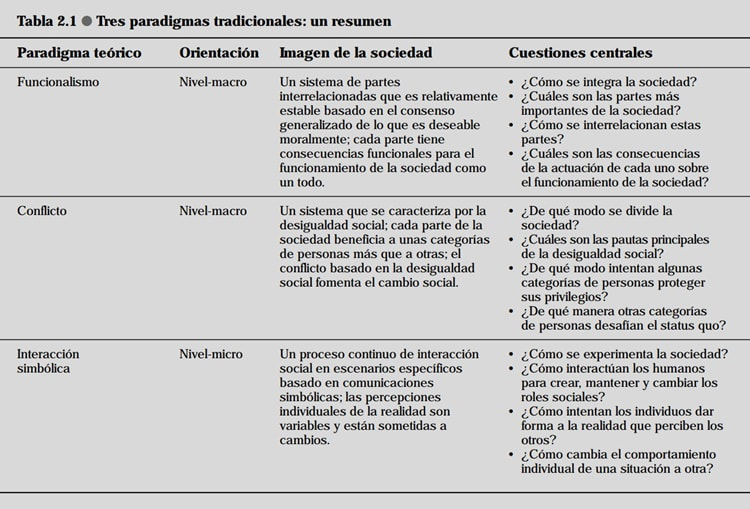

En la Tabla 2.1 están resumidas las características más importantes de los paradigmas funcionalista, del conflicto y de la acción. Como ya hemos explicado, cada uno de los paradigmas es útil a su manera a la hora de responder determinados tipos de cuestiones. En general, sin embargo, la comprensión completa de la sociedad es el resultado de relacionar la perspectiva sociológica con las otras tres. Los sociólogos estudian el mundo social observando funciones y disfunciones, conflictos y consensos, acciones y significados. Los tres paradigmas teóricos ciertamente ofrecen diferentes maneras de conocimiento, pero ninguno es más correcto que los otros y los tres se han ido modificando a la luz de las nuevas teorías.

Fuente: Macionis y Plummer. Sociología. Pearson Educación, Madrid. 2011.

__________

DOS: Crítica de Durkheim a Weber

La acción social según Durkheim

“La acción social sigue caminos demasiados desviados y demasiados oscuros, emplea mecanismos psíquicos demasiados complejos para que el observador vulgar pueda percibir de donde provienen”.

Fuente: Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), París, Ed. Livre de Poche, 1991, p. 369.

_____________ |

| Karl Marx (1818-1883) - Émile Durkheim (1858-1917) - Max Weber (1864-1920) |

TRES: Los fundadores de la sociología en sus propias palabras

Lucha de Clases (Marx)

La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta [...]

Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado.

Karl Marx: Manifiesto del Partido Comunista (1848). Marx, Karl & Engels, Frederich. Lonseller, Argentina, 2005.

Hecho Social (Durkheim)

Llamamos hecho social a todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer sobre el individuo una imposición exterior, o también, que es general en la extensión de una sociedad dada, al mismo tiempo que posee existencia propia, independientemente de sus manifestaciones individuales. [...]

La primera regla y la más fundamental es considerar los hechos sociales como cosas. [...]

La causa determinante de un hecho social debe buscarse entre los hechos sociales antecedentes, y no entre los estados de la conciencia individual.

Émile Durkheim: Las reglas del método sociológico (1898). FCE, México, 1997

Acción Social (Weber)

La acción social [...] se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras [...]. Los "otros" pueden ser individualizados y conocidos o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos [...].

No toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social; sino sólo una acción con sentido propio dirigida a la acción de otros. Un choque de dos ciclistas, por ejemplo, es un simple suceso de igual carácter que un fenómeno natural. En cambio, aparecería ya una acción social en el intento de evitar el encuentro, o bien en la riña o consideraciones amistosas subsiguientes al encontronazo.

[...]

La conducta íntima es acción social sólo cuando está orientada por las acciones de otros.

Max Weber: Economía y sociedad (1921). FCE, España, 2002.

|

| Macionis y Plummer: Sociología |

Macionis, John J. y Plummer, Ken. Sociología. Pearson Educación, Madrid. 2011.

Artículos relacionados sobre los paradigmas clásicos de la sociología

Emilio Lamo de Espinosa: La sociología del siglo XX

Comentarios

Publicar un comentario