Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [1]) (2000)

La relación entre la sociología y la filosofía. Bunge, Mario. Madrid: Edaf, 2000.

Revista Colombiana de Sociología.

Vol VI No. 2 • 2001.

En La relación entre la sociología y la filosofía, Bunge divide su exposición en dos partes: en la primera de ellas (capítulos 1-5) expone los lazos que se pueden trazar entre ambas disciplinas detallando los aspectos comunes; y en la segunda parte (capítulos 6-10) se detiene en explicar varias tipos de teorías sociológicas como la de Popper, Marx, el relativismo, el constructivismo...

El objetivo de Bunge con esta obra es mostrar el fuerte solapamiento que existe entre la sociología y la filosofía. Esta pérdida de autonomía por parte de ambas disciplinas está fundamentada en varias razones: todas las ciencias sociales emplean conceptos filosóficos y presuponen algunos principios generales; la filosofía de la ciencia siempre aporta alguna contribución, ya sea negativa o positiva, al modo en que los sociólogos afrontan el estudio de los hechos sociales y el análisis de la teoría social.

Ahora bien, esto no significa, y el autor hace una advertencia sobre ello, que toda filosofía sirva para satisfacer este objetivo; todo lo contrario, la única filosofía apta para esta empresa y que con ello contribuye al progreso de la sociología, es una filosofía de orientación científica, la cual es la única capaz de interactuar fructíferamente con la ciencia. Esta filosofía puede ayudar a identificar problemas, a sugerir nuevos enfoques, a clarificar el problema a la luz de una visión general y con ayuda de la lógica, a reconocer la solución, a advertir las consecuencias lógicas, a identificar la evidencia empírica...

En líneas generales, la idea que prevalece respecto a las distintas ciencias sociales es que éstas son mutuamente independientes. En contraposición a esta idea, la opinión de Bunge es que la tarea de la filosofía, como disciplina especializada en generalidades, debe señalar que este aislamiento es artificial y pernicioso en tanto todas las ciencias sociales poseen el mismo objeto de estudio, léase, los hechos sociales.

Esta cuestión debe llevar a pensar que las distintas ciencias sociales en realidad constituyen un único cuerpo de conocimiento, no porque todas se reduzcan a una ciencia más básica, sino porque constituyen un sistema conceptual. Esta sistematicidad conceptual, según el autor, refleja la sistematicidad del objeto de estudio (es decir, de la sociedad). En este punto habría que hacer una aclaración. Distinguiendo tres tipos de enfoques (holismo, individualismo y sistemismo), Bunge opta por el sistemismo, afirmando que éste incluye los otros dos al postular que toda persona forma parte de varios sistemas y que se comporta de modo diferente cuando actúa en diferentes sistemas. Dicho de otro modo, no existen redes sin personas y no hay personas fuera de todas las redes.

El optar por un enfoque u otro es relevante porque de ello depende el tipo de explicación que consideremos adecuado para las ciencias sociales. Para Bunge, la clase de explicación más adecuada para la sociología es la explicación mecanísmica que da cuenta de los mecanismos, los cuales son los únicos que, si son revelados, pueden ayudar a entender las cosas reales y sus cambios. Pero para que una teoría mecanísmica sea tomada en serio ha de tratar sobre un mecanismo concreto (no inmaterial), sujeto a regularidades legales y escrutable (no oculto). Todo esto indica que los mecanismos son específicos, es decir, dependientes de la materia, con lo que no puede haber explicaciones universales de tipo mecanísmico. Esto conduce a Bunge a sospechar de las "grandes" teorías.

Aceptando la explicación mecanísmica como el tipo de explicación apropiada para las ciencias sociales, podemos distinguir, según Bunge, dos tipos de estrategias: la de microrreducción o individualismo metodológico y la de macrorreducción u holismo metodológico. Según el autor, ninguna de las dos es suficiente porque ambas son un tipo de explicación reductiva que no ayudan a comprender el entramado social, el cual sólo es accesible a través de la explicación mecanísmica, que incluye a las otras dos y además aporta un enfoque más amplio, donde para explicar cómo funciona un sistema (es decir, desvelar su mecanismo), no sólo se han de tener en cuenta sus partes (individualismo) sino también cómo éstas encajan entre sí, dando lugar a características emergentes (holismo).

|

| Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (2011) |

El hecho de centrar el análisis sociológico en los mecanismos, lleva al autor a establecer un paralelismo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Para Bunge existen puentes entre ambos tipos de ciencias; esos puentes están constituidos por las llamadas ciencias socionaturales o biosociales (como la demografía, la antropología, la lingüística, la epidemiología...). Este tipo de disciplinas resultan de la unión de las ciencias sociales y las naturales, y su éxito es un argumento decisivo en contra de la dicotomía entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu; dicotomía que fue inventada por la escuela hermenéutica o interpretativa en su esfuerzo por mantener los estudios sociales en el campo humanístico e impedir que tomaran el camino científico. Es posible que este dualismo esté fomentado por el hecho de que la mayoría de los mecanismos, ya sean sociales o físicos, están ocultos, lo que implica que no pueden inferirse de los datos empíricos, sino que tienen que conjeturarse. Sin embargo ésta no es razón suficiente para rechazar la búsqueda de los mecanismos, ya que el descubrimiento de los mismos es lo que permite destruir mitos y capacitarnos para controlar los procesos mentales y sociales. Por eso, la conjetura es de especial relevancia y por eso no hay que quedarse sólo en la descripción porque, aunque ésta es indispensable, el discriptivismo es prescindible, ya que no sólo restringe la investigación científica (en tanto elimina la conjetura), sino que también estimula la recopilación de material anecdótico disperso y la búsqueda ciega de correlaciones estadísticas. En otras palabras, una descripción de un proceso, sin referencia alguna a mecanismos subyacentes, es una explicación cinemática, pero éstas carecen de potencia explicativa. En cambio, el estudio de mecanismos es dinámico; y mientras que este estudio incluye la descripción del mismo, no sucede a la inversa; es decir, la composición y la estructura de un sistema concreto determinan conjuntamente su comportamiento, pero la mera descripción del comportamiento no conduce al conocimiento de la composición y la estructura.

Esta diferencia, lleva a Bunge a distinguir tres niveles de explicación:

• de caja negra (descriptivas o fenomenológicas): únicamente incluye e interrelaciona variables externas (observables).

• de caja gris (semi fenomenológicas o semi traslúcidas) añaden a la explicación anterior estados internos sin describir al detalle los mecanismos en términos de constructos hipotéticos.

• de caja traslúcida (mecanísmica o dinámica): describen los mecanismos en detalle.

Teniendo todo esto en cuenta, una teoría, en las ciencias factuales, es una teoría profunda cuando postula un mecanismo en diferentes niveles de organización (una teoría mecanísmica multinivel) y, aunque en la mayoría de los casos los mecanismos que dirigen un sistema son imperceptibles, si la teoría es científica, el mecanismo en cuestión debe ser accesible empíricamente, aunque sea de modo indirecto. Por todo esto, las ciencias "híbridas" (las llamadas socionaturales o biasaciales), cuando explican algo, lo hacen descubriendo o conjeturando lo que el autor denomina "mecanismos biosociales o biopsicosociales", los cuales tienden un puente entre los individuos y la sociedad, dando lugar así a una explicación sistémica.

Ahora bien, este tipo de explicaciones no son exclusivas de las ciencias socionaturales, sino que algunas de ellas son también adecuadas para las ciencias sociales.

Partiendo de este enfoque y adentrándonos en el entramado social que constituye el objeto de estudio de las disciplinas sociales, un mecanismo social es un mecanismo en un sistema social. Como mecanismo es un proceso que incluye al menos dos agentes implicados en la formación, mantenimiento, transformación o desmantelamiento de un sistema social. Además, mientras que algunos sistemas sociales y sus mecanismos correspondientes emergen más o menos espontáneamente, otros son diseñados (a estos últimos se les suele llamar "organizaciones"). Esta definición de mecanismo social concuerda con la perspectiva sistémica, pues los mecanismos sociales así definidos no residen ni en las personas ni en su entorno, sino que son una parte de los procesos que se despliegan en sistemas sociales o entre estos. De este modo manipulando un mecanismo social se pueden modificar algunas características del sistema y así modificar indirectamente el comportamiento individual en ciertos aspectos.

Asimismo, los mecanismos son específicos de ciertos sistemas, con lo qué no existe nada parecido a un mecanismo universal o neutral con respecto al sustrato.

Por esto se deduce que las hipótesis y las teorías hipergenerales de mecanismos no pueden explicar ningún hecho particular y, menos aún, predecirlo.

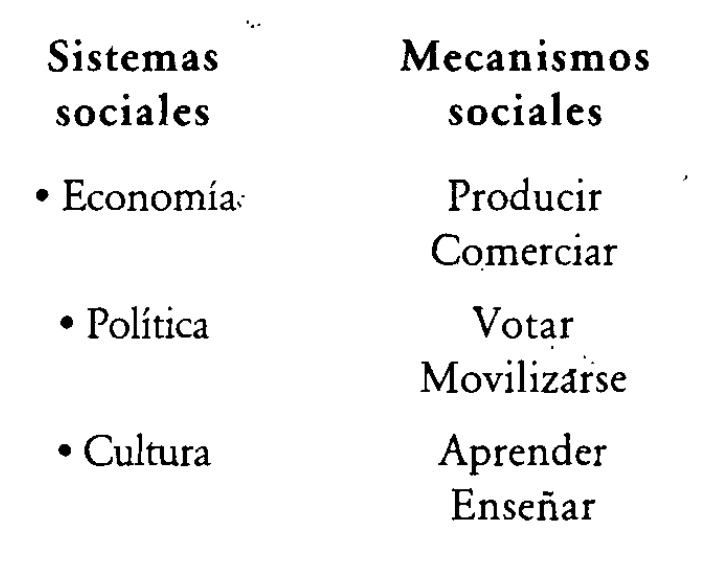

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, Bunge afirma a continuación que toda sociedad está formada por tres sistemas artificiales con sus correspondientes tipos de mecanismos (los cuales, cabe añadir, influyen los unos en otros; esta fuerte conexión entre los mecanismos no sólo no impide su análisis, sino que es esta cuestión la que lo exige):

Por otro lado, también es posible que este vínculo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales haya sido rechazado debido al funesto resultado de los intentos por parte de algunos teóricos. En su precipitación por elevar los estudios sociales a la categoría de las ciencias empíricas, o para dar la apariencia de que sus propios estudios son respetables, algunos teóricos de la sociedad han incurrido en la pseudocuantificación, es decir, han empleado símbolos que parecen funciones numéricas, pero que en realidad no son tales porque no están matemáticamente bien definidos.

En otras palabras, han imitado el estilo de la ciencia, no su esencia, cometiendo el pecado de lo que Bunge denomina "pseudociencia".

Esto nos conduce al problema de la cuantificación y la medición en las ciencias sociales. Bien es sabido que tanto la cuantificación como la medición gozan de gran prestigio en el ámbito científico y, como tal, se han convertido en la marca de la ciencia moderna. Según el autor, el análisis de las características generales de la cuantificación y la medición es tarea de los filósofos, mas desafortunadamente, los filósofos rara vez han hecho contribuciones útiles a este tema y, es más, algunos han consagrado algunos errores graves. Los filósofos a los que Bunge se refiere aquí son los antiguos filósofos románticos y los contemporáneos filósofos posmodernistas que oponen cualidad a cantidad, aseguran que la primera es superior a la segunda y afirman que nada que tenga importancia (en especial la mente) es medible.

Para Bunge este tipo de creencias son erróneas y peligrosas. La cantidad y la cualidad se complementan y no se excluyen, puesto que toda cantidad es la numerosidad de una colección de elementos que comparten una determinada cualidad, o la intensidad de una cualidad. De este modo, no se conoce ninguna razón por la que toda propiedad, a excepción de la existencia, no pueda cuantificarse. La existencia es la única propiedad que, con toda certeza, es intrínsecamente cualitativa, en tanto que la existencia no es una cuestión de grados, sino una variable dicotómica. Por lo demás, toda propiedad y todo concepto teórico de valores es cuantificable.

Sin embargo, y tal como dijimos, esta importancia creciente de la medición y la cuantificación ha llevado a muchos autores a cometer los errores de la pseudocuantificación al formular una definición o una conjetura en lenguaje corriente y luego abreviar palabras con letras u otros símbolos con la esperanza de que estos símbolos se conviertan en funciones numéricas. No obstante ya pesar de estos errores, concluye Bunge, "debemos neutralizar el prejuicio romántico contra la exactitud y, sobre todo, contra la cantidad, porque entumece el cerebro y obstaculiza la exploración y el control de la realidad. Empero debemos tener cuidado con la seudocuantificación, pues es parte de la seudociencia" l.

Hasta ahora sólo hemos hablado de la primera parte del libro de Bunge; por falta de espacio no comentaremos la segunda.

En esta última parte, el autor analiza determinadas teorías sociológicas a la luz de las explicaciones que ha ofrecido previamente. En otras palabras, examina si en dichas teorías se produce e! enlace entre la sociología y la filosofía.

Para terminar esta pequeña reseña, me gustaría destacar algunas de las conclusiones del autor. Es importante tener presente el vínculo entre la ciencia y la filosofía, pues la ciencia ha resuelto algunos problemas filosóficos y todos los problemas científicos más profundos implican alguna filosofía. Por esta razón, los filósofos deberían sentir curiosidad por las ideas generales de las ciencias sociales y, en tanto que dominan las herramientas formales, deberían analizar dichas ideas generales. Sin embargo, estas expectativas rara vez se cumplen, ya que los filósofos se apartan de la investigación social, incluso cuando escriben sobre ella y, por su parte, la mayoría de los científicos sociales se muestran indiferentes con respecto a la filosofía.

Tras este diagnóstico, el tratamiento prescrito sería: a) que los filósofos se familiaricen con la investigación sociológica; b) que los sociólogos intenten contribuir a la filosofía de su propia disciplina; c) que las personas de ambos grupos se pongan de acuerdo e intercambien problemas, métodos, conjeturas y descubrimientos; todos ellos bajo un enfoque sistémico que es el que posee poder heurístico y sistematizador, así como utilidad práctica, pues sólo una explicación mecanísmica proporciona una comprensión satisfactoria, aunque provisional [según esto, la regla es: mecanismo (categoría ontológica) o explicación (categoría epistemológica) o comprensión (categoría psicológica)].

1 M. Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía. Edaf, Madrid, 2000, p. 146.

2 Con autorización de Laguna: Revistadefilosofia, W8, La Laguna (Tenerife, España): 2001.

|

| Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (2011) |

Revista Colombiana de Sociología.

ISSN 0120-159X.

Vol VI No. 2 • 2001.

Textos de Mario Bunge en Leer Sociología

Mario Bunge: La relación entre pseudociencia y política (Materia y mente, 2015)

Mario Bunge: El efecto San Mateo (1991)

Mario Bunge: La naturaleza humana es del todo antinatural (Las ciencias sociales en discusión, 1997)

Mario Bunge: Complicar (100 Ideas. El libro para pensar y discutir en el cafe, 2006)

Mario Bunge: Filosofías y filosofobias (Evaluando filosofías, 2012)

Mario Bunge: Buscar la filosofía en las ciencias sociales. Prefacio (1996)

Mario Bunge: Razón y pasión (Una filosofía realista para el nuevo milenio 2007)

El último humanista: Una entrevista a Mario Bunge por Gustavo Romero (2015)

Mario Bunge: Las ciencias sociales tienen algo de filosofía (1996)

Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [1]) (2000)

Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [2]) (2000)

Comentarios

Publicar un comentario